穴水町曽良の真言宗の古寺「海臨山千手院」で10月11日、「能登○○大学設立決起集会」がひらかれた。宗教哲学者の鎌田東二さん(2025年5月没)の呼びかけで2024年に発足した「能登学プロジェクト」の活動をもとに「開かれた学びの場」をめざすものだ。プロジェクトのメンバーと能登でさまざまな活動をする25人ほどがつどった。

廃瓦をアートに

本堂の入口には、瓦職人の森山茂雄さんと妻でアーティストの晴恵さん(小松市在住)が、廃瓦をかためて焼いた燭台がならぶ。石川県内には瓦製造会社がないため、茂雄さんは震災後、瓦をレスキューして再利用する「瓦バンク」をたちあげた。燭台は千手院の瓦を細かく砕いて再利用した。

内陣と外陣の境目にはハングル文字のようなオブジェ「ひょひょいのひょい」がゆれている。「ひょい」という軽快な響きと「日好い」をかけたという。

ダンプ40台分のごみ

第一部ではまず小西賢吾さん(京都大学)が、「地域との対話からたちあげる探究と表現の場」として、①伝統知をとらえる「現代の風土記」②フィールドを心身で体験する「能登再生フィールドワーク」③臨床実践の展開といった方向性をしめした。

つづいて穴水町でガソリンスタンドを経営する森本敬一さんが千手院復興の経緯を説明した。

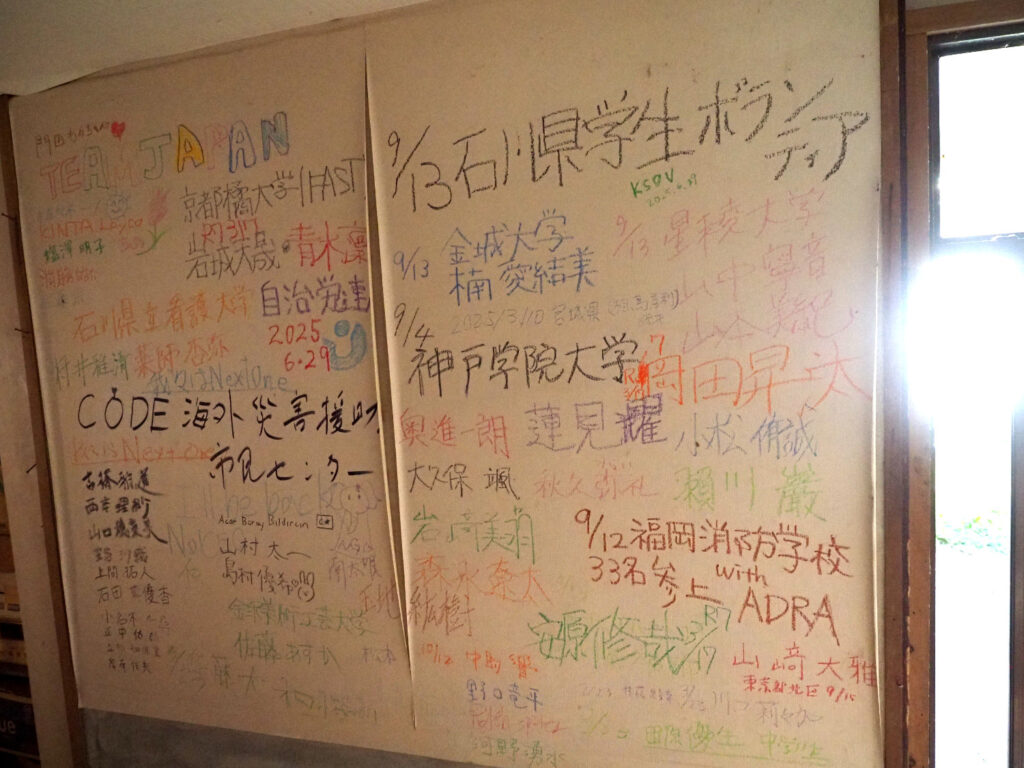

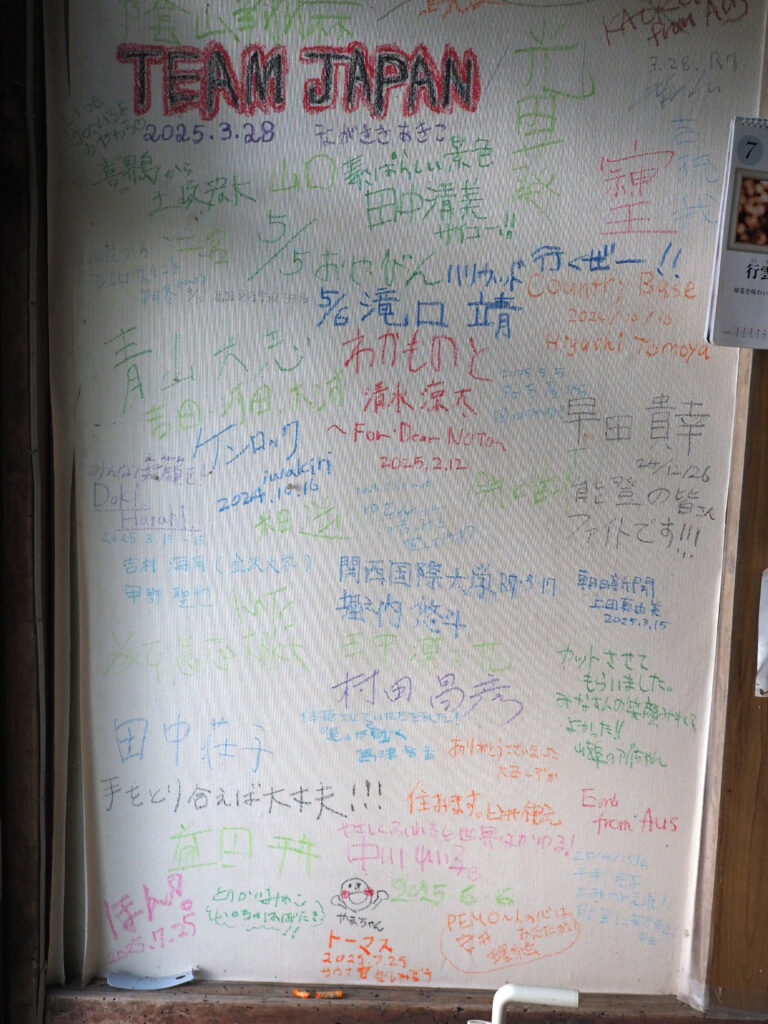

能登半島地震で千手院も「危険」を意味する赤紙をはられたが、「岩盤の上だから大丈夫」といわれて修理をはじめた。500人を超えるボランティアの助けをかりてダンプ40台分のゴミをはこびだした。庭には100本の古タイヤが埋まっていた。大量の瓦は産業廃棄物になってしまうから、みんなで砕いて砂利がわりに敷きつめた。その一部が森山さん夫妻によって「燭台」に変身した。今後は千手院を宿泊施設にして、庭には露店風呂をつくりたい……という。

「○○大学」

第2部は参加者が、「能登○○大学」の○○になにをいれるかを話しあった。

「千手院から海をながめて、魂のふるさとのように思えた。お祈りをして昼寝をしてもいい。縄文以来の原始的エネルギーをかんじ、生きぬく知恵をまなぶ場でありたいから『ひょいひょい大学』」

「災害をきっかけに福祉が発展してきた。ハード面だけではなくコミュニティを支える文化の復興を考えなければならない。『支援』というと、上→下、外→内、という構図になってしまう。フラットで、学び合いかかわりあう『支縁』が大切。『縁結び大学』かな」

「人間と機械の関係では、人間が機械につかわれる悪い意味での主客逆転が起きた。患者と医者の関係では、よい意味での主客逆転が必要。祭りや修験や行では身体感覚が重視される。だが身体実践できなくなったとき、その人たちのストレスはどうなるのか……『越境大学』がよい」

「『おとなの学校』をひらきたい。自伐型林業の道づくりやアスレチックフィールドづくりも。食堂で野菜を販売したり、加工品をつくったり。六次産業まで学べる場にしたい」

「記紀神話は多重神格の物語。内的家族システム(人の心には複数のサブパーソナリティがあり、それらがに相互に影響しあって心のシステムを形成していると考える心理療法)において、エグザイル(追放者)はスサノオ、マネジャーはアマテラス、火消しはオオクニヌシ。二項対立にもちこまず、統一ももとめない。出雲につながる文化復興運動を。……大学名は『縁結び』か『越境』がいい」

「2007年の地震では、復興の担い手がたおれて人が不足した。外の人にかかわってもらうしかない。能登留学などのかたちで外部人材のマッチングをしてきた。災害時の中間支援を考えてきた。ボランティアがはいることで祭りが復活しつつあある。年1回の祭りが防災訓練になってきた。能登は最先端の課題先進地。オフグリッドで自立分散型の集落をつくる挑戦もはじまっている。今回の地震は日本の分水嶺。能登から発明するべきものがたくさんある。……協生農法のようなエコシステムを」

「全国で7000寺が売りに出され、半分以上は外資が買っている。6年前から神社仏閣の掃除などをしてきた。寺社をSNSでネットワークにして、人があつまってすりあわせる。神社仏閣を中心とした地方創生にとりくむ」

「文化財レスキューで民家の文化財などを救出しているが、1年後には所有者にもどす。一時しのぎでしかない。東北では県が中心になって、修理・保管・公開している。石川ではまだ県の動きが見えてこない」

「シイの実は渋みがないからナマでも食える。フライパンで煎ると殻が割れる。そういう知恵が消えつつある。能登は自給自足の人が多い。野菜をつくり魚をとって火もおこせる。被災しても工夫してきた。能登の事例をつかって災害にそなえてほしい」

「能登の人は伝統を大切にして、自然と共存してきた。それを未来にのこしていきたい。『導楽大学』(幸福や豊かさに導く)がいい」

「能登の人たちは生きる力がすごい。祭りの熱量もすごい、災害のなかで祭りのもつ意味は大きい。真脇遺跡はブリコラージュの知恵によって4000年間つづいた。縄文から未来を考えたい」

ちなみに私は、生業と伝統の知恵の価値を自覚してムラおこしにとりくんできた集落が災害時でも粘り強かったことから、「伝統の知恵」を研究・発信する博物館のような場が必要だと話して「今昔大学」を提案した。

そのほか「再生」「楽天」「爾今」「唯今(ただいま)」「先端」「鎌田」……といった候補があがった。

興味深い発言があいついだが、いったい○○は決まるのだろうか……と思いはじめたとき、建築家の男性が発言した。

「○○(まるまる)大学のままでよいのでは。○○にそれぞれの思いを投影できるし、能登を丸々あつかうという意味にもなり、○を2つつなげれば∞(無限大)になる」

一気に「○○大学」にきまった。

最後は、数日前に曽良に移住してきたばかりの秋田出身の大学生がサックスを演奏した。

今後の「目次」がみえてくる

バラバラの人が一見脈絡もなくかたりあってきたが、研究や実践の柱、目次のようなものがほんのりとうかびあがってくるようで刺激的だった。たとえばこんなかんじ……。

Ⅰ 災害に生きる伝統

・災害に強かった能登の暮らしと伝承の知恵

・祭りの役割 縁をつくり災害訓練の意味も

・伝統行事が活動の萌芽に 曽良の盆灯など

・生業と村おこしの知恵と経験が救った 漁師町の団結 大浜大豆の村おこし

・寺社のはたしたもの

Ⅱ 伝統の存続には

・文化財レスキュー

・売りに出される過疎の寺社 寺社をまもるには

・縄文的レジリエンスと知恵

Ⅲ 外部との支縁関係づくり

・ボランティアの経験 行政ボランティアの硬直性との対比

・「中間団体」づくり

・千手院を露天風呂つき民泊施設に

Ⅳ 鎌田イズムと災害対応力

・出雲的神話の役割

・ケアとしてのスサノオ

・「野焼き」体験

・天河神社の復活

・「無茶ぶり」で人が育つ