鎌田東二先生の本は熊野古道の取材をしていた2015年ごろにはじめて読んだと記憶しているのだけど、記録が見つからない。

読書ノートにある最初の記録は2021年の「南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜」だった。

南方熊楠も宮沢賢治も好きで関係の本はいくつも読んでいたけど、両者をむすびつける本があることに驚いた。(抜粋は正確ではありません)

・宮沢賢治の「春と修羅」「心象スケッチ」などは、意味不明のポエムではなく、仏教的唯識論と科学的認識論、未来科学の構想を記した哲学と宗教の論考の断片。

・2人とも、分子生態学的なまなざしを大日如来や久遠実成の本仏によって包摂している。草木国土悉皆成仏のような本覚思想(生態智)を、熊楠や賢治はその核心に保持していた。

次に読んだのは「究極日本の聖地」(KADOKAWA)だったと思う。今まで私が取材したり歩いたりした「聖地」の聖地たる所以を的確に説得力ある言葉でしるしていた。たとえば……。

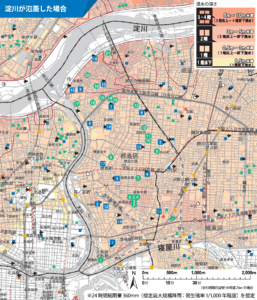

・能登半島の真脇遺跡は三方を山に囲まれる母の胎内のような「縄文やすらぎ空間」。新しい聖地はこうした古くからの聖地を下敷きにすることが多い。

・旧来の日本の神々と聖地を仏教のために活用したのが空海。水や水銀をつかさどる丹生津比米の女神と、山の民を表象する狩場明神の力を借りて空海は高野をひらいた。

・熊野は黒潮の彼方の「常世国」と接するリスキーな土地であるが故に、「常世力」とでもいうべき「幸」を受け取ると考えられた……都人からみれば、雄大な太平洋をのぞむ熊野は、北欧の人びとにとってのイタリアだった。自然の強度が圧倒的な熊野では、海上他界信仰や山中他界信仰が生まれた。

・聖地文化は、地質・地形・風土の中から生まれた「生態智」を宿している。……生態智とは、自然に対する深く慎ましい畏怖・畏敬の念に基づく、暮らしの中での鋭敏な観察と経験によって練り上げられた、自然と人工との持続可能な創造的バランス維持システムの智恵と技法。

梅原猛と五来重をあわせたような人だなぁと思って,その後も何冊か読みすすめた。

2023年3月、大重潤一郞監督の映画のオンライン上映会で、鎌田さんが大重監督の「久髙オデッセイ」のプロデューサーだったと知った。

2024年1月15日の上映会で映画の感想をのべる際、元日の能登半島地震についてちょっとふれたら、「京都面白大学(鎌田さん主宰のオンライン学校)で、能登の話をしてください」と依頼された。それからたまにお目にかかることになった。

すでに絶版になった「能登の里人ものがたり」(アットワークス、2015年)を持参するついでに、2024年2月に出版したばかりの「京都大学ボヘミアン物語」(あっぷる出版社)も手渡した。

「ボヘミアン物語」はあまり品のよい本ではないので、高尚な先生にわたすか迷ったが、すぐに「日本宗教信仰復興会議」というこれまた高尚な団体のホームページ([https://www.hukkoukaigi.or.jp/book\_introduction/])に書評を書いてくれた。

久しぶりに抱腹絶倒、大笑いした。京大は「自由な学風」を謳う。その京大の中でもとびきり自由で、あほらしく、あほをすることに生きがいを感じているサークルが「ボヘミアン」というサークル……

ありがたいけどなんだか申し訳ない気持ちになった。

ところが、何度か話すうちに、鎌田さんこそ私以上にハチャメチャな青春をおくっていたことがわかってきた。

長谷川敏彦さんとの共著「超少子・超高齢社会の日本が未来を開く」(集英社2024年12月)はとても勉強になる本なのだけど、長谷川さんと鎌田さんの出会いの場面には口をあんぐりあけた。

1970年、鎌田さんが主宰する「ロックンロール神話考」というミュージカルを偶然見た長谷川さんが「長髪のへんな人」(鎌田さん)と意気投合し、まもなく鎌田さんとその恋人が長谷川さんの部屋にころがりこんできた……。2人は駆け落ちだったという。

鎌田さんの遺書のようになった「日本人の死生観Ⅱ霊性の個人史」(作品社、2025年3月)のなかにはこんな記述があった。

世間知らずの女子学生をつれて、佐渡から大阪経由で隠岐まで島渡の逃避行。どれほど周りを心配させれば気がすむのか。……

ぼくは、ほとんど、「やくざのおやぶん」になっちゃったよ。なぜなら「スサノヲの子分」だからね。この世の枠から外れっぱなしだからよう。

ふつうの人ではないとは思っていたけど、若いころからふりきれていたんだ。

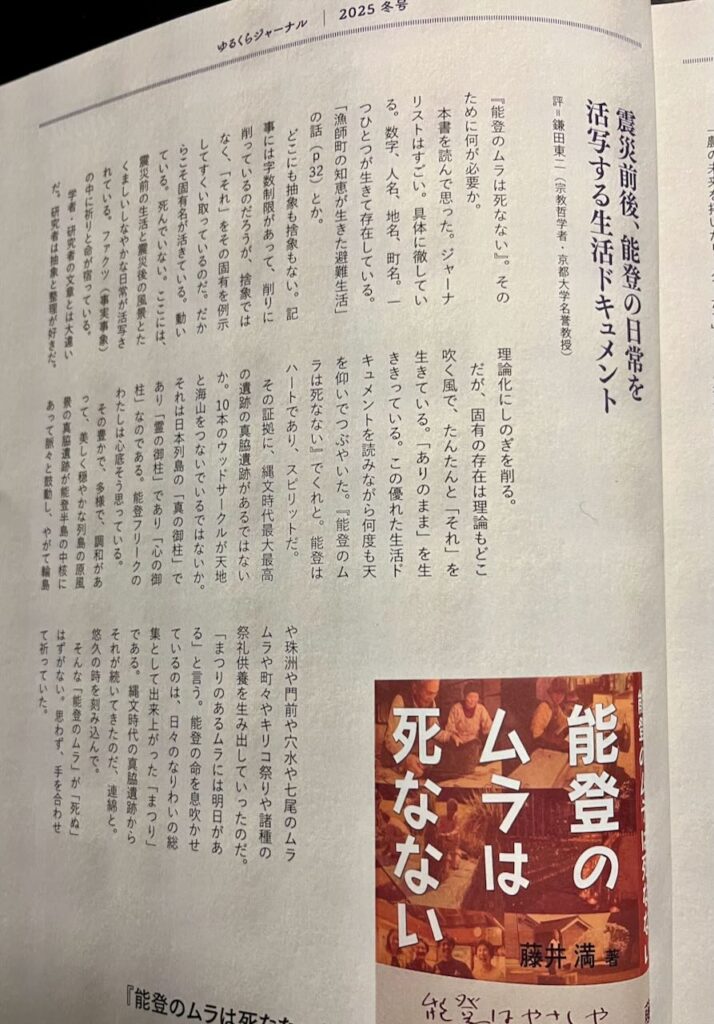

鎌田さんは能登町の真脇遺跡を「縄文時代最大最高の遺跡」と評価し、能登の復興の精神的な拠点となりうる、と言った。私は、能登にのこる魅力的な祭りや文化は中世までしかさかのぼれないと考えていたから、真脇遺跡が今につながるという鎌田さんの発想に当初は違和感をかんじた。

ところが能登半島地震後、何度か真脇遺跡をたずねることで、縄文期だけ孤立していたのではなく、弥生時代には遺跡の場所は田んぼになり、住居はちょっと小高い場所にうつったこと。真脇の縄文人はヤブツルアズキを管理して食べており、農耕の起源である可能性が高いこと……などが見えてきた。

「能登のムラは死なない」の書評に「真脇遺跡が能登半島の中核にあって脈々と鼓動し、やがて……キリコ祭りや諸種の祭礼供養を生みだしていった」と鎌田さんは書いてくれた。

「能登の中心は真脇」と一発で見ぬいてしまう直感力が鎌田さんのすごみなんだなと実感させられた。