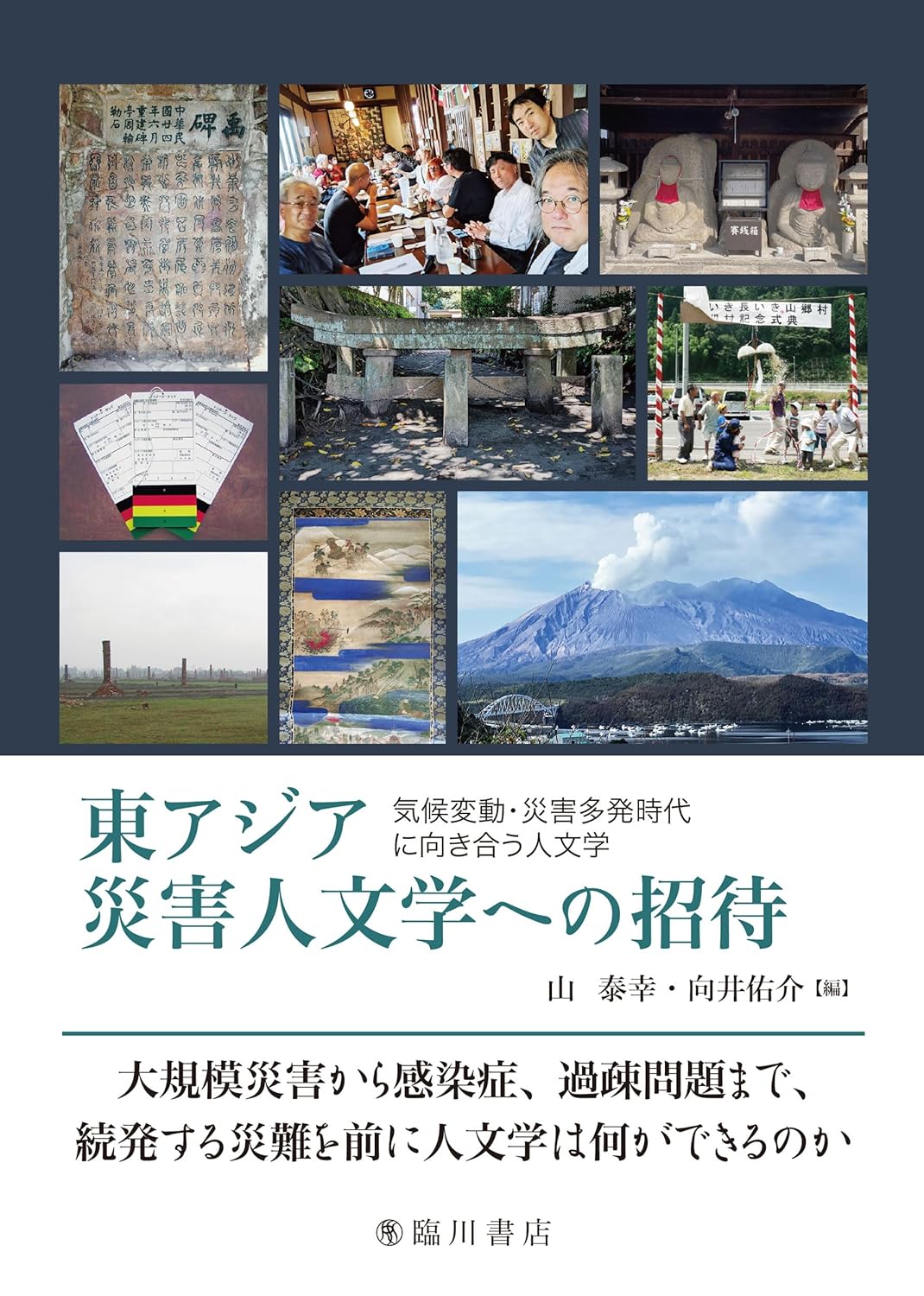

■<山泰幸・向井祐介編>臨川書店

京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の中間報告。

「津波てんでんこ」「地震がきたら竹藪に逃げろ」といった言い伝えや、慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」を研究する「人文学」も、災害時に役立つのではないかという問題意識ではじまったという。

まず、人間がどう「自然」と対峙してきたかの歴史がおもしろい。

ルネサンス期のローマの庭園は「自然の美を殺す人工の支配」が特徴で、近代のイギリス庭園は「自然のままの風景を一定の形に入れたもの」だった。日本の庭園は、「自然のまま」ではなく、無秩序な自然からまとまりをつくりだそうとする。自然をケア(看護)することで「自然」を維持するという考えは、環境破壊にともなう災害への対応に生かせるという。

1755年のリスボン大地震は「神はなぜこんな思いをさせるのか」と、キリスト教信仰にたいする懐疑をもたらした。「地震は天罰」という説も流布した。

カントは、ペルーやチリの住宅の、2階は軽い木材でつくるという工夫を例示してリスボンの防災対策の誤りを指摘。「人間は自然に順応することを学ばなければならないのに、自然が人間に順応してくれるように望んでいる」と書いた。また、地震が温泉や鉱石層の形成、植物への栄養供給をもたらすことをあげて、「地震は天罰」とする主張は「人間は神の配在の唯一の目的だとうぬぼれている」と、人間中心主義を批判した。

こうしたカントの考え方を「相地の学」として具体化したのが寺田寅彦の風土論だった。

昔は人間は自然に従順で過去の経験に学んでいたが、科学の発展とともに自然を克服しようとした。しかし関東大震災では「過去の地震や風害にたえたような場所にのみ集落を保存し、時の試練にたえたような建築様式のみを墨守」した。「20世紀の文明という空虚な名をたのんで、安政の昔の経験を馬鹿にした東京は大正12年の地震で焼き払われたのである」

西洋という一地域に生まれた「分析科学」を無批判的に日本の風土に応用したことが関東大震災の悲劇の理由だと寺田は指摘し、「分析科学」によって分断された人間と自然との関係を「相地の学」の観点から修復するべきだと考えた。「自然に順応することを学ばねばならない」というカントと同じだ。

「風景」とは客観的に「ある」ものではなく、特定の時間と場所において特定のものとしてあらわれる。近世から近代のヨーロッパでは、森が風景の代表だった。中世以前は森は恐れと畏怖の対象だった。

日本の縄文時代以前のカミは個々の動植物や出来事そのものだった。弥生時代になるとカミが抽象化され、そのカミを具体化するため、依り代やカミが宿る場所が必要とされた。古代や中世では、人は風景を自然物としては見ず、カミを見ていた。

「風景が壊れるとわたしが壊れる」感覚は、イエやムラという共同体の存続に価値をおく文化から生まれた。

近代の思想は主観と客観をわけるデュアリズム(二元論)だが、日本の西田幾多郎や和辻哲郎もモニズム(一元論)を唱えた。和辻は、風土とは、外部にあって人間に影響を与えるものではなく、わたしのありかたそのものが風土だとした。

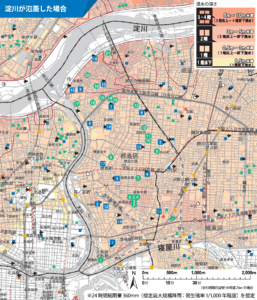

住みなれた町からひきはなされて「わたしが壊れてしまう」のは、認知症の悪化や孤独死などにあらわれる。風景とその人をつながった連続体としてとらえる視点があれば、従来とはちがった復興の道筋が見えるかもしれない、という。

図書館や学校、公園など人びとが自由につどう場が充実している地域は、熱波などの災害でも生存率が高く、住民の平均寿命が長い、という研究があるとははじめて知った。

災害時はさらに他者との対話が重要になる。仮設住宅で集会所が不可欠である所以だ。

平時に「哲学カフェ」をひらくと、地域に潜在している「地元地知識人」があつまってくる。まちづくりが活発な地域には、地域の内部と外部を媒介し、有益な情報や知識、資金などを外部から調達する担い手が存在する。「媒介的知識人」をとおして外部の専門家や支援者と協働することで道が切り開かれることが多い。

平時も災害時も必要な要素はそれほどかわらないのだ。