fujiman– Author –

-

宮沢賢治と仏教についての講演

宮沢賢治は「死のむこうがわ」をどうとらえ、どんな死生観をもっていたのかについての島薗進さんの講演。妹とし子の死をつづった「永訣の朝」と法華信仰のかかわりの話がとくに印象にのこった。 賢治は結核で苦しみ、妹のとし子を26歳のときに失った... -

空海が星を降らせた獅子窟寺

平安時代の弘仁年間(810~824)、大阪府交野市の山中で弘法大師が秘法を唱えると、七曜の星(北斗七星)が、現在の星田妙見宮など3カ所に落ちたとつたえられている。実際、弘仁7(816)年には隕石が落下した記録があり、日本の隕石落下の記録... -

なぜ饒速日命は長髄彦を裏切ったのか 物部氏の懺悔、尾張氏の悲憤<関裕二>

■PHP260121 260122 筆者の論は考古学の主流ではない。とてもおもしろいけど、推論が多くて眉唾的な部分も多そうだ。どこまで信じてよいかわからないが、一気に読んでしまった。 神武に先だち、物部氏が北部九州から東遷したという考えは、邪馬台国北部... -

ビブラムの5本指シューズvs.ランニング足袋

靴底がない裸足のような靴がよいとなにかで読んで、輪島にすんでいた2013年春、ビブラムの5本指シューズでジョギングするようになった。 ビブラムファイブフィンガーズ、左右の指に4つの穴があいたので代替わり=2022年 靴底が薄くて、かかとで... -

輪島の名物漁師さん

輪島の漁師の絵をつくってみます。 「レイザル新聞」から、輪島でもっとも(外見は)ガラが悪い漁師タケオの絵を選びました。なんてったって、「炙ったり」「シャブったり」で、この風貌ですから……。あくまでフィクションということで(^0^) 絵をアッ... -

南アルプス探検<杉山恵一>

私は1990年に新聞記者になり静岡支局に赴任した。 黒澤脩さんという静岡市の図書館長が黒俣という山の集落の古民家にすんでいて、不思議な人たちが毎月のように囲炉裏をかこんで酒を飲んでいた。 筆者の杉山さんは静岡大の教授で、黒俣の飲み会の... -

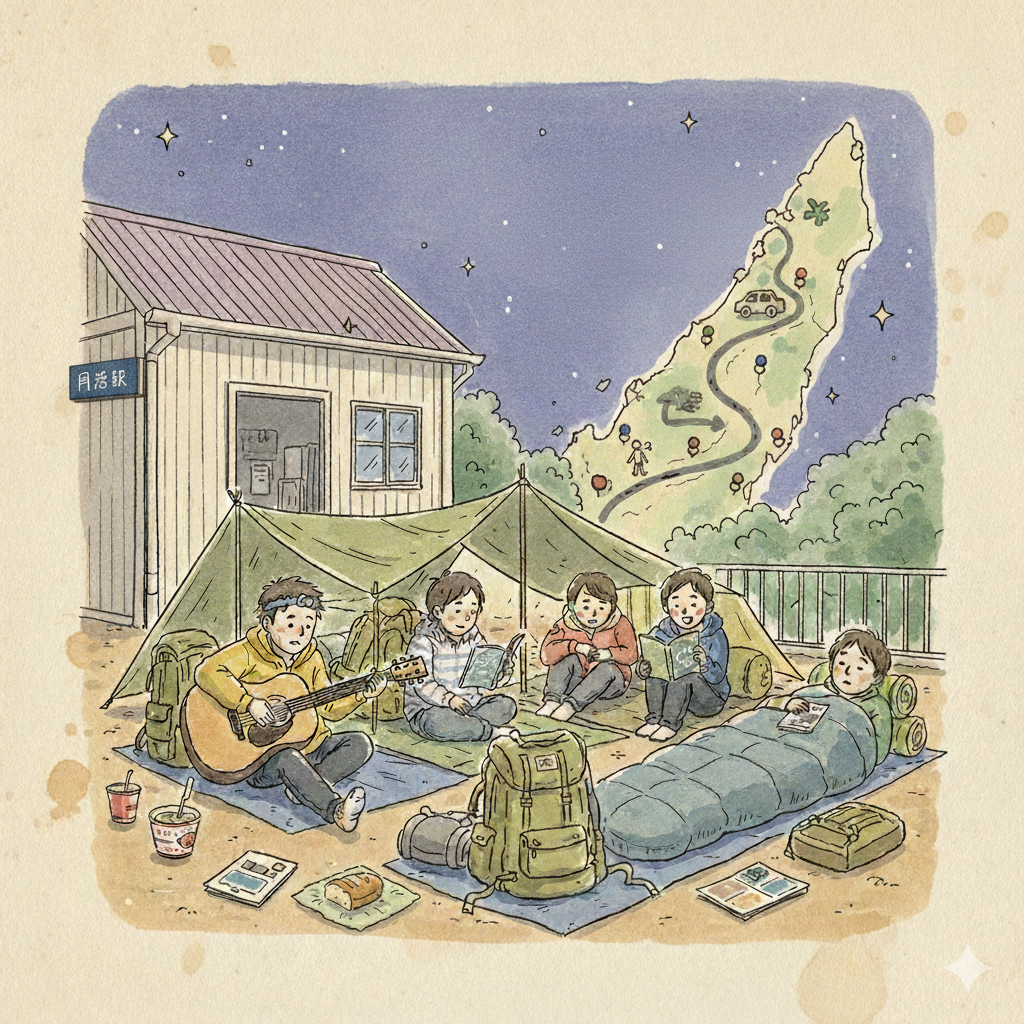

AI 駅寝のボヘミアン

ヒッチハイク旅行の野宿の様子をAIに描いてもらいます。 京都大学のサークル・ボヘミアンは、ヒッチハイクで丹後半島をまわり、駅で野宿をしています。旅の様子をイラストにしてください。(文字化けしたので)説明書きはなくしてください。 その結果が... -

AI 琵琶湖でうたうボヘミアン

次はボヘミアンの日常活動を、写真をもとに描いてもらいます。 琵琶湖でクールファイブのまねをしている写真をアップして指示しました。「週刊レイザル新聞の絵に似せて、添付の写真を単純化してデフォルメして漫画にしてください」 写真からほとんど... -

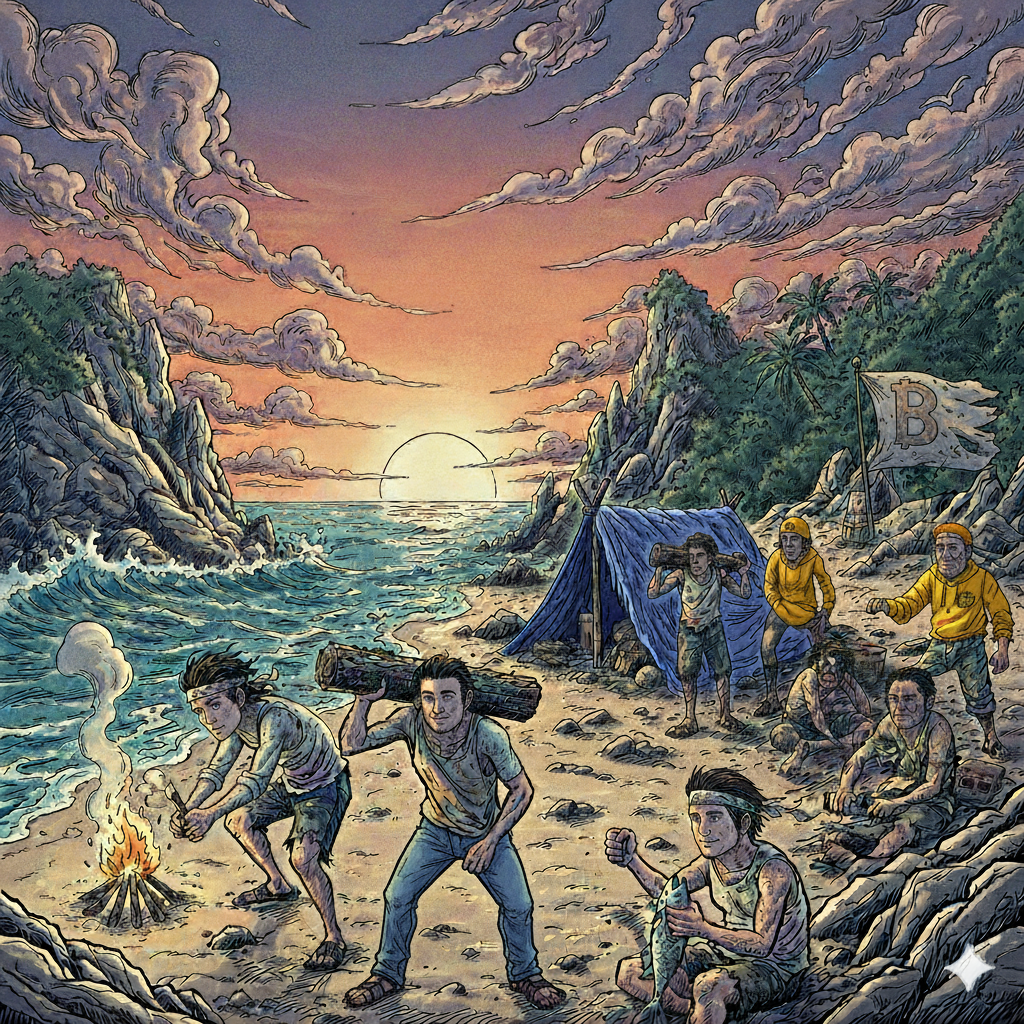

AIにボヘミアン無人島キャンプを描いてもらった

#京都大学ボヘミアン物語 のイラストをつくってみるため、まずはAIにボヘミアンのイメージを問いました。「京都大学のサークル、ボヘミアンについて知ってる?」 京都大学の**「ボヘミアン(通称:ボヘ)」ですね。 京大には数多くの個性的な団体が... -

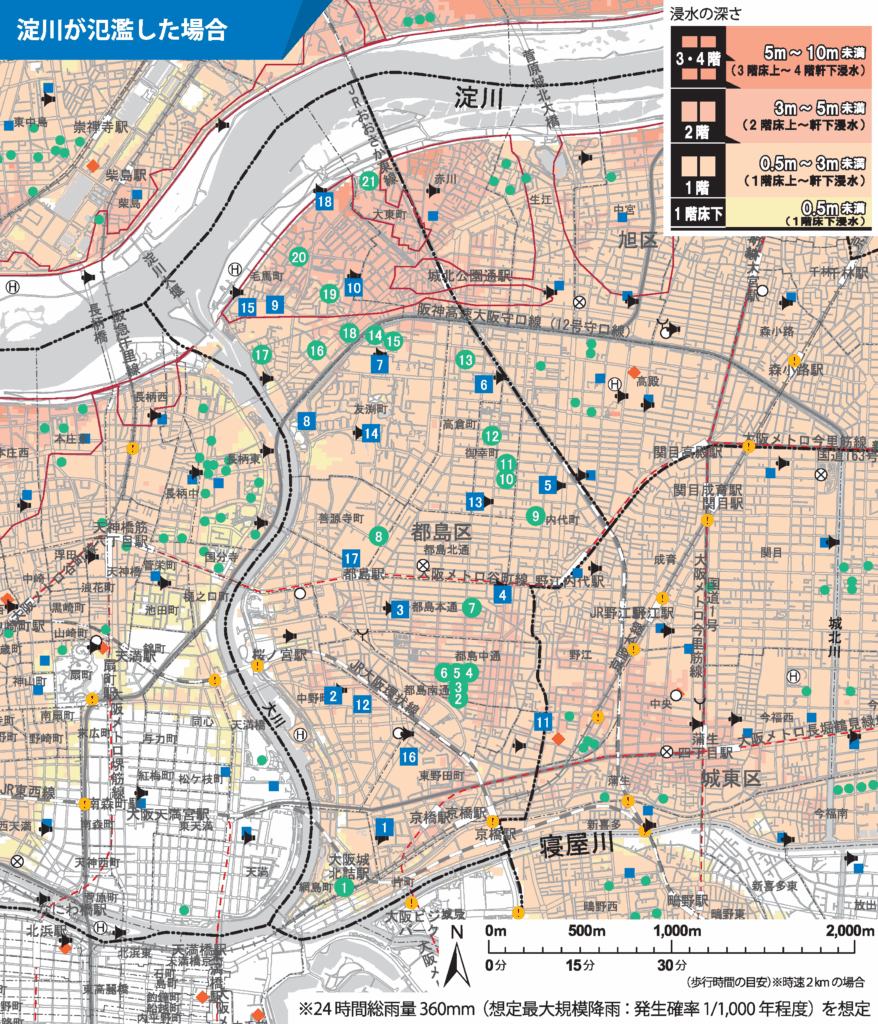

地震、水害……「想定外」を想定しろ

阪神淡路大震災から31年、神戸市であった安富信・神戸学院大教授の講演を聴きにいった。 石破・前首相は防災に力を入れようとしていたが、高市政権になって「防災」は軽視して「防衛(軍事)」ばかり口にする。 南海トラフの地震の損害は国家予算の...