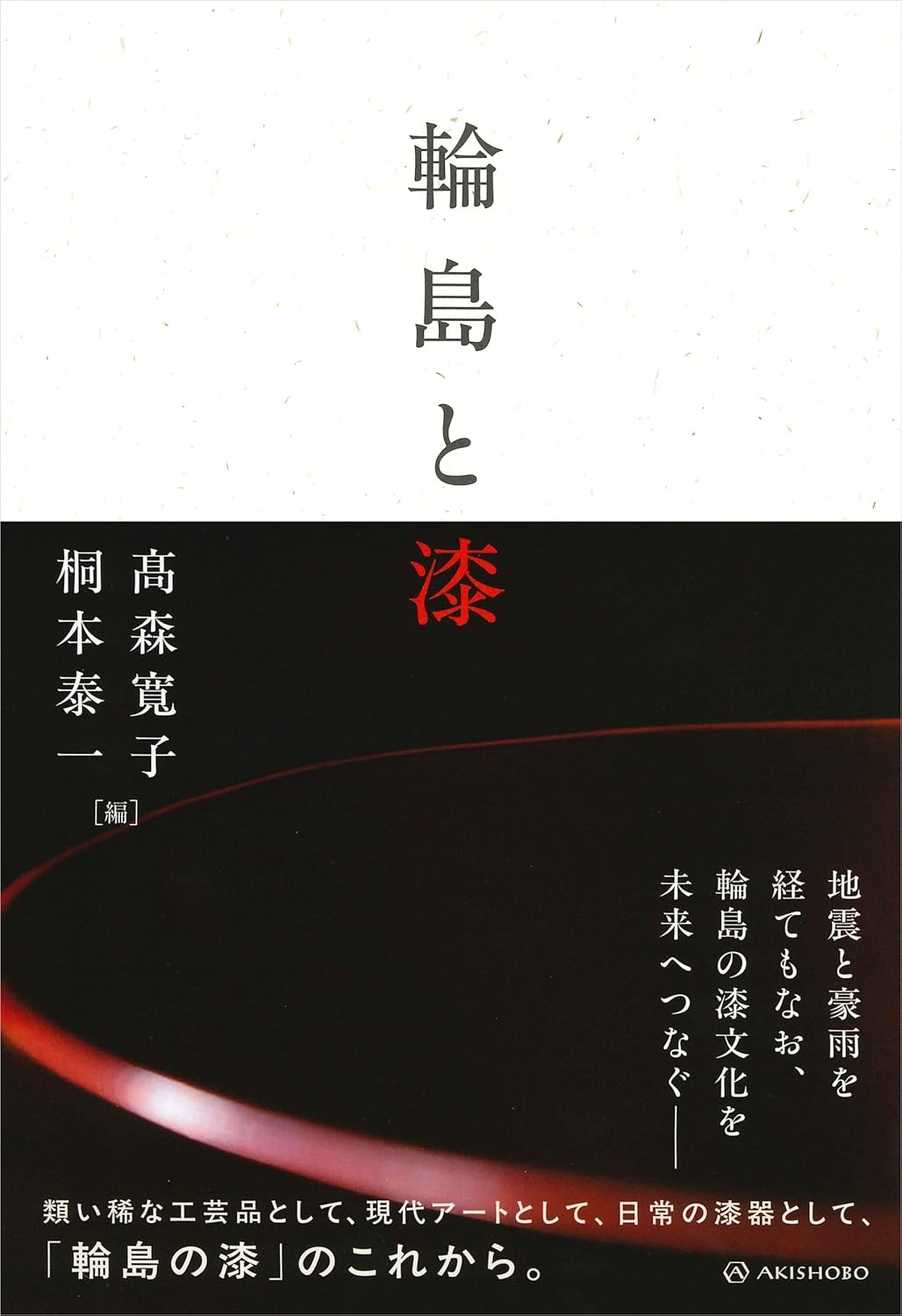

■亜紀書房20250719

輪島は、日本一人間国宝にあえる町だ。ワイプラザというスーパーに行くと、ちょこちょこ人間国宝さんが買い物をしていた。

この本は、スーパーでよくお見かけした人間国宝の小森邦衛さんと、輪島の漆器業界のトップランナーである桐本泰一さんの対談からはじまる。まずは地震直後をふりかえる。

いま輪島の職人の半分は漆芸研修所の卒業生だ。小森さんは研修所長をつとめている。地震翌日の1月2日夜、研修所を立て直さないと輪島塗がつぶれてしまう……と危機感を抱いた。 「近くの大学の教室を借りて、(研修生に)授業を受けさせてあげたい」と、金沢美術工芸大学や富山大学など4つの大学に教室を借りて研修生を送り込んだ

研修生の住居を確保するため、文化庁や県と掛け合って、トレーラーハウスを用意してもらった。10月1日授業再開の計画だったが水害で1週間おくれ、7日に9カ月ぶりに再開した。

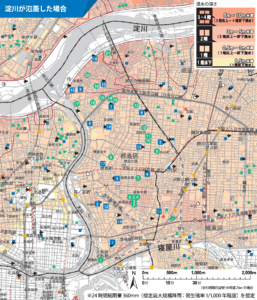

桐本さんの自宅は全壊したが「工房は残されたのだから、仕事をやってもいいんだ」と感じた。3月には紙管を使った仮設工房を建てた。その隣の土地には公費で30棟の仮設工房ができ、9月13日に鍵が渡された。だが1週間後に豪雨が襲い工房の大変は浸水した。

「地震で上にあったものが落ちたから、みんな大事なものを下に下ろしていた。それが水害でやられてしまった……」

能登町で民宿「ふらっと」を営む船下智香子さんとベンジャミン・フラットさんが、がれきの下敷きになった輪島塗のレスキューをはじめた。これに胸を打たれて、欠けや割れのある器を都市部の空間にも合う器として再生する「輪島塗Rescue&Reborn」をはじめた。しっかりした下地がある堅牢な輪島塗だからからこそ、生まれ変わらせることができるのだ。

転んでもただでは起きない。2人の不屈の粘りが伝わってくる。

高森寛子さんは東京でギャラリーを経営し、漆器の「日常使い」を提案してきた。高森さんと桐本さんの対談は、輪島塗の歴史と課題を浮き彫りにする。

輪島塗は明治・大正期には「椀、盆、膳」などが主力商品だったが、高度経済成長期には、高級美術工芸品を百貨店の外商を通じて大量に売った。ピークの1991年の生産額は180億円にのぼった。だがこの年バブルがはじけ、現在の生産額は最盛期の2割を下回った。

「バブル以降、漆器屋は自分のところで職人をあまり抱えないようになった。みんなが切磋琢磨してつくろうとする空気感が、この輪島の町からスーッとなくなってしまったように感じます」(桐本さん)

和室の家具を中心に高額商品が売れたのは昭和30年代後半から64年までの約30年間だった。その後、「自分たちが一生懸命作っているのに買ってくれない」という声がしばらく続いたが、「やっと生活者、使い手の大切さが言われる時代がやってきました」(高森さん)。

豪華なものばかりあつかっていた百貨店が、キリモトなどの普段使いの食器をあつかうようになってきた。

「漆が日常生活の中に溶け込めるのかっていうことを、もう一度輪島の中で話しあわないといけない。もの作りというものを考えなおす機会にしなきゃいけない」「こういうときだからこそ、何かテーマを持ったものを作らなきゃいけない」(桐本さん)

その思いは「輪島塗Rescue&Reborn」にいかんなく表現されている。

また、輪島塗は「行商」だったけど「迎商」もしたいと言う。輪島塗を使う人が輪島に行く「迎商」が軌道に乗ったとき、復興が実感できるのだろう。

外の人に来てもらうには、地元の人たちが能登の魅力を自覚し、発信しなければならない。桐本さんのようなリーダーや高い技術をもつ職人がいて、情報発信する漆芸美術館があれば、輪島塗は復活するだろう。ただつくづく残念なのは「民俗資料館」をつぶしてしまったことだ。輪島塗は、能登の自然や伝統、食文化のなかから生まれた。そうした能登の魅力の全体像を発信する「奥能登民俗博物館」が今こそ必要なのではないだろうか。