■港の人 250730

沖縄の久高島の信仰や暮らしを撮った「久髙オデッセイ」を10年以上前に見て感動したけれど、大重潤一郞という監督の名前は覚えていなかった。ひょんなところから「久髙オデッセイ」の助監督をした高橋慈正さん(この本の編者)と知りあって、大重作品のウェブ上映会に誘われた。

「久髙オデッセイ」の3部作以外に、7,8本は見たろうか。とくに「光りの島」は不思議な作品だった。「人間死んだらなんにもならん」。そう思って母は死んだのか? という問いを胸に、西表島の沿岸にうかぶパナリ島という無人島をたずねる。無人島だから、撮るべきストーリーはない。海岸のカニや人のすんだ跡の石垣や井戸、植物に照り返す光や風のうごめきを撮る。

監督は撮影時をこうふりかえる。「じーっと大気を凝視していると、光が液体のようにふわっとまくれたりですね、風が、何かポンとある衝撃を与えてくれたり、光と風だけでかなりダイナミックな世界があることが、だんだん感じられてきたわけですね。……夕方、ある浜にいる石くれたちが歌を歌い出すんですね。何もないようでいて、霊たちがたくさんいらっしゃるんですよ。夕方いい気分のときは、皆さんお歌いになるわけですね……一番大事だなと思ったのは、木や葉っぱを見て、これは何か偉大な力によってつくられたのではないかと思う臨場感ですね」

3回見たが、「隅々まで見てやる!」と思うのだけど、かならずどこかで気持ちよくなって寝てしまう。でも最後のメッセージは頭に刻まれる。

「自然には始まりも終わりもない。くりかえしがあるだけじゃないのか。地球は生命のゆりかごであるという。しかしそれは生みだすだけではない。死をもひきとっている。そして眼には見えない、耳には聞こえない、ちがう次元へと導き、計り知れないいのちを生かしている。生も死も全てを包みこんで大きなうねりをくりかえしている。……ああ、すべてが生きている」

そう、死者もまた生きている。

上映会で「寝てしまった」とは言えなかった。でもこの本にも「毎回寝てしまう」という学生が登場していて、それに対して監督は「自分の映画は自然のリズムを刻んでいる。人間にとって心地よいリズムなんだ。眠くなるというのは最高の褒め言葉だ」と言った。退屈だからではなく心地よいから寝る映画というのもありなんだなぁ。

ウェブ上映会に宗教哲学者の鎌田東二さんがいたのにもびっくりした。出雲の宗教や熊野古道、遍路について調べる際、鎌田さんの本を何冊も読んだ。信仰や宗教は「頭」ではなく「体」で感じるといった内容が新鮮だった。高尚な宗教哲学者だと思っていたら、気さくでぶっ飛んだ人だった。(「ぶっ飛んだ」部分がわかるのは「京都大学ボヘミアン物語」を宗教関係のサイトで書評を書いてくれたときでした)

この本は、鎌田さんの「いのちの汀」と題した前書きではじまる。

鎌田さんによると、大重さんの映画は、「風が描く」「水が描く」という非自我・超自我だ。たしかに「光りの島」には自我の影も見えない。

大重監督が亡くなる直前の7月15日、久髙オデッセイ第3部の上映会を開くことを伝えると、大重さんは「ありがとう。ありがとう。頼む。かまっさん。でも、もう限界。明日明後日か。ゆるして。ゆるして」と力ない声で言った。泣きそうになって、「ゆるすよゆるすよゆるすよ。あんしんして。もうずいぶんがんばったよ。大重さんのいいところは全部映画に込められているから、それをみんなに伝えていくよ」と叫んだ。

そんなやりとりに圧倒される。でもその鎌田さんも今年5月30日に亡くなった。鎌田さんの言葉はだれが受け止めたのだろう?

大重監督のシナリオや文章、講演は珠玉の言葉だらけだ。

「…母さんはな、最後は、もう骨と皮になって、手をにぎる力もなかった。…それでも、母さんが死んだら、いい母さんをもらえよって、俺たちのことばかり心配しとった。どんなに苦しかったかも知れんのに……母さんはな、体はああなっても気持ちは俺たちに、あふれつづけてとったぞ。最後まで、あふれにあふれて、あふれたおしてしまった。…母さんはすごい人や。人間ちゅうもんはあそこまで強くなれるもんじゃ…忘れるな、俺達も負けんように生きたおさにゃならんぞ」

こんな言葉、涙がとまらなくなるやん。

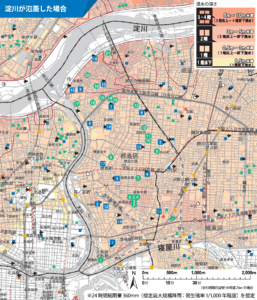

「光りの島」は撮影したまま編集できないでいた。そこに阪神大震災が襲った。

震災10日後、大阪の事務所へとどいた大量の魚や野菜を神戸に運び、炊き出しをはじめた。混乱のなか、「街を歩く人の顔がとてもやさしく見えます。泣きはらしたあとの清々しさとでもいうのでしょうか。とりわけ女性の顔が美しい」「この震災は次の千年の未来の人々へ地球から贈られた啓示でだったのではないか」「人と人の間のバリアが消え、みんなが生命のために一つになり、人間、捨てたもんじゃない、と感動した」

震災をきっかけに編集を再開し、大切な人を亡くした人のためのレクイエムのような映画になった。

映画「縄文」は、白神山地と屋久島をロケ地とした。縄文の遺跡は、人が生きていける条件が整った場所であり、魂も育ててくれる場所である。自然との直接的な関わりのなかで生まれてきた祭祀は魂の永遠を表している、という。

世界宗教や経済が力を持つ時代はこの1000年、2000年であり、2万年近くつづいた縄文と比べれば一瞬にすぎない。自然のなかに神を見る多神教の縄文世界は「日本の各地でずっと続いてきた」と監督は実感する。「山を歩きますと、精霊たちから見られているという感じがして……人間界という層の世界の上にもっと別の層があり、いろんな層が積み重なってあるんだなと思うわけです」

能登の真脇遺跡を鎌田さんらと訪ねたとき、環状木柱列(ウッドサークル)のまんなかに横になると、サークルの内と外で空気のやわらかさがちがった。「ウッドサークルは宇宙(もうひとつの世界)とつながるパラボラアンテナのようなものです」と鎌田さんは言った。鎌田さんと大重監督の言葉はあちこちで共振し、どちらが発したのかわからなくなってくる。

大重監督は「海の道」を重視し、室町時代、中国の明の時代以来の海の民のつながりを追いかけていた。

中国・宋の刺激で日本は海洋国家になり、室町時代、明の時代になると最盛期を迎える。洪武帝の命令で、海上交易の技術をもつ中国人が琉球の久米村に移民してきた。そこから琉球は海洋交易の時代に入る。

海人が活躍したのが糸満と久高だった。糸満は漁業の中心地だが、久髙の男たちは漁だけでなく、中国や東南アジアとの交易に関わった。ジャワやマラッカにも足跡を残している。

モルジブからマラッカと、マラッカから琉球の距離はほぼ同じだ。モルジブは日常のカレーなどの食事にかならずカツオをつかうという土地柄だ。久髙の人たちは、マラッカでモルジブの人たちと接し、カツオに関する漁法や技術、主に燻製技術を獲得した。

カツオは黒潮本流にのってくる。久高島近辺は黒潮からは離れているが、トカラ列島海域は黒潮のど真ん中だ。久髙の男たちはトカラ列島まで遠征してカツオをとり、モルジブ人から教わった燻製技術で鰹節を生産した。それを琉球王国を通して中国に献上した記録があるという。

遠洋漁業や東南アジアとの交易を支えたのがイラブーだった。イラブーはなにも食べなくても1カ月以上生きる。イラブーの血を吸って肉を食えば壊血病を防ぐことができた。さらに、モルジブ人から学んだ燻製技術でイラブーの燻製をつくりはじめた。

久高島は男はほとんど陸にいなかった。海に出たら2年、3年帰ってこない。中国への進貢船、薩摩への「飛船」「楷船」操舵は、久髙の連中が任されることが多かった。

久高島の井泉は、昔は島の北部にあったが少しずつ南下する。集落も南端まで移動し、古い集落跡は聖地(御嶽)となった。島に人が暮らしはじめてからの歴史が土地に刻まれ、その故事来歴を語るのが祭りだった。

これは大重監督を久高島に導いた比嘉康雄さんの「発見」という。

琉球王府時代に制度化されたイザイホーは1978年を最後に消えた。だが「久髙オデッセイ」の撮影をはじめた2002年、大重監督は「太古から地下水脈のように島人の心の中に息づく、天、海、大地、生命を祈る心は健在だ。……12年後までには新たな祭りが再生する」と予感する。事実、2014年には、とんでもない霊威をもつ若い女性が現れた。本人は聴いたこともないイザイホーの「ティルル」という歌をトランス状態になって突然歌い出した。「地下水脈」が彼女の体を通してあふれだした。

こうやって大重監督の文章をたどっていくと、とてつもなく感性が鋭くて、すべてを大らかに受け止めて、そこから本質を見だしていく力がなみはずれている……という人物像が浮かび上がってくる。

「撮りたいものを撮るのではなく、撮れたものを観てそこから構成・編集し映画を作りたい」という言葉は、表現を志した人は共感するだろう。でも「自分のストーリーありき」ではなく、素材がもつストーリーを発見し形を与えることは想像以上に難しい。大重監督は、その難しい作業を生涯つづけてきた。そしてその積み重ねは、死を前にして監督自身を救ったようだ。

編者の高橋さんはこう記す。

「脳内出血を起こしてから激痛に悩まされ……久高島の子どもたちの元気な姿、とれたての魚、生き生きとした樹木、常にうつろう優しい雲、島をなでる風や光が、耐えがたい痛みへの特効薬だったようです。事務所に戻って撮影された映像をくり返し確認することも痛みを忘れさせる作用がありました」。阿部珠理さんは「病になり命を削って映画を作ったのではなく、久高島からいのちを吹き込まれて作品を創ったのだ」と解説したという。

「人間は辛さがあって当たり前なんだ。命はその中でなんとかやっている。人はお互いに支え合うんだよ。幸せであったりすると人は支え合わない。これは不思議なもんだ。お互いのために、相手に寂しい思いをさせないために頑張っていきましょう。友だち同士が、一番尊いものなんだ。人間は生きている間は希望よ」

辛さは人と人を結びつける。死者と交流するから「悲しみ」を感じる。辛さや悲しみは生きぬくために不可欠なものなのだ。たぶん編者はそんな思いでこの本を編んだのだろう。