本と映画と博物館– category –

-

宮沢賢治と仏教についての講演

宮沢賢治は「死のむこうがわ」をどうとらえ、どんな死生観をもっていたのかについての島薗進さんの講演。妹とし子の死をつづった「永訣の朝」と法華信仰のかかわりの話がとくに印象にのこった。 賢治は結核で苦しみ、妹のとし子を26歳のときに失った... -

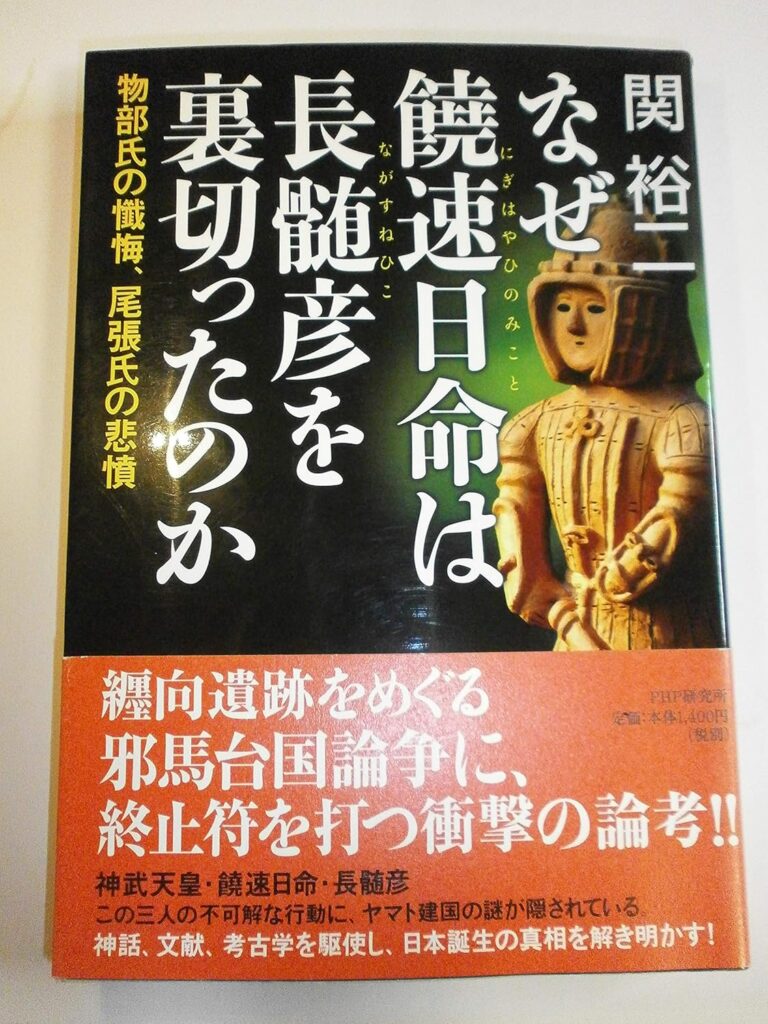

なぜ饒速日命は長髄彦を裏切ったのか 物部氏の懺悔、尾張氏の悲憤<関裕二>

■PHP260121 260122 筆者の論は考古学の主流ではない。とてもおもしろいけど、推論が多くて眉唾的な部分も多そうだ。どこまで信じてよいかわからないが、一気に読んでしまった。 神武に先だち、物部氏が北部九州から東遷したという考えは、邪馬台国北部... -

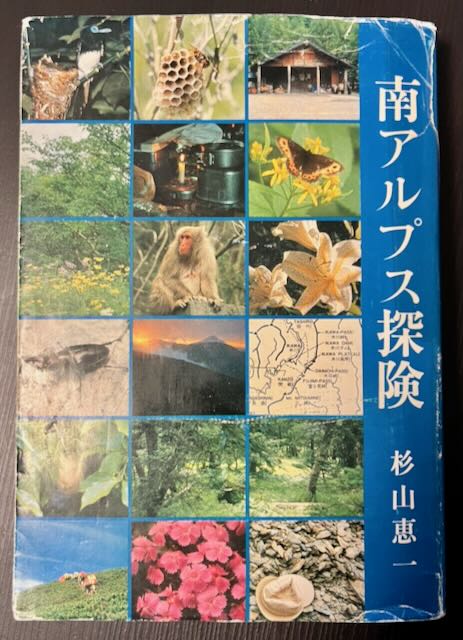

南アルプス探検<杉山恵一>

私は1990年に新聞記者になり静岡支局に赴任した。 黒澤脩さんという静岡市の図書館長が黒俣という山の集落の古民家にすんでいて、不思議な人たちが毎月のように囲炉裏をかこんで酒を飲んでいた。 筆者の杉山さんは静岡大の教授で、黒俣の飲み会の... -

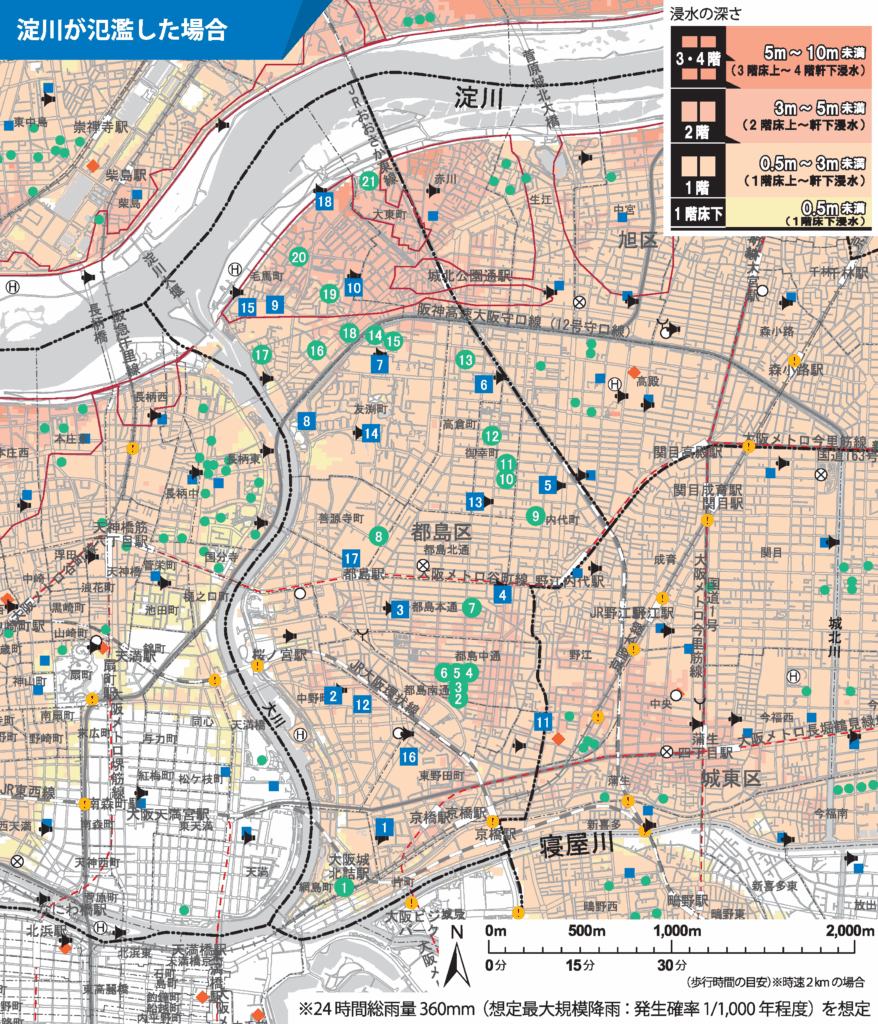

地震、水害……「想定外」を想定しろ

阪神淡路大震災から31年、神戸市であった安富信・神戸学院大教授の講演を聴きにいった。 石破・前首相は防災に力を入れようとしていたが、高市政権になって「防災」は軽視して「防衛(軍事)」ばかり口にする。 南海トラフの地震の損害は国家予算の... -

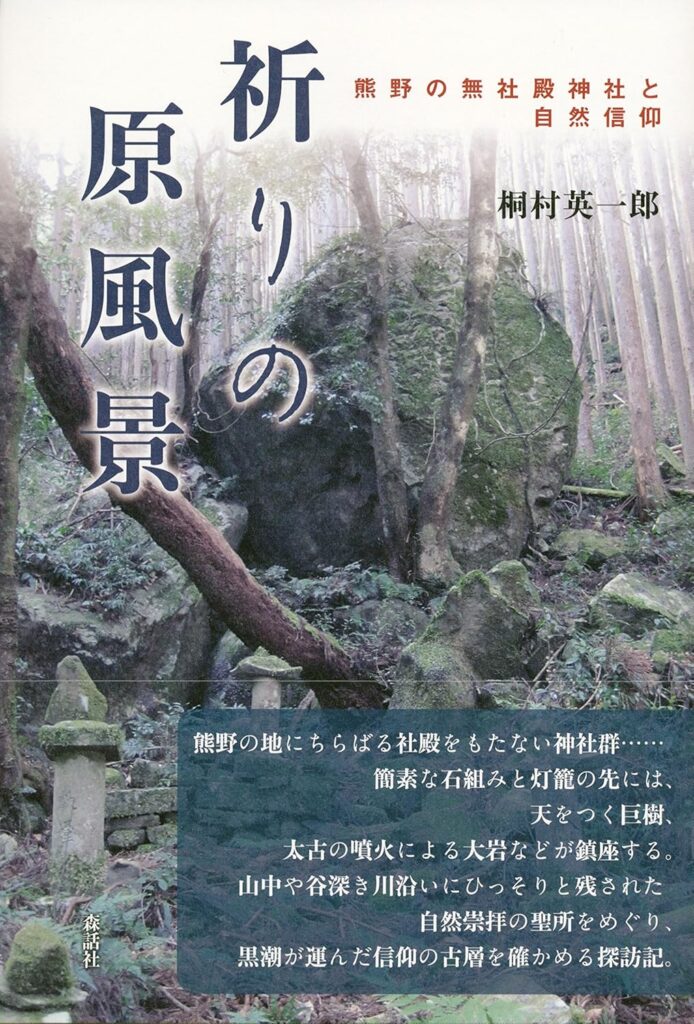

祈りの原風景 熊野の無社殿神社と自然信仰<桐村英一郎>

■森話社260108 熊野には矢倉神社・高倉神社という名の無社殿の神社が多い。仏教寺院の影響で社殿をもつ以前の原初の信仰形態を残しているという。 なぜ熊野に無社殿の神社が多いのか。なぜ矢倉神社や高倉神社と名づけられたのか。 筆者は、それらの神社... -

山と獣 焼畑と祭りにみる山村の民俗誌<須藤功>

■農文協260103 四国でも北陸まで「平成になるまで焼畑をやってた」という話をきき、ソバやアズキ、稗をつくり……といった漠然とした内容は理解していた。 でも、延焼しないように左右と上部に幅1間の「火断ち」をもうけ、火が強くなりすぎないように上部... -

「拡大するシュルレアリスム 視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ」

■中之島美術館250107 ピカソなどの抽象画は好きだけど「シュールレアリズム」とは具体的にどんな作品なのか、それがどう変化し、社会にどんな影響をあたえたのかは考えたことがなかった。 フロイトの「無意識の性欲」の影響をうけており、シュルレアリ... -

環状島=トラウマの地政学<宮地尚子>

■みすず書房251226 DVやいじめなど、トラウマになる被害が深刻な人ほど強く発言する--と、トラウマと発言力の関係は中心が屹立する富士山のような円錐形と考えられがちだ。でも実際は、トラウマのただなかにいる人や死者は声をだせない。中心は陥没して... -

「いのちの思想」を掘り起こす 生命倫理の再生に向けて<安藤泰至編>

■岩波書店251223 歴史学者の上原専禄にとっての妻の死、フェミニズムの田中美津にとっての幼児期の性的虐待、中川米造にとっての医学への疑問、岡村昭彦にとってのヴェトナム戦争。そうした痛みをもった原体験にこだわり、「いのちへの問い」を追求する... -

能登半島地震 あのとき見た星空の下で 復興へ向かう5つの物語<上田真由美>

■朝日新聞出版 251217 筆者は、能登に駐在する記者の募集にこたえて能登半島地震3カ月後に東京から赴任した。 新聞記事は、事実を早く端的に伝えようとするからもれてしまうものがある。「新聞記事からこぼれ落ちてしまうけれど伝えたいこと」を「wi...