#能登半島地震– tag –

-

つばき茶屋の「でまかせ定食」 珠洲市高屋町

珠洲市高屋町は、2003年に計画凍結となった珠洲原発の予定地で、原発が完成すれば約60軒の集落は消える運命だった。2014年に自転車で訪れると、トンビの甲高い声がひびきわたる浜辺に、「電源立地」をかかれた掲示板がいくつも目にとびこんできた。 ... -

「復興」が奪う地域の未来 東日本大震災・原発事故の検証と提言<山下祐介>

■岩波書店 241225 能登半島地震の復興の問題となにかつながるところがないかと手にとった。 2017年出版した時点で東日本大震災の復興政策は失敗だったと断じている。 本質的な問題は、震災以前からつづいているという。 大店法改正にともなう郊外... -

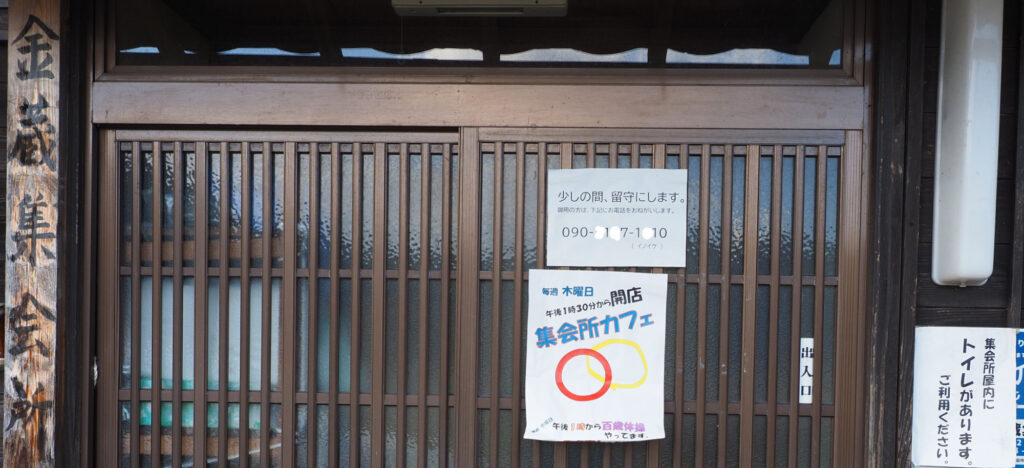

「能登のムラは死なない」その後 金蔵・たこ焼き喫茶を開店

コーヒーメーカーと井池区長 年末の12月15日、「能登のムラは死なない」の配達のため金蔵(輪島市)の集会所をたずねた。地震後3度目の訪問だ。 井池光信区長によると、復興公営住宅を集落内にたてることをお願いする文書を13日に市役所に提出し... -

フランクルとの<対話>苦境を生きる哲学<山田邦男>

■春秋社241029 対話形式で筆者とフランクルのかかわりをたどる。むずかしい内容を対話で反復するから理解しやすい。フランクル関連の本は5,6冊読んでいるから、びっくりする内容はないが、フランクルと西田幾多郎を介した禅の思想の共通点の指摘や、東... -

復活の廃寺に蛸みこし 穴水曽良の千手院で「いのちの研究会」

穴水町曽良の海臨山千手院は住職がいなって檀家はゼロになり、縄文焼きを制作していた新出良一さんが2017年に亡くなったあとは荒れるにまかせていた。この廃寺に2024年元日の能登半島地震後、北原密蓮さんが住職に就任し、穴水町でガソリンスタ... -

能登2011-24㉑辺境に咲くキリシマツツジ 穴水・四村

穴水町の四村(よむら)地区は、標高200メートルの山間の盆地に40軒ほどの家が点在している。冬は1メートルの雪にとざされる高齢化率5割超の「限界集落」だが、能登キリシマツツジを活用した村おこしをしかけ、「農家レストラン」をひらくなど、... -

能登2011-24⑳4000年つづいた縄文のムラ

能登の入り江には、縄文時代から人々が定住していた。とりわけ能登町の真脇遺跡(国史跡)は、縄文時代前期(約6000年前)から晩期(約2300年前)まで約4000年間つづいた。キリストが生まれてから現代までの2倍の長さだ。途方もない長寿のム... -

東北発の震災論 周辺から広域システムを考える<山下祐介>

■ちくま新書240625 東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。 <広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれ... -

能登2011-24⑲間垣がまもる「奇跡のムラ」 上大沢と大沢(輪島市)

https://youtu.be/iY7_bWzGcYY 能登半島の外浦(日本海側)にかつて見られたニガタケの垣根「間垣」は、サッシの普及などで大半が姿を消した。だが「最後の秘境」とよばれた旧西保村(輪島市)の上大沢と大沢では今も独特の景観がのこる。なかでも、22... -

能登2011-24⑱集団避難のムラに「百姓」はのこった 輪島・南志見

https://youtu.be/2ibXf3xhSYs 御陣乗太鼓の里 御陣乗太鼓=2011年 輪島市街から東へ10キロあまりの南志見(なじみ)地区は1954年までは南志見村という独立村だった。「白米千枚田」や「御陣乗太鼓」で知られ、能登半島地震前は約700人がすんで...