#能登半島地震– tag –

-

AIイラストで輪島朝市を再現

能登半島地震から2年をむかえた2026年正月、漫画原作者をしている高校の同級生Kくんとさいたま市で会った。 かれは高校時代から肉体派のパフォーマーであり、ハイテクとは相容れない人間なのだが、今ではAIを仕事で駆使しているという。 イラスト... -

大浜大豆の里の農業再建 珠洲市・横山

能登半島最北端の禄剛崎にほど近い横山集落は、2024年元日の能登半島地震後もほとんどの住民が地区にとどまった。 地震から4カ月後の4月末に訪ねると、水田のパイプラインが破断し、農道がくずれて山の畑にたどりつけなかった。5月には田植えを... -

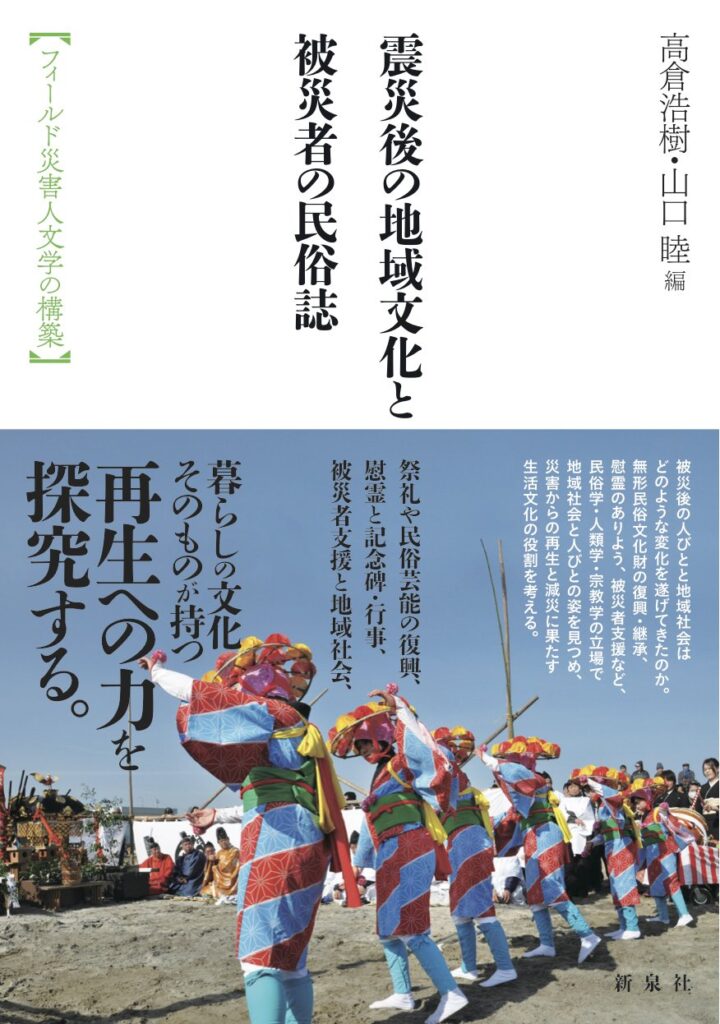

震災後の地域文化と被災者の民俗誌<高倉浩樹・山口睦編>

■新泉社 災害現場で民俗学や人類学を具体的にどう生かせるのか。東北の被災地における「フィールド災害人文学」のとりくみを紹介している。 地震からの復興における、祭礼や民俗芸能などの役割が注目されるようになったのは、東日本大震災の特徴だった... -

亡き人もよみがえる能登のお盆−曽良「復興の灯」

穴水町曽良は、深い湾と水路の風景から「東洋のベニス」と評する人もいた。富山湾のむこうに立山連峰をのぞむ海岸段丘上にある千手院では2009年から「曽良の盆灯」が催され、境内や集落の道沿いに最大1万ものロウソクがともった。【曽良の歩みはコ... -

東アジア災害人文学への招待

■<山泰幸・向井祐介編>臨川書店 京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の中間報告。 「津波てんでんこ」「地震がきたら竹藪に逃げろ」といった言い伝えや、慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」を研究する「人文学」も、災害時に役立つので... -

鎌田東二さん ふりきれた天才・直感力

鎌田東二先生の本は熊野古道の取材をしていた2015年ごろにはじめて読んだと記憶しているのだけど、記録が見つからない。 読書ノートにある最初の記録は2021年の「南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜」だった。 南方熊楠も宮... -

原発をつくらせなかった珠洲と、原発事故の福島

東日本大震災による福島第一原発事故で全住民の避難を余儀なくされた福島県大熊町は、2011年の人口1万1500人が25年は1005人。震災前からの町民は318人だけだ。一方、能登半島地震の震源地・珠洲市は、携帯電話の位置情報をもとに分析... -

日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史<鎌田東二>

■作品社250330 日本の宗教は多神教文化で、その根幹には神々の融合や統合がある。大国主神が古事記で5つの名をもち、日本書紀で7つの名をもつのはそのためだ。 4つのプレートと寒流・暖流がぶつかりあう複雑な自然が、異質な他者を結びつける多様な... -

保護中: 能登2011-24 豪雨後の藤平さん

この記事はパスワードで保護されています -

滞在型支援の金田真須美さん講演

■全国防災関係人口ミートアップ250224 支援者には興味がない。被災者からなにをどうしたらよいか、引き出すくらいしかできない。 丹波市の水害では役所からボラセンを立ちあげてくれ、と言われた。 センターの箱物とネットと電話回線、軽トラック2台、...