■作品社250330

日本の宗教は多神教文化で、その根幹には神々の融合や統合がある。大国主神が古事記で5つの名をもち、日本書紀で7つの名をもつのはそのためだ。

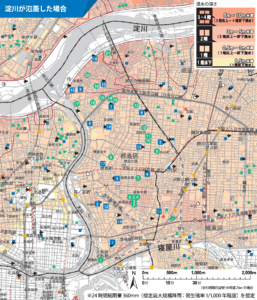

4つのプレートと寒流・暖流がぶつかりあう複雑な自然が、異質な他者を結びつける多様な「神神習合」をつちかった。単なる「文化複合」ではないのだ。

自然災害が多いことで、自然の底知れぬ「むすひ」の威力に対する畏怖・畏敬の念が強化された。古事記の造化三神のうちタカミムスビノカミ(高皇産霊神)、カミムスビノカミ(神産巣日神)の「むすひ」は、自然生成力への畏怖・畏敬を表現している。

「むすひ」への畏怖畏敬から発した神道は、「詩」によって世界といのちを物語的にとらえる。

ラフカディオ・ハーンは「神道には哲学はない。体系的な倫理も、抽象的な教理もない」とのべたが、「場」「道」「美」「祭」「技」「詩」のなかに「潜在教義」が脈打っており、そのような神道の生命線を「生態智」と筆者は呼ぶ。

神道の特性は、感覚宗教、芸術宗教、物語宗教(詩的宗教)、生態智宗教であり、「伝え型」の伝承宗教、畏怖の宗教と位置づけられる。神道はたんなるアニミズムではなく、身体や感覚で「伝える」ある種の体系があるのだとみる。

一方、本来の仏教は「悟りの宗教」である。ブッダは生存世界を形づくる神道的な「生態智」からあえて距離をとり、それが生みだす輪廻から抜け出す道を示した。神道(カミ)と仏教(ホトケ)とはある意味で正反対なのだ。

ところが日本では、悟りを得たわけではない死者もホトケと呼ぶ。まったく異なる原理をもつ二つの神聖概念が、「神仏習合」という接合によって仏教の「日本化」が起こった。日本書紀には、最初の仏像は霊木から彫った木彫仏だったとしるされている。円空は木の中の神性を、木喰は木の中を仏性を仏像の形で彫りだしたという。これもまたホトケをカミとして二重崇拝していたことをしめす。

「魂=むすひ」は、万物の根源的な生成力・生命力をあらわす。それにたいして、仏教的存在観・現象観は「無常」ととらえられる。創造性にアクセントを置いたのが「むすひ」で、その破壊・崩壊・消滅にアクセントを置いたのが「無常」であり、双方を包みこむ語が「いのち」である。

神神習合・神仏習合の宗教文化の根幹には「言霊」があるという。

古くは自然のあらゆる存在が発する「こえ」を聴き取る態度があった。こうした言語生命観は、祝詞や歌謡や和歌などに定型化されることで言語呪術を生みだし、それらのうえに万葉集で言霊観念が生まれた。

この「言霊」観念が基盤となり、空海の「真言」思想に接ぎ木されることで、和歌即陀羅尼説などの神仏習合的な和歌・言霊=真言思想が生みだされた。真言密教が神道と仏教との接合部となり、天台本覚思想の「草木国土悉皆成仏」につながっていった。

本居宣長は、「雅の趣」「もののあはれ」を知ることがすべての知と行動の前提になるとし、日本の国がらを「詩人の国」とした。古事記も源氏物語も伊勢物語もその核心部分はすべて歌で表現されている。歌こそが日本文化のアイデンティティの根幹をなすものだと考えた。

西行は、歌を詠むことは仏像を造ることと同じで、歌を詠むことは瞑想であり仏道の修行であると説いた。

「歌」や「もののあはれ」の大切さは、まさに「センス・オブ・ワンダー」だ。自然と感応し、自然のなかに歌を見出す人は、豊かな人生と死を味わうことができる。それは能登のおばあさんを見るとよくわかる。本居宣長や西行は現代にまでつながる日本人の本質をついていたようだ。

人間は死を前にしたとき、「嘘をつけない身体」(=死に向かって衰弱していく身体)」と「嘘をつけない魂」(=見て見ぬふりをできない自分)のあいだで揺れ動く「嘘をつきたがり、見栄を張りたがる自分の心と行動」に気づく。

「死」への「移動」の際、「ことばは詩であり、動作は舞踊、音は天楽、四方はかがやく風景画」とかんじながら「行く」ことができるかが問われる。

「生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」と紀貫之が書いたように、人は歌によって生きる、舞踊によって生きる。音楽とともに生きる。輝く風景のなかで生きる。そういう気づきこそが「嘘をつけない魂」に近づく道程なのだという。古事記や紀貫之がしめす人間観もセンス・オブ・ワンダーだったのだ。

アメノウズメ以来の「神楽」や「能」は神々や諸霊を鎮める霊的パフォーマンスだった。平安時代の貴族は、「物の怪」を祓うために莫大な精力を費やした。

江戸時代、仏教や儒教以前の日本人の心を研究する国学がおこる。なかでも「霊異」「霊性」に関心を寄せたのが、上田秋成と平田篤胤だった。

秋成は、「妖怪」を否定する儒者の合理性では、わが国の「神」も「幽霊」も理解できないと言った。篤胤は、大和心を固めるには死後の霊魂の行方を知らなければならないと、霊的世界を研究した。篤胤のもののけ・妖怪・幽冥界研究は、のちの民俗学に影響を与えた。

「遠野物語」が出版された明治43年は、ハレー彗星到来で世界中でパニックが起きた。正常な酸素を吸えなくなると信じられ、洗面器に水を張って長く息を止める練習がはやった。鈴木大拙訳によるスウェーデンボルグの「天界と地獄」など、神霊研究やオカルト研究書が次々に出版された。東京帝大の研究者が念写や超能力を研究し、柳宗悦は心霊研究の成果を「新しき科学」と称した。

20世紀後半のアメリカの「ニューエイジ運動」 「新霊性運動」の象徴的人物がシャーリー・マクレーンで、日本の「スピリチュアル・キー・パーソン」は美輪明宏だ。人間はこの地球という学校に「修業」しにきている霊的存在だと考え、「信じ仰ぎ自分を高める」「信仰」を評価する一方で、「宗教」は利潤を追求する「企業」と見ていた。龍村仁監督の「地球交響曲」もまた「霊性=スピリチュアリティの目覚め」を喚起した。

死生観の新しい体験的探求として、ジョアン・ハリファックスが考案したGRACEがある。仏教的実践の中核にあるコンパッションにもとづいて、ケア者自身のあり方や死生観を深めるプログラムが脳科学などの成果を取り入れながら考案された。ハリファックスは、人は死に向かいながらもさらに生き生きすることができ、死に向かいながら力強さや知恵や優しさが生まれると説く。…死の受容の過程で、自分自身との和解、他者との和解、自然・生命・宇宙との和解がおき、「ごめんなさい。ありがとう。愛している」と心の底から言えるとしたら、死の受容は穏やかでピースフルなものになる、という。

柳宗悦は「私たちは健康な文化を築かねばなりません。日本を健康な国にせねばなりません。それには国民の生活を健全にさせるような器物をうみそだて、かかるものを日々もちいるようにせねばなりません」と言った。柳の「健康」とはスピリチュアリティ(霊性)と言い換えられる。もののなかにモノ(霊)が宿るさまが「健康」なのだ。

物質消費文明の破局が露わになるなか、新しい「もの」の見方が必要とされている。柳らの民芸運動を21世紀の新たな感覚論や身体論や存在論として再編し、「ものづくり」や「ものがたり」に生かすべきだという。

輪島塗的などの漆器や、各地の焼き物の豊かさへの新たな霊的な気づき……につなげるにはどうしたらよいのだろう。

日本人の死生観Ⅰ 霊性の思想史<鎌田東二>