■作品社250405

自らの歩みとがんの体験をもとに死生観をうきぼりにしていく。

世間知らずの女子学生をつれて、佐渡から隠岐まで島渡の逃避行をするなどのハチャメチャぶり。その枠からはずれた破壊力を自覚して「スサノヲの弟子」を自称する。

22歳で1週間の断食断水をし、龍笛や横笛を学び、30歳から滝行、47歳以降「神道ソングライター」として、350曲以上の歌を作詩作曲してきた。毎朝、石笛・横笛・法螺貝を奉奏し、30種ほどの民俗楽器を演奏する。

ステージ4のがんを宣告され、死を目前にすることで、死を「光源」として生命の輪郭が鮮明になり、感謝を強く感じ、いっそう覚悟が定まり、死ぬまで「遊戯三昧」したいと思えた。

ニーチェは、「精神」と呼んでいる小さな理性は、身体という大きな理性の道具なのだと説いた。「腸は第2の脳である」「肝に銘ずる」という日本人の身体感覚に近い。真言や念仏・題目は100回、千回唱える必要がある。遍路で般若心経を唱えつづけるのは脳ではなく身体で体感する意味がある。

ニーチェはまた、病気は衰弱の過程ではなく、「全器官」の「洗練」の過程であると言った。重い病苦に悩む者は、鮮明に外部の事物を見渡せるようになる。たしかに死を前にした人はいろいろな感覚が鋭敏になる。さらにすすめば、だれもが「成仏」できのかもしれない。

遠藤周作は「死について考える」で、「死」に際してとる態度は、①ジタバタ型と、②諦念・従容型があるとし、前者の究極の姿はイエスの受難だったという。非常に苦しんで死んだが、その死に方を聖書は肯定した。信者は、そのイエスの死に自分の苦しみを重ねて考える。②の典型は釈迦だった。

遠藤は、「死というのは、たぶん、海みたいなものだろうな。入っていくときは冷たいが、いったんなかに入ってしまうと…」というセスブロンの言葉をひき、「冷たいから叫んだって、もがいたっていいんです。それが通過儀礼としての死の苦しみでしょう。しかしいったん入ってしまった海は…永遠の命の海で、その海には陽光がきらめくように、愛がきらめている…」とつづった。

筆者は同様のことを次のように表現する。

−−死ぬには力もいるし…おたおたするかもしれないが、私たちがこの世に生まれることができたのだから、あの世に出ていくこともさほど心配せずとも「いける」と思うものである−−

−−死とは、生まれた時から、わが身に立ち合ってくれている「最初の友人」であり、「最後の友人」でもある。その「友人」と親しくなろう! その友人と遊ぼうよ!−−

死後の世界の理解は専門家に聞いても千差万別だ。そうした議論のちゃぶ台を返したのが一遍だった。熊野権現に夢のなかで「信不信を選ばず、浄不浄を嫌わず」その念仏札を配るのだ、と諭される。

「となふればホトケもわれもなかりけり 南無阿弥陀仏の声ばかりして」と詠んだら「まだ信不徹底だ」と指摘された。

「となふればホトケもわれもなかりけり 南無阿弥陀仏なむあみだぶつ」と直した。

前者ではいまだ対象化されていた念仏と阿弥陀如来が、後者によって、「仏も我」もなくただ「南無阿弥陀仏」の絶対他力の念仏があるのみ、という、あらゆるものが対象化できないところに行き着いた。

これこそが、宗教体験にあらわれる神話的時間、「永遠の今」であり、空海の「即身成仏」思想につながる。

「病をきっかけとして新しい旅=探求がはじまる。そして、自他を共に励まし、よりよく生きる道標となる」というアーサー・W・フランクは、病になった際、4つの指標をチェックすることを説いた。

①コントロール=病院が強いる規則やルールなどの制約にたいして、患者自身が主体的に、自己のQOLやADLを維持することができるか。

②欲望=自分なりの大切な欲求を自覚し、表現して、行動に移せるか。

③他者とのかかわり=家族や友人や知人や看護師など、身のまわりの近しい他者に開かれているか。

④自己の身体との結びつき=自己をたもち、自己の身体を感じて、それを基体として生きられているか。自分の身体を客体的な医療データのみで測って生活していないか。

死病をかかえた人とともに生きる経験をすると、この4指標の大切さは身にしみてわかる。

グリーフケアの講座では、はじめに「宗教学」「芸術」をまなぶ。痛みや悲しみに対処する最古の文化が宗教であり、人間理解の基盤である文化の根幹に芸術・芸能があるからだ。

「体は嘘をつかない。が、心は嘘をつく。しかし、魂は嘘をつけない」

問題の核心は「ウソをつく心」だ。心は体と魂の両方を架橋し、双方に複雑な影響をあたえる。心は、あらゆる経験を毒にも薬にも転換できる。

心が嘘をつくはたらきを逆手にとって、「嘘」や空想を伸ばし、通常なら考えつかないようなことまでイメージさせ、心の収まりをつけるワザが芸術だ。だから、宗教と芸術・芸能にふくまれる身心変容技法は、グリーフケアやスピリチュアルケアとしてはたらく。

日本三大悲嘆文学として筆者は「古事記」「平家物語」「苦界浄土」をあげる。

石牟礼は、民衆が、論理の言葉ではなく、歌の言葉や口承芸能の世界のにどっぷり浸って生きていることを肌身で知っていた。「森羅万象と人間とか別々でない」「アニミズムの世界」から水俣病の苦しみを描いた。

古事記は、 「産巣日(むすひ)」と「修理固成(おさめ、つくり、かため、なす)」を主調音とする。母イザナミの死をなげくスサノヲは、父と姉から二度にわたり追放された荒くれ者だったが、出雲に降り立つと、八岐大蛇退治という浄化をなしとげる。

平家物語の主調音は「無常」と夢の儚さと悲哀である。最終巻で「国母」だった徳子が、平家一族の「全痛み」をシャーマンのように物語り、それを、かつての政敵である後白河法皇たちが「傾聴」し、ともに涙を流す。まさにグリーフケアだ。

キューブラー・ロスは、死の受容を①否認と孤立②怒り③取引④抑鬱⑤受容の5段階で説明した。「否認」から「受容」にいたる葛藤の過程があることをあきらかにした。

彼女の主著「死ぬ瞬間」全12章の扉に掲げたタゴールの詩に筆者は注目する。タゴールは41歳で妻を亡くし、42歳で次女を亡くし、43歳で父を亡くし、46歳で末子を亡くしている。

①死の恐怖について

危険から守られることを祈るのではなく、恐れることなく危険に立ち向かえるような人間になれますように。

痛みが鎮まることを祈るのではなく、痛みに打ち勝つ心を乞うような人間になれますように。

恐怖におののきながら救われることばかりを渇望するのではなく、ただ自由を勝ち取るための忍耐を望むような人間になれますように。

成功のなかにのみ、あなたの慈愛を感じるような卑怯者ではなく、自分が失敗したときに、あなたの手に握られていることを感じるような,そんな人間になれますように。

⑩私は「あなたの使者」の訪問を受け入れるほかないけれども、まだまだ私の心は揺れ動いている。覚悟や決意とともに自分の頼りなさや寄る辺なさが浮き彫りになる。最後までお荷物なのは「私の自我」であるが、それが「あなたへの最後の供え物」となるのだ。

⑫器の中の水は光る。海の水は暗い。小さい真理は明瞭な言葉をもつが、大きな真理は大きな沈黙をもつ。

シシリー・ソンダースっもキューブラー・ロスもウィトゲンシュタインも深く詩を味わう人たちであった。「詩」や「芸術」は本質的にケアの力をもち、孤独な人の心にはたらきつづける。

「死別は単なる喪失ではなく、出会い直しでもある」という。亡くした人の思い出や共有した経験を反芻し、新たな意味の発見や気づきをえることは、ともにあり得たことへの感謝の気持ちにつながる。たしかにそういう一面はあるような気がする。

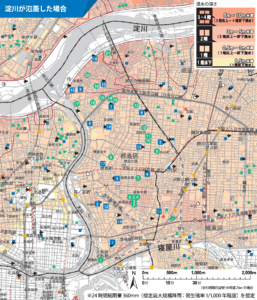

2024年正月の能登半島地震で、能登半島は日本列島の脳髄・後頭部「奥の奥」であり、そこからの真の「むすひ」「修理固成」が実現しなければ、日本列島の再生はできないと直覚した。

同様の話を何度も筆者から聞いている。はっきりはわからないが、その直覚がただしいのではないかと思えてきつつある。

最後にしめされた「詩」。「犬も歩けば棒に当たる」は実感としてよくわかる。歩かなければ「棒」にあたることもないのだから。

わが道は 犬も歩けば 棒に当たる 恵まれたる 無通の道なれば 通れ!

わがいきの さいごのといき どこにふく いのちはてても よはおわりなし