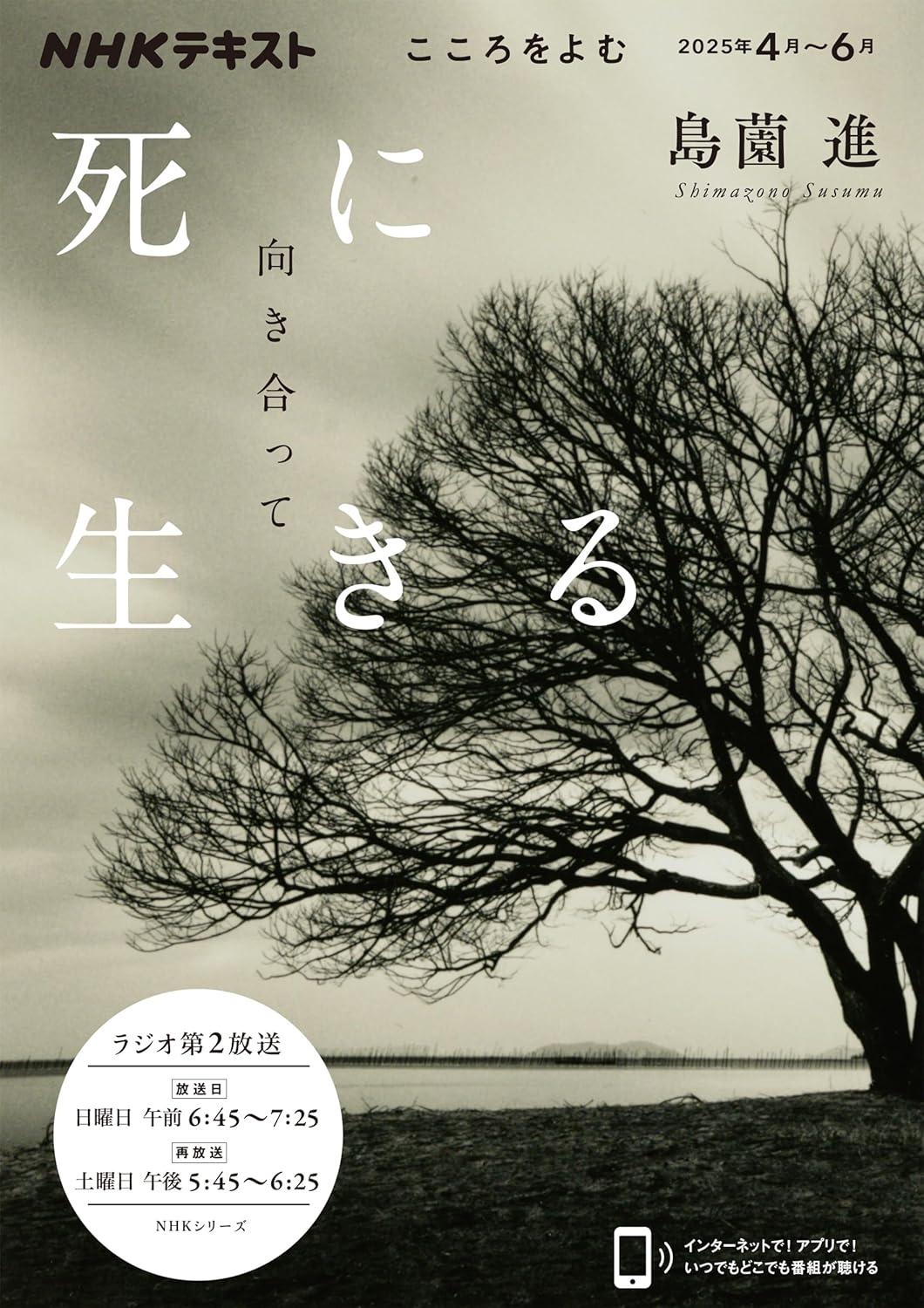

■NHKテキスト250408

いかに死に向き合うか、詩歌や小説、映画などを通して考える。

「死を見つめよ」というメッセージはラテン語の「メメント・モリ」、日本語の「無常」など古くからあり、20世紀前半にはやった実存主義は、死を前にしていかに生きるかという問いとつながっていた。サン・テグジュペリは郵便飛行士として死を常に意識していたから、その作品は、死を前にしていかに生きるかという問いと深くかかわっていた。たしかにそうだ。だからは私もはまったのだろう。

「死を遠ざける近代」を批判する流れは世界的には1960年代からめだつようになる。日本では1904年に「死生観」という語が用いられ、それより前に「死生問題」という語も用いられた。儒教と仏教のせめぎあいがあったから欧米よりはやく問題意識がうかびあがっていたと考えられるという。

最初に黒澤明監督の「生きる」をとりあげる。

やる気がなくミイラのように暮らしていた市役所職員が、がんを宣告されて使命感にめざめて住民のための仕事に邁進する。死を前にして、逃げずに「日々をよりよく生きる」ことに答えを見だした作品だった。

北條民雄はハンセン病で若くして死んだ作家だ。

「意志のないものに絶望などあろうはずがないじゃありませんか。生きる意志こそ絶望の源泉だと常に思っているのです」

苦難に押しつぶされそうな絶望の淵で、なお希望に生きる道をさぐって「いのちの初夜」を書いた。

カミュの「ペスト」の主人公の医師は、ペストの流行で閉鎖された都市で、人々を救おうと奮闘する。アウシュビッツや広島・長崎の惨劇を経た時代になお「神」を語りうるのか、という「苦難の神議論」をめぐるテーマが凝縮しているという。

主人公は「愛というものを(神が与えるもの、という考えとは)もっと違ったふうに考え」「冒涜や祈祷を越えてわれわれを結びつけるなにものかのために、働いているんです。それだけが重要な点です」と言う。 主人公は無名の「死者」の側にたって「不条理」にあらがう。どんな悲惨な状況でも、愛を求める意志と行動のなかに愛をみる……。だとしたらカミュは、ナチスの強制収容所を生きぬいたヴィクトール・フランクルと似ているのかもしれない。

高見順の「死の淵より」は、食道ガンを発病し58歳で亡くなるまでの詩集だ。

入院直前の電車で出会った若者たちを描いた「青春の健在」では「さようなら 君たちとは二度とあえないだろう 私は病院へガンの手術を受けにいくのだ」

「電車の窓の外」では「……この世ともうお別れかと思うと 見なれた景色が 急に新鮮に見えてきた この世が 人間も自然も 幸福にみちみちている」

「汽車は二度と来ない」は「まっくらなホームのほこりが舞いあがる 汽車はもう二度と来ないのだ いくら待ってもむだなのだ 永久に来ないのだ…汽車はもはや来ないものであるから レールに身を投げて死ぬことはできない」

人生最後と覚悟してながめた桜は、「もう一つの世」から花びらがハラハラと降ってくるようにみえた。だれもが一度はそんな切なさに身を震わせる。そんな思いを彼の詩集は描ききっている。

「おお、人間の中にもある葉よ波よ 海を育てる者は波であるように 人間を育てる者は 人間の中の波なのだ」という言葉は、彼の「生への愛」を示しているという。

アンデルセンの「マッチ売りの少女」は、苦しみと悲しみのなかで死んでいく。アンデルセンの物語は、深い痛みや悲しみの受け止めをうながすからこそ、多くの人々の心にとどいた。どの物語も「死の向こう側」を描く。深い痛みや悲しみを通してはじめて自覚できる「いのちの尊さ」という真実を彼の童話は表現しているという。

夏目漱石は「近代」の自我に悩む人々を描いてきた。漱石は「則天去私」と言っていたけど、彼の作品はその逆だと私は思っていた。でも、1910年に修善寺で臨死体験に近い体験をして以降は、生死の境を超えたことによってえられた安らぎの境地を表現する「則天去私」の小説を生みだしていたらしい。気づかなかった。

「明暗」は複数の登場人物の視点から描写することで、ドストエフスキー的なポリフォニー小説という側面もある。「則天去私」は「多元的宇宙」である世界をありのままにみることを促す境地と考えられるという。

「自我」の作家から、あの世の視点を得ることで漱石はかわったということだろうか。

ヘルマン・ホイヴェルスはドイツ人のカトリック神父で、日本文学を学び半生を日本ですごした。

良寛の辞世の歌「形見とてなに残すらむ春は花夏ほととぎす秋はもみぢ葉」は、良寛が「世の中のものと自分とが、まったく一つのものと感じた」ことを示すという。

「若者が元気いっぱいで神の道をあゆむのを見ても、ねたまず、 人のために働くよりも、けんきょに人の世話になり、 弱って、もはや人のために役だたずとも、親切で柔和であること 老いの重荷は神の賜物 古びた心に、これで最後のみがきをかける。まことのふるさとへ行くために」(匿名の詩)

「魂のふるさとへ行く」と信じれば、老いも神の賜物として受け止められる。無力になり、すべてを失い、無へと向かうのであれば、死は恐れるべきものではなくなる、と言う。

堀川恵子は「教誨師」の僧侶を取材した。

(死刑囚にたいして)相手の話に真摯に耳をかたむける。少しでも穏やかな時間を作る。ひとりの人間として向き合い、会話を重ね、時を重ね、同じ空間に寄り添う。

絶望のなかでも、わずかでも穏やかな時間をつくる大切さは、病院での付き添いで実感させられた。病を癒やすことにはならなくても、アニメを見たり、漫画を眺めたり…。

「死を前にして、両者が支え合うような「空間」が必要ではないか」。共感できる指摘だった。

江戸時代は儒学が広まり、来世の実在を疑い、現世的な欲望や快楽を肯定するような考え方も広まってきた。

芭蕉は宇宙的なものも詠んだが、小林一茶は、庶民の日常から遠くない世界で、この世の恨み辛みも表現していた。

一茶は50歳で帰郷し、52歳で28歳の菊をめとり、54歳で長男が生まれるが1カ月でなくなり、2年後に長女が生まれるが、1年余りで亡くなる。

「露の世は露の世ながらさりながら」

無常の世、と、思い切れない未練がましさが伝わってくる。

一茶の「おらが春」はグリーフケアの語りやわかちあいやアート表現に近づいており、宗教儀礼とは別に死別の悲嘆を受け止める方法を提示した先駆的な表現者だという。

柳田邦男は25歳の息子を自殺で失う。

「犠牲」は、「私自身のグリーフワークのために書こうと思ってペンをとった」。

脳死や臓器移植について論ずるような場合、通常の三人称の記事ではなく、二人称の視点を忘れてはならないことを強調している。

太宰治の娘である津島佑子の「夜の光に追われて」は、1985年に長男が突然死した経験とその後をしるしている。

何年かあと「現実に子供を見つけたのです。その一瞬の安堵感で、私の緊張はたしかにほぐれました」「どんな形で、いつ会えるのか、私が生きている間に会えるのか、死んでから会えるのか、そんなことは一切わからない。でも、いつかは子どもとまた会える。そう信じられるようになりました」「人間として味わうべきこの世の喜びは、ほとんど味わい尽くして、私の子どもはあの世に向かったのではないか、と思いはじめたのです。と言うよりも…この世の人間にとってなにが本当の喜びなのだろう、意味のあることなのだろう、それはほんの小さな頃はじめて知った日の光の暖かさなのではないか、水面を輝かす光の眩さなのではないか、と思い直すようになったのです」

人間にとっての本当の喜びはたぶん、川縁の満開の花の下で食べたある日の弁当といった、日常のほんのちょっとした幸せ感にある。そんな小さな思い出が絶望の淵ですくってくれる…のだろう。

ハン・ガンの「少年が来る」は1980年の光州事件とその後を舞台に、少年たちの生と死を描いた。

「あなたの声を聞いていた私の耳が寺院になりました…君が死んだ後に葬式ができず、私の生が葬式になった。君が防水毛布に包まれ、清掃車に積まれていった後に…」

光州事件による死者は、関わりを持った者に消え去ることのない悲しみを残した。それは寺院としての生き方、つまり祈りとともにあるしかない生き方を残した。

肉体的な生命を超える「何か」であるはずの魂が砕け散るような絶望の経験があるのだということがつづられているという。