■新泉社

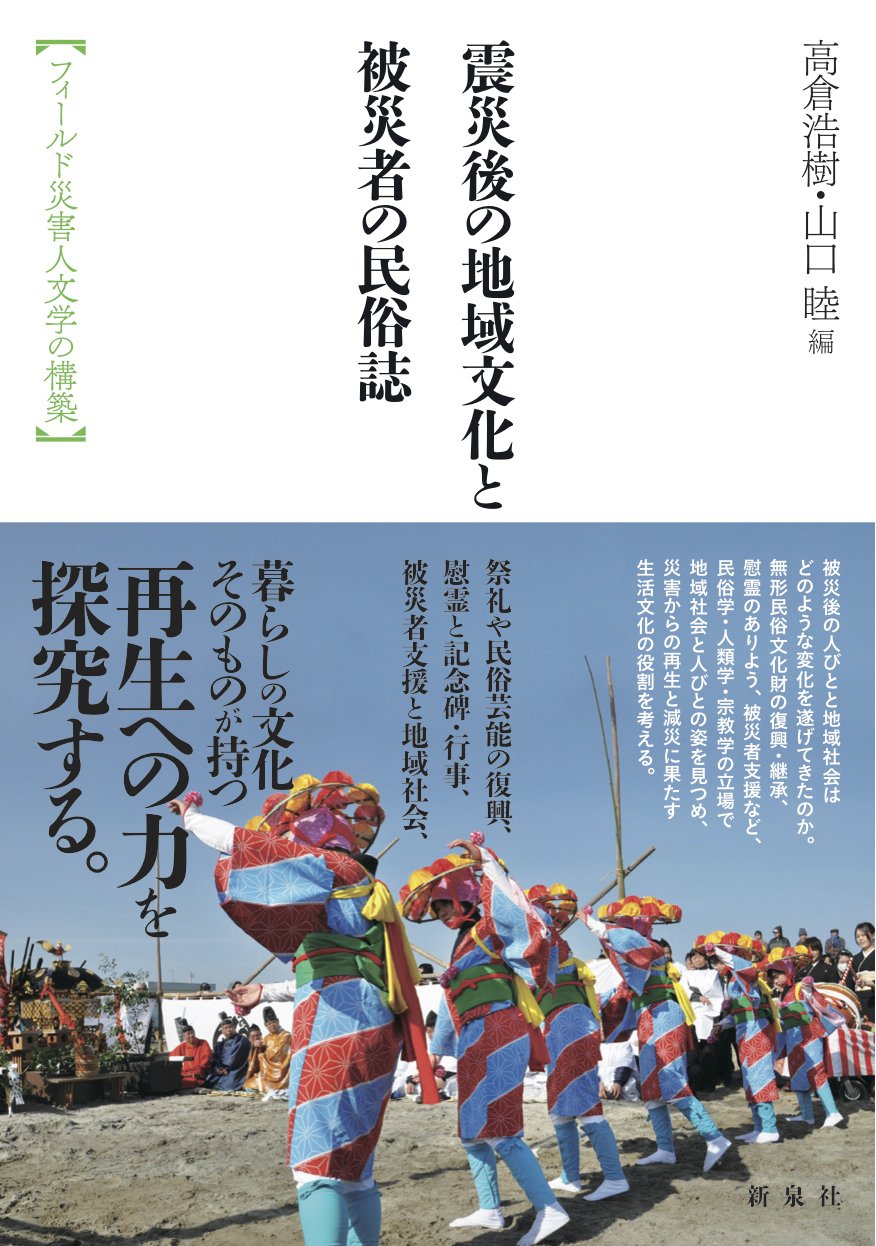

災害現場で民俗学や人類学を具体的にどう生かせるのか。東北の被災地における「フィールド災害人文学」のとりくみを紹介している。

地震からの復興における、祭礼や民俗芸能などの役割が注目されるようになったのは、東日本大震災の特徴だった。百か日法要にあたる2011年6月からお盆にかけて、民俗芸能や祭りが次々に再開した。芸能や祭りは、日常を取りもどすための縁(よすが)になった。伝統文化や地域文化の専門家が復興に貢献してほしいという行政からの要請も増えた。

従来、建築や防災などと異なり、人文学が災害に役立つとは思われていなかった。前例のない非常事態において、これまでの調査研究の経験や知識が役立つわけがない。手探りで進むしかなかった。

試行錯誤のなかで、聞き書きという手法が、被災者支援に役割を果たすことがわかってきた。フィールドワークによって、社会的価値の学術的探究をしながら災害復興に関わる実践的学問として 「フィールド災害人文学」が立ちあがってきた。

その中心的課題は、①コミュニティのレジリエンスにおける無形民俗文化財の位置づけ、②個人や地域社会がどのように日常性を回復していくのかについて民族誌(民俗誌)的な解明、③研究の知見を社会実装化するための方法論の開発、の3つだという。

□小谷竜介

有形・無形文化財の救出は以前にもあったが、東日本大震災では、未指定文化財も救援対象になった。文化財保護行政の世界では画期的だった。

被害を受けた無形民俗文化財(民俗芸能)をリストアップし、失われた用具をそろえる手伝いや、公開の機会をつくることが災害対応のかたちになっていった。地域の獅子舞など、文化財として意識されてこなかったものも、支援対象となった。それによって「地域として守るべきもの」と意識されるようになった。

民俗芸能は、形だけ保持すればよいわけではない。たとえば獅子舞は、舞手だけでなく、それを見る地域住民、舞手を生みだす社会システム、獅子舞の縁起への信仰なども調査・研究しなければならない。

民俗文化財調査は、その民俗文化の背後の地域文化や生業も視野に入れて結びつけることで、震災前の社会とつながった復興後の地域社会を構想することができる。

能登のキリコ祭りも、ただ助っ人を呼んでかつぐだけではなく、祭りの背景にどんな生業や縁起・伝説があるのか。時代とともにどう変化してきたのか知る必要がある。

たとえば宝立七夕キリコは「祭り」ではなくお寺の行事で、観光ブーム以前は小さな小さなキリコだけだったのが、観光ブームとともに大型化した。その歴史を知れば、原点回帰で小さなキリコから歴史を歩み直すという復興の選択肢もでてくるのではないか

□今石みぎわ

無形文化遺産については、有事の際の保護や復興のために機能する活動体は存在しなかった。今後は、平時には文化財マップ、災害時には被災・復興状況を加筆した災害マップとして活用できるシステムを、全国規模で整備したい。

東北の太平洋岸地域は内陸部に比べて指定の無形民俗文化財が少なく、民俗芸能の研究も低調だった。沿岸部の芸能には比較的新しいものが多く、エンターテインメントとして常に変化をつづけてきたからだ。

無形民俗文化財のカテゴリーである民俗技術や風俗慣習は保護がさらに難しい。民俗技術は2005年の文化財保護法改正で追加されたが、情報収集や支援はほとんどない。生業とかかわるから無償の支援がしにくい。風俗慣習はさらに気づきにくい。それらの復興には、平時の調査研究の蓄積が欠かせない。

民俗芸能や祭りといった華やかな側面だけでなく、生業、住まい方、土地の利用方法など.日常の暮らしの断片をとらえる必要がある。

碁石半島での調査は3カ月に1度、2−4日のペースで通った。聞き取りは、最初にテーマありきではなく、できるだけ話したいことを話してもらう。各家庭のアルバムが流出したなか、新たな地域共有アルバムをつくる目的で写真や地域文書を収集した。

地域は常に変遷しつづけている。震災後の復興もその変遷史の延長にある。民俗芸能などの「形」を守るだけではなく、過去の暮らしの上にどんな地域をつくるのかが課題となる。

能登のキリコ祭りも。宝立や寺家は戦後になって巨大キリコをつくった。逆に電気の導入で、輪島などでは電線より低いキリコに変化した

漁師町の糠漬けなどの食文化、海士町の注連縄を玄関につける習慣などは「文化財」とは意識されていない。それを文化財と認識させるには「研究」と「展示」が必要になる。そのためには学芸員のいる博物館・資料館が必要なのではないか

□久保田裕道

震災後、獅子頭を作り直した伝承団体のなかには「せっかく作ってもらったけど、もう維持できない」というところもある。

でも、伝承者と行政、支援団体、研究者、愛好者をつなぐネットワークを構築することで、災害時のみならず、過疎化や少子高齢化による無形文化遺産の消滅リスクにも対応できる可能性が出てくる。

ベトナムの伝統的な家屋のなかには、洪水の際に水に浮かぶものがある。それらに着目し、民俗知識に根ざした家づくりも研究されている。大災害を経験した日本こそ、世界に「無形文化遺産の防災」を発信していきたい。

「文化遺産をいかに守るか」ではなく、「文化遺産で地域をいかに守るのか」が課題だ。

能登半島地震で災害に強かったのは、百姓文化が生きる地域と、自主・自立の気風のある漁師町だった。そこには下支えになる独自の民俗芸能や祭り生業があった

□俵木悟

地域社会を母体に伝承されてきた民俗芸能だが、「地域社会」を自明視するのは危うい。復興ではコミュニティの結束が強調されるが、現実には震災で解体されたコミュニティが少なくない。そうした状況下で、関係性をどう再編成するのか跡づけることが必要だ。

祭りや芸能の復興は、基盤となる社会関係や物資、演じる場など、当たり前だったものの「ありがたさ」を再発見し、新たな文脈につくりなおすことを意味する。復興とは、日常化した生活文化を再構築する創造的な過程である。

能登でも震災と豪雨で消えた集落がある。それをどう再編するか追跡する。いくつもの集落が消えた南志見地区のお寺の取り組みからその一端が見えてくるかもしれない。「復興」は創造である、という位置づけ、心構えが必要なのだろう

□高倉浩樹

福島原発事故で双葉町は住民が散り散りになった。流れ山踊り復活への活動によって、様々な場所に住む住民が再会し語りあう場となった。

民俗芸能は、社会的統合性、地域社会のアイデンティティ、回帰的な時間をもち、他地域では代替不能な文化資源だ。地域社会の歴史文化的構造を継承しながら、新しい社会的つながりもつくりうる。行政主導の村おこしイベントとはちがって、地域住民自らが伝承する意識をもっている。大切なのは、民俗芸能が不変の伝統文化なのではなく、住民自身によってかえられてきた伝統だと認識することだ。

行政の補助金だよりの村おこしイベントと伝統的な祭りとの根本的なちがいは、住民の自主性と自らの力で実施する意思の有無だ。宝立の七夕祭りの主催者が「うちらは行政からカネなんてもらわんでやっとるわ」と胸を張っていた。補助金頼みのイベントはカネが途切れれば消える。珠洲の巨大提灯はその典型だった。

□川島秀一

1792年の普賢岳の噴火により島原の眉山が有明海に崩落し、津波が生じた。対岸の肥後国でも5000人近くの死者が出た。天草の人たちは打ちよせられた死者を「寄り人様」としてまつった。

天草上島の小島子で毎年「寄り人様」を祀っていた人びとは、1991年の噴火の際、津波を心配した。江戸時代の津波のあった4月1日(旧暦)は「津波節句」と呼んで、地区の人たちが集い楽しむ行事だった。天草の各地で4月1日を亡き人の供養を兼ねた行楽の日としていた。そうやって災害の記憶を受け継いでいた。

大阪市浪速区幸町の木津川にかかる大正橋の東詰には、1854年の南海地震津波による死者の供養碑がある。「大地震両川(木津川と安治川)津浪記」が刻まれ……地元ではこの碑のことを「お地蔵さん」と呼び、毎年8月24日には地蔵盆が催される。碑文の末尾には「願くハ心あらん人年々文字よミ安きやう墨を入給ふへし」と記され、地蔵盆前に、幸町3丁目の近所の人たちが碑文に墨を入れる行事がある。

大正橋の対岸にある尻無川にかかる岩崎橋には現代の怪異譚がある。1990年代の後半、大阪ドームなどの開発工事で、建設工事従事者が毎晩岩崎橋を通るとき、大勢の白い着物を着た人たちがぞろぞろと川から上がってくるところを何人もの人が目撃した。その恐怖のために仕事をやめる人が続出した。岩崎橋を付け替えるときに寺の住職に拝んでもらったところ、なくなった。

死者を祀ることで、災害の記憶が伝えられる以上、こうした伝承も大切にしなければならない。

いわき市の中之作にある真福寺の墓地には、墓地群の頂上に、海難事故で亡くなった者の供養として船主が立てた五輪の塔とともに、漂流死体を祀った「浮流白骨聖霊」と刻まれた墓が2基祀られている。災害死者のなかでも無縁の霊は「祟る霊」とされる。その供養を通して、災害記憶を伝承していた。

昔の災害では亡くなった家族を「口寄せ」によって呼び出した。2011年は、「口寄せ」をする巫女が激減していた。そのような時代に「災害死者」をどのように供養をするのか。震災後、「怪奇現象」「霊体験」の語りが顕著に増えたのは、自らが宗教的職能者のかわりになって、自身と死者の思いを表現しなければならなかったからだろう。

□セバスチャン・ペンマレン・ボレー

記念碑は、災害の地を記念するもっとも一般的な方法である。

名取市閑上は人口のⅠ割を超える753人が亡くなった。

閑上中学校の慰霊碑は、「追悼の集い」を開き、大震災の物語や教訓をつたえる重要な場となっている。記念碑に加え、NGOが「閖上の記憶」という遺族会事務室として使われる「津波祈念資料館」をたてた。

災害後、閖上のコミュニティは分断され弱体化した。5年間で月面のような荒涼とした風景となった。そんななか記念碑は、生存者と土地とのつながりを保存し、生存者や訪問者がたがいにつながる関係性をつくる場にもなっている。記念碑は、災害後の状態を残す唯一のものであり、「当時」の証明なのである。

能登はまだ記念碑はない。崩壊した珠洲の「キャバレー」は解体してしまった。見附島や窓岩などは残り、あるいはジオパークになるだろうが、町やムラの破壊の跡はどうやって残すのだろうか。

□福田雄 記念行事

記念式典は形式的であるがゆえに数十年にわたって反復可能なのであり、形式性と遂行性こそが「社会の記憶」に連続性と持続性を与えるのだという。

インドネシア・アチェでは2004年12月26日の津波で20万人以上が犠牲になった。

イスラム教学の中心地だったアチェは敬虔なムスリムが多い。アチェ人にとって「敬虔さ」の自己認識は、オランダへの抵抗運動や大戦後の独立戦争、インドネシアからの分離独立を求めた内戦などの闘争を下支えするものだった。

アチェの人々は「神がすべてのものごとを意味あるものとして計画されている」「神は祝福を与える前に困難を与えることがある」ととらえ、津波は神からの試練だが、それを乗り越えたからこそ長くつづいた内戦から救われた(津波の翌年に和平条約)、と考える。

アチェの記念式典は、死者にとっては来世の救いを約束し、生者にとっては、救いに近づくための信仰を新たにする場であり、神との関係をとりむすぶ行事だ。

一方、5800人が犠牲になった石巻市の慰霊祭・追悼式は、生き残った生者と死者との関係をむび、災禍からの救いを約束するという意味をもつ。

2007年の能登地震の唯一の犠牲者が、輪島市街の寿司屋の奧さんだった。毎年3月の地震発生日には、寿司屋さんの思いを取材していた。2024年元日後、テレビか新聞に「これでもう妻のことは忘れられるんでしょうね」とおやじさんが語っていた。「忘れられる」というのはおそろしい。500人以上の犠牲者が出た2024年の地震も忘れられつつある。記念行事や碑は想像以上に大切なのだろう。