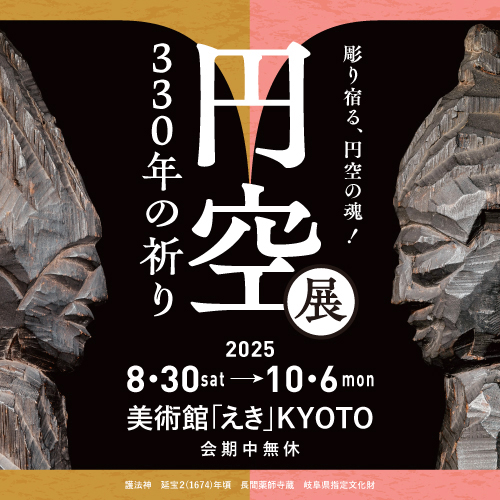

円空展は2022年に大阪で見た[https://bohemian.r-lab.info/?p=1320]。今回は8月30日、京都駅の美術館で開かれた「円空展 330年の祈り」を訪ねた。前回意識しなかった「お味噌のにおいのする」像の魅力が見えてきた。

円空(1632〜1695)は美濃に生まれ、32歳から仏像を彫りはじめる。はじめのころ1670年前後は一般的な端正な仏像が多い。大峰山の厳しい修行を経て43歳頃から円空独特の抽象的な造形があらわれる。若いころ写実的な絵を描いていたピカソが次第に抽象化していく変化に似ている。

秋葉神や、頭は老人で体は蛇の宇賀神などの神像がおもしろい。宇賀神は日本独特の穀物の神らしい。青面金剛像は、6本の腕をもち、足下に3頭の猿をあしらった一般的な形だけでなく、足元に僧侶と尼僧を刻み、2本の腕しかない像も彫った。

荒子観音寺で1972年に見つかった千面菩薩は、1024体の小さな観音像がひとつの箱に封印されていた。木片に顔を彫っただけの観音像は数分で彫りあげたのだろう。

高さ180センチの十一面観音像の裏には「四日木切、五日加持、六日作、七日開眼」と記されている。伐採から開眼まで4日間、彫るのはわずか1日だったのだ。

本来、観音の顔はやさしく、不動明王は怒りの表情だ。だが円空は、不動明王の顔をした十一面観音もつくった。ギャップが楽しい。一像多機能の像である可能性もあるという。

円空は軽くて彫りやすいヒノキを使うことが多い。当時は建築材にヒノキが多様されていたから、その端材を活用することも多かった。一方、木喰上人は、ケヤキやイチョウなど重くて堅い財を好んだ。そういう材を使うから繊細な丸を帯びた仏像になるのかもしれない。

東京都現代美術館で2年ほど前、異界を描いたような横尾忠則らの現代アートを見たとき、現代アートの作家は、「そのように」見えているのではないかと思った。彼らは「創造する人」というより、異界や他界のメッセージを受け止める力をもつ人たちなのだ、と感じた。ピカソのゲルニカも、ピカソには「そう見えて」いたのだと。[https://note.com/fujiiman/n/nb79a5ee61c54]

それと同様、捨てられた板切れからでも仏や神を生みだす円空は、あらゆる木のなかに神や仏の姿を見出す能力をもっていたのだろう。

円空は当初は寺社に奉納していたが、後期になると民家や小さな祠などにまつられる像が増える。

だから今年(令和7年)も、民家で「仏壇じまい」をする際に円空仏が発見された。

「お味噌のにおいのする仏像」は今もまだ生きているようだ。