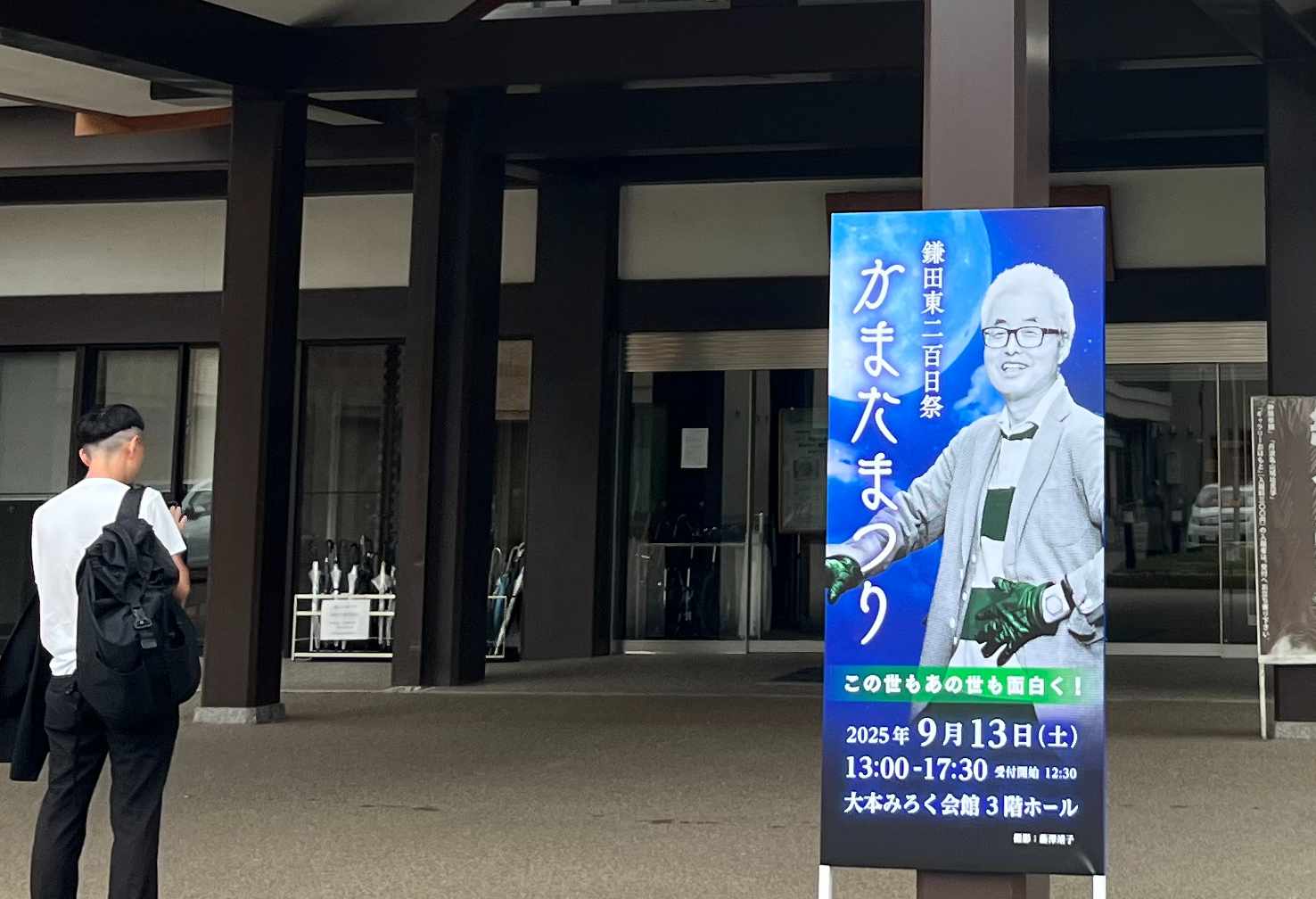

5月30日に亡くなった鎌田東二先生の死後100日の「かまたまつり」が大本教の本部で開かれた。

最初は、おごそかな式典で、葬儀委員長はサンレー社長の佐久間庸和(つねかず)さん。一条真也のペンネームで作家活動もしており、鎌田さんの「魂の義兄弟」という。

友人代表は島薗進さん。正統派の宗教学者なのに「出雲系が私と鎌田さんを結びつけている」というのが意外だった。

鎌田さんは天河神社に44年間足を運び、朽ちかけていた神社の再建に協力してきた。名誉宮司の柿坂神酒此祐さんは「日本1の大神宮をつくってやる」と決意して、今もみずからユンボに乗って作業している。

陶芸家の近藤高弘さんは鎌田さんとともに、大島・三原山の復興イベントで、噴火口に穴をつくって「野焼き」をした。天河神社の「野焼講」は20年間つづいた。

鎌田さんは1975年に出雲大社と綾部の大本のみろく殿に参拝して「出雲の神々の系譜、国つ神の神々の系譜の神道を研究していきます」と誓いを立てた。1995年には、「私のスサノオ研究をついでくれるのは鎌田くんだ」という上田正昭さんの推薦で、「宮沢賢治と柳宗悦と出口王仁三郎」をテーマに大本で講演した。出雲系の神々は、迫害された痛みを知っているから、虐げられた人にわが身を捧げる慈悲の心がある。「出雲魂」を今の世に広めたいと、という内容だった。

鎌田さんは役行者ならぬ「縁行者」と自称していた。老若男女を問わず次々と巨大な鎌田台風のなかに巻き込み、縁をつむぎつづけた。

一松造園の佐野さんは、禅寺で修行し、四国遍路やスペインの巡礼もしてきた。「工場跡を(災害学の)学びの場に使わせて」と鎌田さんが依頼した。「来年度からは工場跡を鎌田道場にしていきたい」と言った。

文化人類学者の上田紀行さんは「神仏に救いをもとめる人は多いけど、鎌田さんは神さま仏さまを救いたかった。そういう自由の人だから、この世とあの世も越境するのでは」と評した。

鎌田さんの変人ぶりも楽しい。

長男の龍明さんによると、家で法螺貝や岩笛、楽器をかきならし、PTAの会合で法螺貝を吹き、高校受験のときは駅までついてきて法螺貝を吹いた。

「まつり」の最大のテーマは「むちゃぶり」だった。

3月の「災害学」の合宿では、鎌田さんの思うがままに予定を変更し、計画が予定どおり進むことはなかった。参加者はいきなり山道にほうりだされて、真っ暗になるまで歩かされた。でも災害というのは予期せずに襲うものだ。「鎌田先生のむちゃぶりや突然の予定変更は、災害への対応力を養う意味があったのかも」と受講生はふりかえった。みんな笑ったけど、もしかしたらそういう意図があったのかもしれない。

亡くなる直前までむちゃぶりはつづく。

3月、「2週間聖地巡礼に行きたい」と言いだした。主治医が反対し周囲もやめるように説得するが聞かない。4月、弟子であり医師である三澤史明さんと巨石ハンターの須田群司さんとともに山形に飛んだ。まったく食事ができない状態だったはずが、初日からステーキを完食する。2日目、体調が悪化したから帰る準備をしたが「ぜったい帰らない」と言い張った。その後、良寛さんの出雲崎や富山を経て能登の真脇遺跡や気多大社をめぐり、京都の自宅に帰り着いた。

「終末期の患者の姿を君に見せたい。きみには最強の臨床実習だ」と三澤さんに語っていた。無事に帰れたから最高の学びの場になったが、「途中で亡くなったらトラウマになっていたのでは。私なら引き受けない」とほかの医師たちは話していた。

大型ハリケーンのような人だったんだなぁ。もうこんな人は現れないだろうなぁと思った。

「かまたまつり」の最後は、北島三郎の「祭」だったのも、鎌田先生らしかった。