■文春新書250909

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」につづく一節は「世の中にある、人と栖と、またかくのごとし」だ。鴨長明は人生とともに「すみか」にも無常を見だしていた。筆者は「方丈記」を建築の書として読み解いていく。

長明は1153ごろに生まれる。3年後には保元の乱、さらに3年後に平治の乱が起き、30代はじめの1185年に平家は滅亡する。激動の時代のまっただなかを生きた。

長明の父・長継は賀茂御祖神社(下鴨神社)の正禰冝惣官だったが、長明はなぜか生家ではなく、父方の祖母の家に暮らす。だが30代になって祖母の家にもいられなくなる。「祖母の家との縁も切れてしまい、おちぶれてしまった。……立ち退かざるを得なくなって、30歳あまりで自ら庵を結んだ」と記す。家の大きさは10分の1になった。

和歌・管弦の才能を磨いた長明は、和歌が勅撰集の千載和歌集に選ばれ、四十代後半になると、後鳥羽院に抜擢され、勅撰和歌集(新古今)の編纂にもたずさわる。

だが50歳前後だった1203年春、いきなり出家してしまう。

後鳥羽院は長明を河合神社(下鴨神社の摂社)の禰冝にしようと考えた。長明の父・長継は、河合神社の禰冝を経て下鴨社の禰冝となっていたから、長明は涙を流して喜んだ。だがこの人事は、自分の長男を河合神社の禰冝にするつもりだった鴨祐兼に阻まれた。下鴨神社へもどる可能性が断たれ、長明は絶望した。

「すべて、あられぬ世を念じ過しつつ、心を悩ませる事、三十余年なり。その間、をりをりのたがひめに、おのづから、短き運をさとりぬ……」(不都合なことだらけの世を耐え忍びつつ、30余年も心を悩ませてきたが、折につけ、自分に運がないことを悟った……)

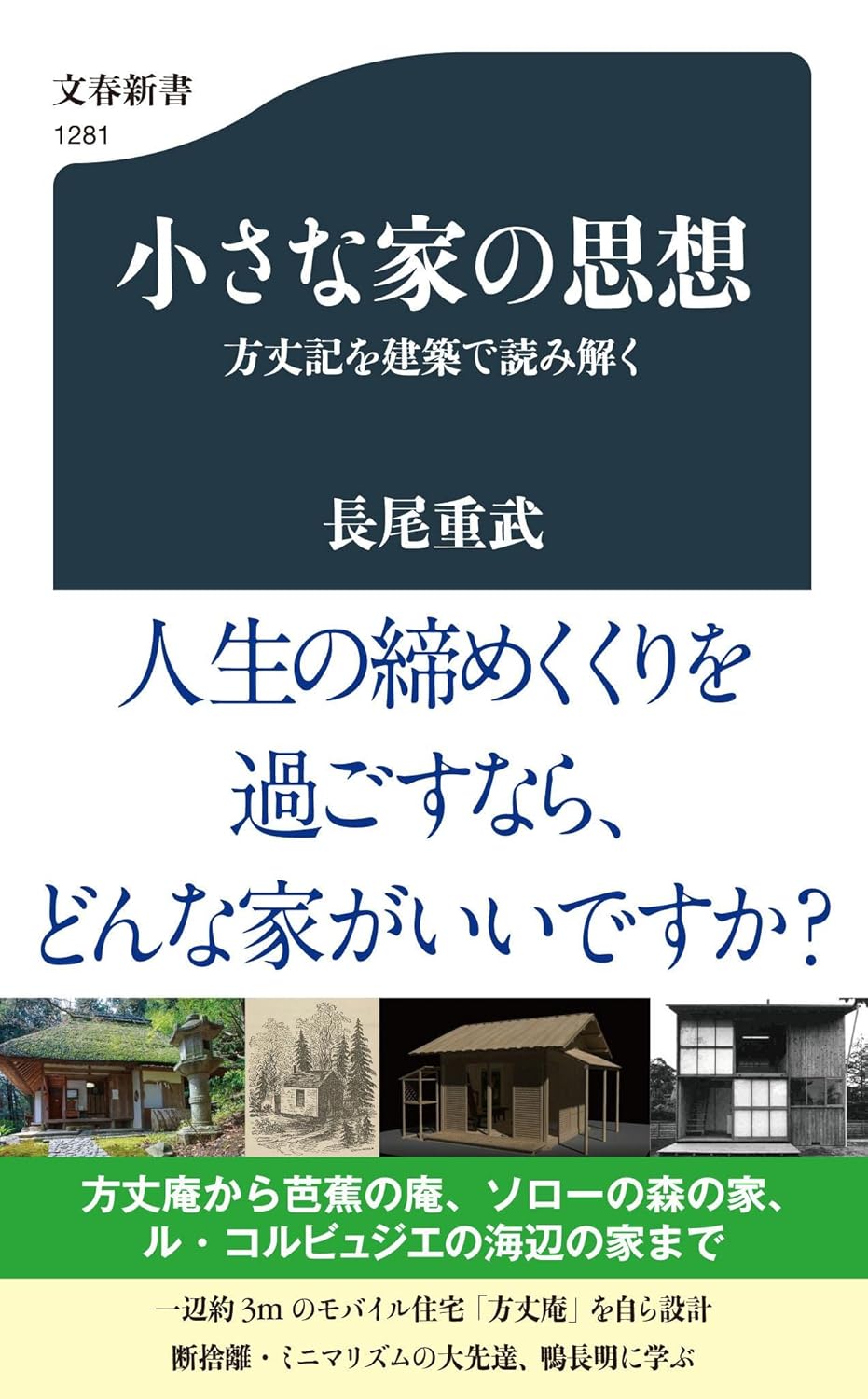

長明が最初に隠棲先とした大原は当時、隠れすむ僧侶、修行者たちのたまり場だった。長明はそうした仏教者ネットワークのなかで暮らし、「最期を迎える家」である「方丈庵」をつくりあげた。大原に5年間すんだあと、伏見の日野の山中にこの庵を移築した。

方丈庵はその場所がいやになったらすぐに移れるよう、簡単に解体して車2台で運搬できるモバイルハウスだった。

一丈(3メートル)四方、高さ7尺(2メートル)弱で、東に3尺余の庇を出して、火をたけるようにした。南面は竹のスノコをしいた。

5畳ほどしかない屋内の北西(奥)に阿弥陀如来や普賢菩薩の絵をかけた。南西(手前)には竹の吊棚を設けて、和歌・管弦・往生要集などの抜き書きを入れた。かたわらに、組み立て式の琴と琵琶を立てた。東側半分には蕨を敷いて夜の床とした。つまり、東側は生活の場で、西側は仏間と文化空間だった。

庵の外の南には山から水をひく懸樋(樋)をつくり、小さな池をつくった。西は広々と開けていた。そんな土地を選んだのは西方浄土への想いがあったからだと筆者は推測する。

浄土信仰のバイブルのような存在である「往生要集」は比叡山の源信が記した。地獄とこの世の凄惨さと、極楽の甘美な様相を対比して描き、どうすれば極楽往生を遂げられるか論じた。往生要集は、死ぬときは執着から解放されるため簡素な草庵がよいとする。往生要集が理想とする「無常院」はまさに方丈庵だった。

方丈記は前半、25歳から33歳にかけて体験した五大災厄をとりあげ、都の堂宇や屋敷が焼き尽くされる様子を記す。2年にわたる日照りや洪水による飢饉では、地方からの食料供給がとだえ、疫病が重なって多数の死者が出た。長明はこれらは都市災害であると考えた。後半は一転、日野山の「極楽」のような暮らしをつづる。地獄と極楽を対比する構成は「往生要集」と一致している。

ただ「方丈記」の最後では、庵での生活を楽しむことも仏の教えに反すると言う。仏は、なにがあっても執心をなくせと教えるのだから、草庵を愛し、閑寂に執着するのも罪である、と。世を逃れて山林に交わる姿は聖に似ているが、心は濁りに染まっている……と自省する。そのへんが長明という人のおもしろさだ。

地位も名誉も失い、山に隠棲した長明は幸せだったのか

日野に隠棲後、歌論書の「無名抄」、仏教説話集「発心集」、自伝的な「方丈記」をたてつづけに執筆した。また庵に閉じこもっていたわけではなく、石山寺や琵琶湖方面まで散策し、時には鎌倉まで赴き将軍実朝に面会するなど、詩歌、音楽、仏教を軸に幅広い交流の輪をもっていた。

長明は、山中の方丈庵で自分の「死ぬ形」を具体化した。自らの死のイメージを具体化し、人生にとってこれだけは手放せないというものだけを手元に置いた。それによって、憑きものがとれたように生き生きとした日々を送るようになった。

方丈庵は、「再生の家」でもあった、と筆者は位置づける。

「家を建てると、……家のトポスに縛られてしまいます。仕事から解放された人でさえ、案外、その延長線上に暮らしていることが多いようです」という指摘は重い。不動産などをもってしまうと、生き方がそれにしばられてしまう。もっと自由にならなくては……と思わせられた。