本と映画と博物館– category –

-

海路残照<森崎和江>

■朝日新聞出版 20250328 玄界灘につたわる、ほら貝を食べて不老長寿になった海女が津軽に流れていくという伝説からはじまり、若狭や隠岐、越後の寺泊、佐渡の小木…の八百比丘尼の跡をたどる。 人魚の肉を食べて幾百年も生きつづけた八百比丘尼の伝説は... -

復興と文化 常態化する災後差は木のなかで<聖教新聞取材班>

■第三文明社250303 能登の民俗文化が消えてしまうのではないか、どうしたら防げるのかヒントを得られるかと思い、「復興と文化」という名にひかれて購入した。勉強になる内容もあったけど、私の知りたいこととははずれていた。 以下、興味深いところを抜... -

滞在型支援の金田真須美さん講演

■全国防災関係人口ミートアップ250224 支援者には興味がない。被災者からなにをどうしたらよいか、引き出すくらいしかできない。 丹波市の水害では役所からボラセンを立ちあげてくれ、と言われた。 センターの箱物とネットと電話回線、軽トラック2台、... -

草島進一・鶴岡市議のおはなし

■(要約と感想)250220 阪神淡路大震災で、3日間会社を休んでボランティアで米を配布しに行ったが、3日のはずがなぜか3年間になった。 当時の映像では、若いボランティアたちが「長期の有休とって、神戸にきてほしい」「試験なんてやめて大学生は来た... -

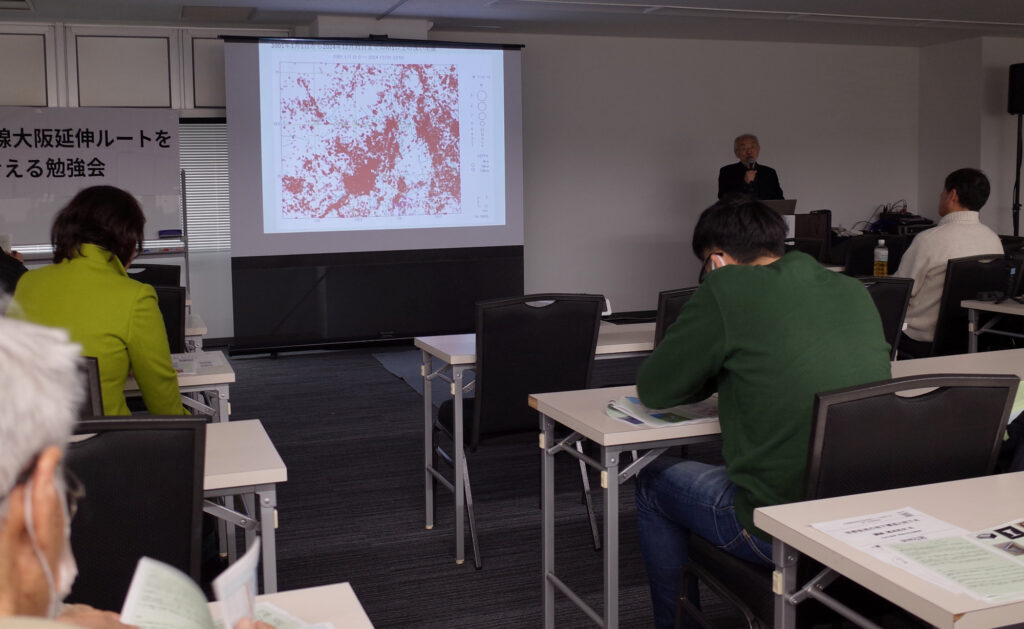

地震のメカニズムと地下水についての尾池和夫さんの講演

■北陸新幹線を考える研究者有志の会 250224 今の京大総長は、医学部出身の官僚タイプでおもしろみのかけらもない人だが、「総長カレー」をつくり、俳人でもある尾池さんは山極寿一さんとならんで、ユニークな言動で知られていた。 その先生が北陸新幹... -

ある光<阪本繁紀>

■和歌山下津漫画制作同好会250223 主人公は歌手をいわき市の女子高生。支えてくれた同級生に恋をして、幼い頃からの親友にさそわれて歌手になるため音楽の専門学校をめざす。 あたりまえの青春を謳歌しながら2011年3月11日に卒業式をむかえる。夕方の校... -

久髙オデッセイの第Ⅱ部「生章」<大重潤一郞監督>

■2502232008年制作比嘉康雄さんは2000年に余命宣告。その遺言として「原郷ニライカナイへ~比嘉康雄の魂」を2001年に完成させた。「比嘉さんにかわって、久高島で映画をつくっていく」と大重監督は2002年から「久髙オデッセイ」の制作をは... -

葬られた王朝-古代出雲の謎を解く <梅原猛>

■新潮文庫 20131112 古事記に描かれた出雲王国は現実にはなかった--筆者はかつてそう書いた。1984年以降、荒神谷遺跡などで大量の銅鐸が見つかり、出雲に巨大な権力があったことが明らかになった。筆者は以前の自説を、神話はすべてフィクションと考... -

能登早春紀行<森崎和江>

■中公文庫250209 海女漁のある村では、女を不浄視して船に乗せないということがほとんどない。女性を不浄視する社会は、死をも穢れとする。森崎は、性も死も切り捨てるのではなく、生命の一部としていつくしもうとした。だから鐘崎の「海女」に興味をおぼ... -

能登半島記(未完): 被災記者が記録した300日の肉声と景色<前口憲幸>

■時事通信出版 250211 北陸中日新聞七尾支局の記者が、被災後の能登で暮らし取材する日々を毎日つづってきた絵日記のようなコラム。 生活者にしか見えない風景や言葉や知恵が立ちあがってくる。 たとえば非常時の備えは、「最優先は飲食ではなく、まし...