東京新聞の女性記者が、阿武隈山地の里山の人々と、稀有な写真家の導きで成長する物語だ。

舞台は福島県の阿武隈山地にある旧都路村(2005年から田村市)。

都路は、全国でも有数のシイタケ原木の産地だった。

「シイタケを栽培するための原木の一大生産地であったのに、放射能による汚染のために、生産ができなくなり、原木シイタケの生産もとまっている」

写真家の本橋成一さんのそんな言葉をきっかけに2018年から筆者は都路にかよいはじめる。

福島第一原発事故の「被害」の取材のつもりだったのだろうが、当初から山の暮らしの豊かさに圧倒される。

都会で生まれ育った筆者は、広葉樹と針葉樹の区別はわかっても、クヌギとコナラを見わけることはできない。当然、シイタケ栽培法など知らない。

シイタケはほだ木に穴を開けて種駒を植えてそだてる「原木シイタケ」と、おが粉や糠でできた培地でそだてる「菌床シイタケ」があり、日本のシイタケの9割は「菌床」が占め、「原木」は1割に満たない。両者は栽培方法だけではなく、味も香りもまったくちがう……。

「都会のおばちゃん」である筆者が阿武隈山地の山の民の暮らしにおどろき、まなぶ。その過程を、「都会のおっさん」読者である私も疑似体験していく。

シイタケの原木生産がはじまるのは1960年代以降というのも意外だった。

その前は、冬場は炭焼きで生計をたてていた。クヌギやコナラを根元から伐採し、木炭を焼く。切り株から脇芽がでて、20年もたつとふたたび伐採できる。そんな暮らしを何百年とつづけてきたが、電気やガスの普及で木炭の需要は激減した。

薪炭林の活用をかんがえたとき、20年に一度、直径10㎝ほどになったら伐採し、萌芽更新をするあり方が、シイタケ原木にぴったりであることがわかった。

都路の山の民は、炭焼きからシイタケ原木へと生業が変化したにもかかわらず、20年を1サイクルとして、一生のうちに2回か3回、おなじ山で「収穫」する仕事を何百年とつづけてきた。

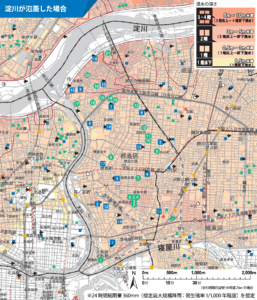

2011年3月の福島第一原発事故はそんな里山の循環生活の基盤を完膚なきまでに破壊した。

フキノトウなどの山菜も、マツタケやコウタケなどの天然のキノコも、清流のカジカも口にできない。放射性セシウムをふくんだ木々は「原木」の4分の1の値段で紙パルプ用に売るしかない。

放射能に汚染された山で子育てはできないと、多くの人がムラをはなれる。原発事故時3000人だった人口は10年で2200人に減った。経済性も後継者も放射能汚染からの回復も見通しがたたない。あと20年もしたら、多くの集落は山にのまれてしまうかもしれない。

きびしい状況だが、都路の人々はあきらめない。

2021年、今ある木々を皆伐して萌芽更新をうながすことにした。樹木にふくまれる放射性セシウムがどれだけ減るか確認し、20年後に「原木」をうみだす里山を再生したいという。

さらにすごいのは2020年に立ちあげた「150年の山づくり」だ。半減期30年のセシウム137は150年たてばほぼ無害になる。まだ見ぬ曾孫の世代に里山の環境と暮らしの知恵をひきつぐプロジェクトだ。

「木を伐るときに、先人はどういう思いでこの木を植えたのかとよく考える。木を植える時には未来のことを考える。木の生長は時間がかかるから、植えた人は完成した姿を見ることはできないけれど、山に携わる人の意志や思いはつながっていくといいな」

クヌギやコナラの伐採周期20年を最小単位とし、100年後の子孫の利益をかんがえて里山を管理してきた山の民の時間感覚は今も生きているのだ。

筆者は、そんな山の民をとおして、現代人が失った時間感覚と知恵をまなんでいく。

本橋成一さんのモノクロ写真、とくに、炭焼窯の真っ暗な穴を中心に据えた作品などは、人の一生をはるかに超越した豊かで長大な時間をうつしだしている。

近世以前の時間感覚を生きる山の民と、世代を超えた生命のつながりを実感する写真家は、筆者にとってかけがえのない師匠だった。

山に生きる 福島・阿武隈 シイタケと原木と芽吹きと<鈴木久美子・本橋成一>

目次