現代アートって、ときにさっぱり理解できないものもある。現代アートの鑑賞方法をまなびたくて、世界有数のコレクションがあるMOMA(ニューヨーク近代美術館)をたずね、10時半のオープンと同時に入館した。30ドル。

展示は2階から6階まであり、6階は特別展、5階は1880〜1940年代で、下におりると年代が新しくなり、2階は「1980年代から今」になっている。

1940年までの古い時代は印象派などで確実に楽しめるから、「1980年代〜今」から見ることにした。

「Home fallout Shelter」は、米政府が提唱した核シェルターを実物大でつくった。滅亡の危機で利用される施設なのに「スナックバー」をそなえる不条理さが不気味だ。

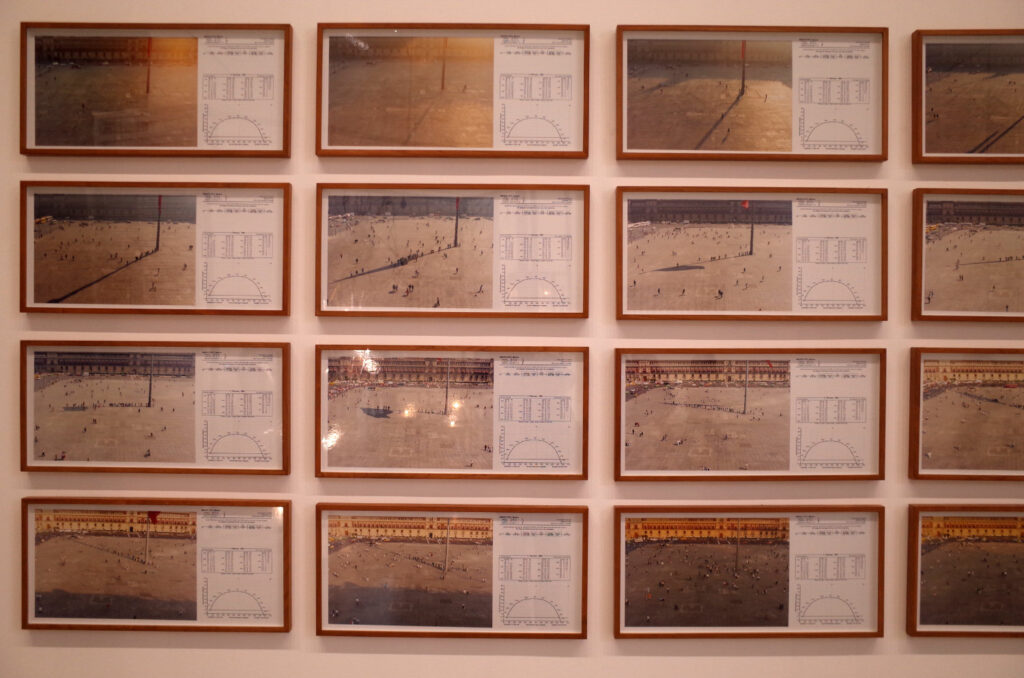

メキシコの広場を日時計にした写真群や、新大陸「発見」500年を民衆側からとらえ、チリのピノチェット独裁政権を批判して、クエッカを踊りながらコカコーラをたたき割る、という作品も。

「希望の家」は、数珠のようなものを無数に吊って三角屋根の寺院のイメージをつくり、基壇の上には「数珠」がとぐろをまいている。周囲を歩くと、数珠の柱のつくる空間がユラユラとゆがんでみえる。タイの医療用の香とスパイスの香りも心地よい。目だけでなく鼻も刺激して、いやしの空間にひきずりこむ。

インドの海辺で木造船を手作りする様子を撮った動画は人間の「手」の力が感動的だ。

コロナ時に考案された、水のない場所で手を洗える可搬型の手洗い器。システムキッチンの原型となった、ドイツのワイマール時代のフランクフルトキッチン。

イタリア人ならだれもが所有するMOKA expressは、大恐慌でエスプレッソを外でのむ余裕がなくなった1933年につくられた。

M&M(マーブルチョコ)は、スペイン内戦時に砂糖をコーティングしたチョコを兵士が食べているのを見て、これなら夏でも溶けずにチョコを楽しめる、と商品化された。

平底になる紙袋、ポストイット(1977)、Tabiブーツ(1990、日本の足袋を参考に)、アーロンチェア(1994)、セルラーフォン、クロックスサンダル、アイボ、ウォークマンなどが紹介されている。1980年代の日本は世界がおどろく斬新な商品をつくりあげていたのだ。

「1950〜70年代」は、公民権運動やベトナム反戦運動などが燃えあがるなか、前衛芸術が花ひらいた。

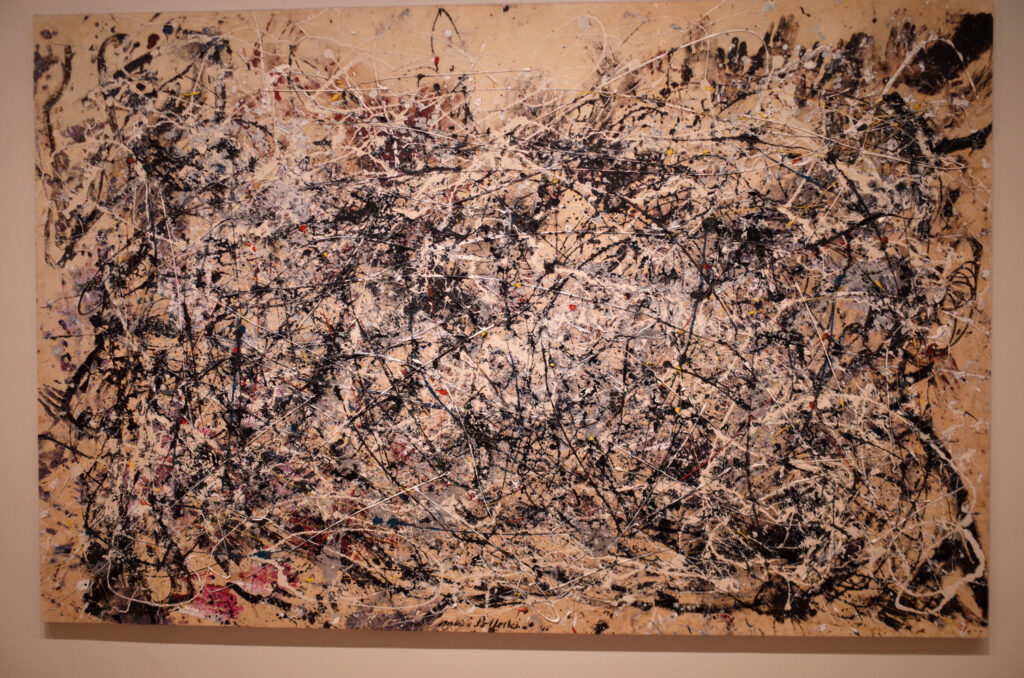

「抽象表現主義」は自由と民主主義、独立のシンボルになっていた。その代表は、Jackson POLLOCK、Mark Rothko、バーネット・ニューマン、ウィレム・デ・クーニングら。どれも知らない

絵筆をつかわず、手足で塗るといった「Acting out」が1950〜60年代にはやった。「Art of assemblage」(寄せ集めのアート)は、日用品などをアート化した。大量生産された製品をつかう「ポップアート」も時代への皮肉なのだろう。

コカコーラをもじったコロンビア人の作品はコカコーラをアメリカ帝国主義のシンボルとして批判する。

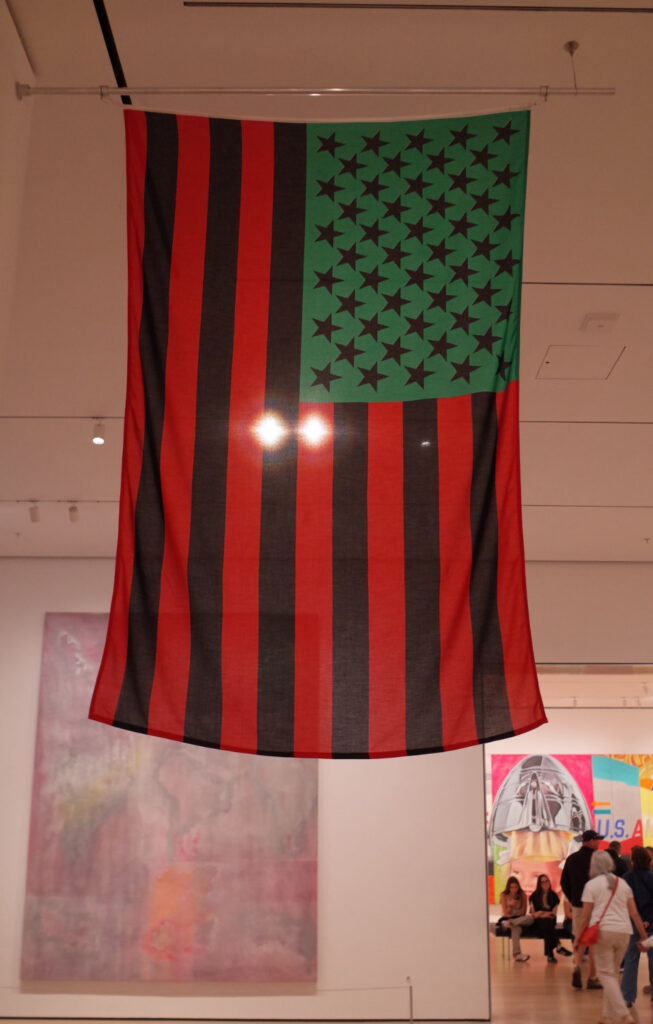

赤黒く染められた星条旗「アフリカンアメリカンフラグ」(1900)は刺激的だ。「国旗」をきずつけるアートは、当時のアメリカ社会の抵抗力をしめしているのだろう。

ベトナムを爆撃したF111をモチーフにした作品も反権力だ。

時代背景をよみながら作品をみると、ちょっとだけ理解できる。アートはアートとして見るべきだ、と批判されるかもしれないけど。

5階は「1880年から1940年代」。

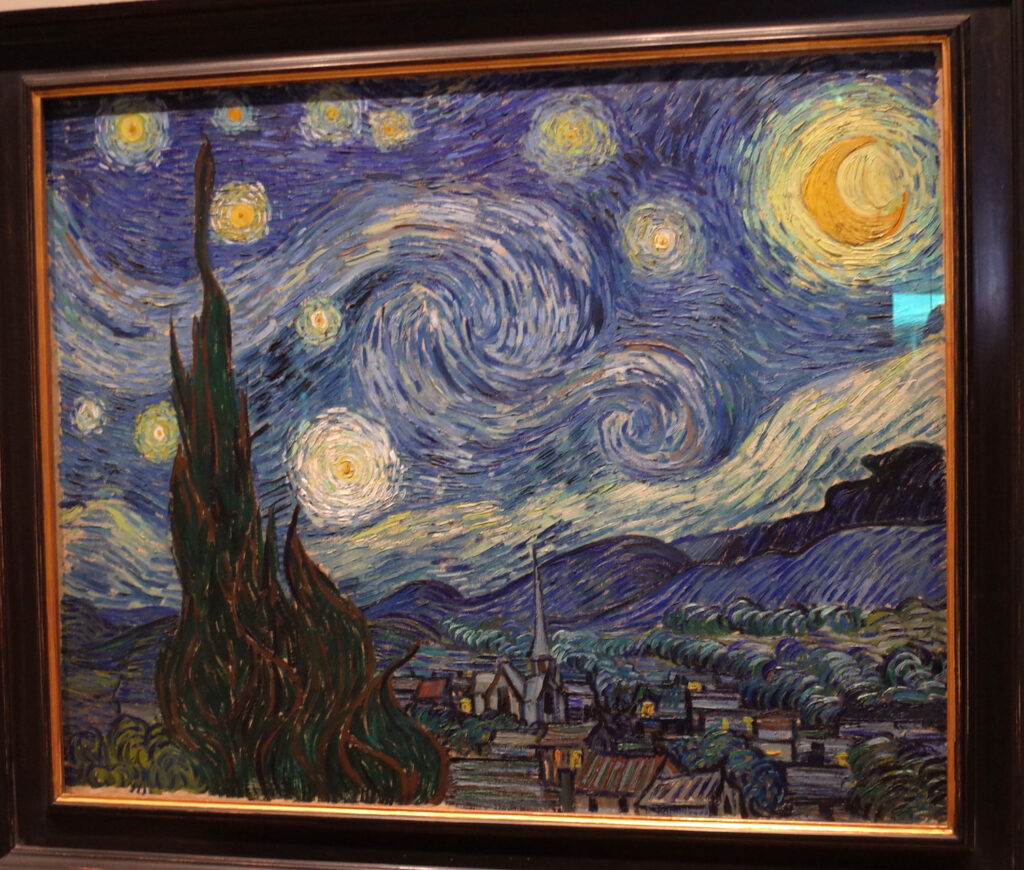

19世紀、フランスの変革時代。ゴッホは、どぎつい色彩でおとぎ話か夢物語のような風景をえがいた。The Starr Night(星月夜) はその典型だ。

アンリ・ルソーの「眠るジプシー女」やゴーギャンの「鍋の餌をたべる子犬」、Paul Signac…

ピカソの「Dmoiselles d’Avignon」(アヴィニョンの娘)、「ギター」

ピカソらのキュービズムの芸術家の多くはフランスを拠点に、1908から18年まで多くの作品をうみだした。

メキシコの巨大壁画で有名なディエゴ・リベラ。

シャガールの「私とムラ」(1911)もこの流れという。

ウィーンでは、ワーグナーらが、アートや音楽、建築などもふくめたのVienne Secssion(離脱)運動を展開した。

乳房をさらけだした妊婦をえがいたクリムトやエゴン・シーレもその一員だった。

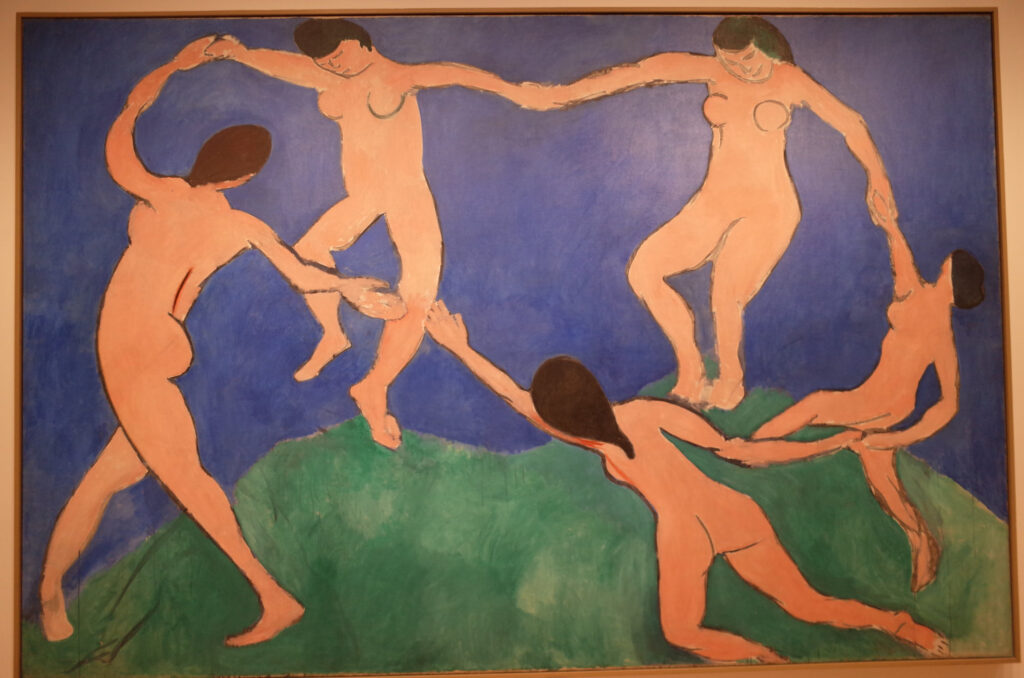

フランスのアンリ・マティスの、絵の具を適当にベタベタはりつけたような風景画(1905)は子どもの絵のようだ。

裸の女が丸くなっておどる「ダンス」(1909)、「ピアノレッスン」(1916)も目をひかれる。

抽象度が高くても、自然をモチーフにするとなんとなくわかる気がする。

ブラジルの画家の「月」は、宇宙的な意志をかんじさせる。

Langston Hughes(ラングストン・ヒューズ)は、詩・小説・戯曲・短編・コラムなどをうみだし、1920〜30年代のハーレム・ルネサンスの中心人物だった。ハーレムに芸術家やインテリがあつまり、新しい黒人文化をうみだしていった。

第一次大戦後のパリでは、復興の気運のなか、ル・コルビジェらが活躍した。彼はパルテノン神殿などのクラシックと自動車などの現代技術の双方を尊重していた。ピカソもまたこの流れのなかにあった。幾何学模様でも「あ、おもろい」と思うとピカソだ。

ドイツのワイマール時代(1919〜33)はすさまじいインフレと混乱つづきだったが、当時の享楽的な絵柄やさまざまな市民のポートレート(August Sander)、Max Beckmanの「ファミリー」などには混沌とした自由がかんじられる。こんな自由な人たちが数年後にはナチスに巻き込まれていくというのが信じがたい。ナチスの権力が強まった1933年には、ベックマンの作品は退廃的であると非難され、美術学校の仕事からも解雇されたという。

シュルレアリストは、フロイトによる「無意識の性欲」などを題材にした。ダリの女性の胸像。

ベルギーのRene Magritte(ルネ・マグリット1898〜)の「The menaced asassin(脅された殺し屋)」女の死体とその周囲の男たちの絵はドキッとさせられる。

Joan Miroの女の足とオウムの立体作品も気味悪い。

「Responding to war」の部屋では、メキシコのJosé Clemente Orozcoの「Dive Bomber and Tank」や、解放後のナチス強制収容所をモチーフにしたピカソの「The charnel House」(遺体安置所)(1944)、日本人が戦争をふりかえってえがいた絵もあった。

6階はJack Whittenの特別展。

黒人で公民権運動に参加し、キング牧師やマルコムXを追悼する作品もつくっている。リング状の筋でつくられた円形の図は。輪島キリモトの「千筋」の皿を思わせる。

黒い三角形の山は富士山かと思ったら9.11をモチーフにした大作だった。たしかに2つの塔がくずれている。

2007年はiPhoneが発売され、オバマが黒人初の大統領になった。新たな時代の到来を、iPhoneの画面のイメージの作品にした。

けっきょく全部見終わっても、わからん作品はわからんままだけど、わからない作品は解説を見る前に自分でタイトルをつけて、その後に解説を読んで「答え合わせ」をすると、けっこう楽しめた。

現代アートの鑑賞法としては邪道なんだろうけど。