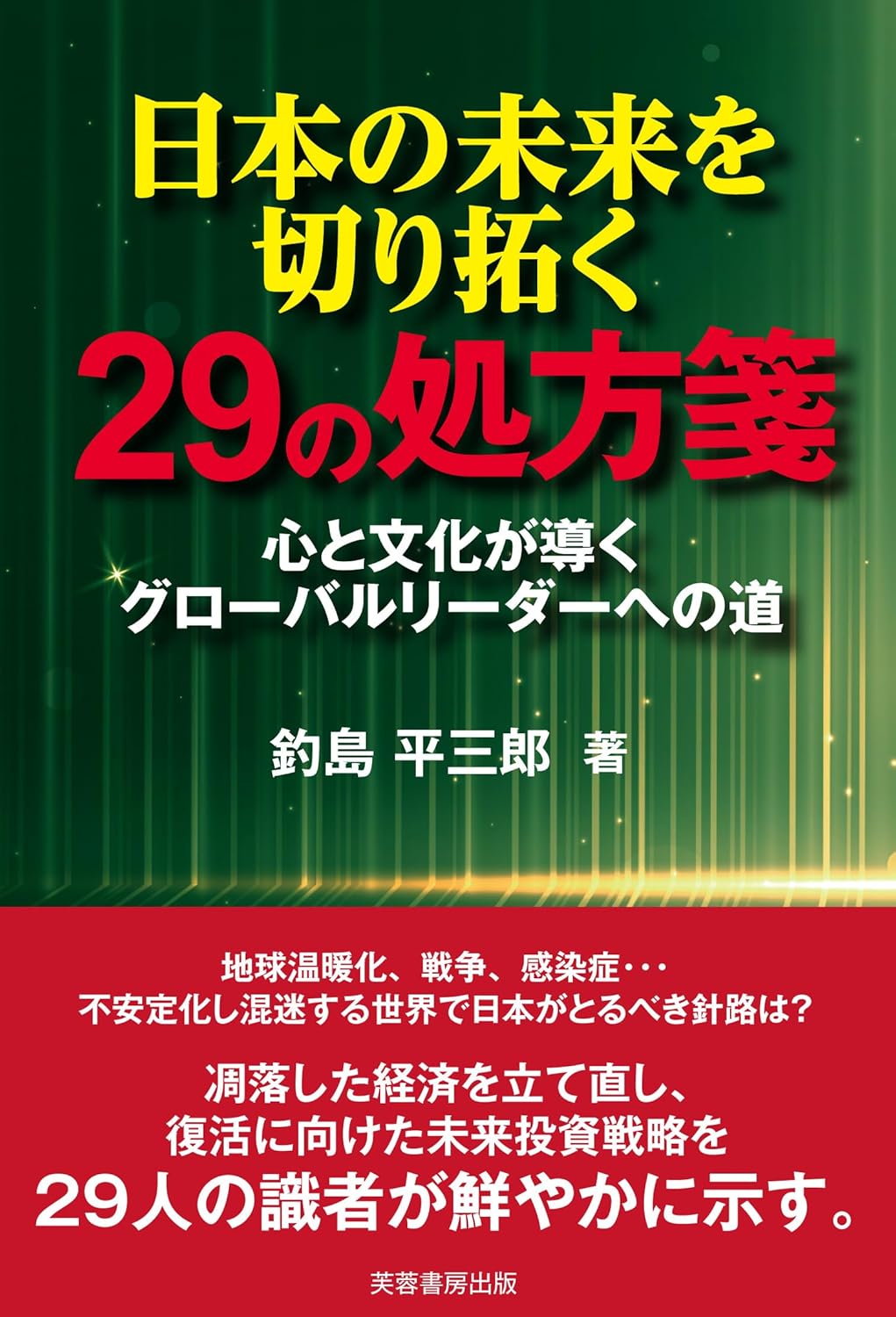

■芙蓉書房出版

経済人である筆者が29人の人にインタビューして、日本の「未来」を考える本。日本の1人あたりの名目GDPは2000年の世界2位から2023年には34位になった。「失われた30年」の理由として、登場人物たちがあげるのは−−

・1990年代後半からの金融危機と不良債権処理の加速の要請が金融機関を「萎縮」「守り」に傾斜させた。贅肉をおとす経営がもてはやされた。

・規制緩和で市場への政府の関与を減らせば、民間が活躍するという思想が広がったが、拡大志向への期待が前提だったのに、現実には「萎縮」と「守り」が蔓延した。

・終身雇用・年功序列賃金制度が見直されるとともに、社員への企業内教育がおこなわれなくなった。

・研究力の低迷。被引用数が上位10の論文数ランキングをみると、1999〜2001は、日本が4位だったが、19〜21では1位中国、2位アメリカ、10位韓国、日本は13位。……

こうした問題があるのに、手をこまねいて現状にあまんじる「ゆでガエル」状態に陥っているという。

「専門知識の陳腐化は早いため、広い一般教養の知識が必要になってきた。生涯を通しての学びが大事で、……学部教育では、知的好奇心をもち、新しいことを学ぶのが苦にならない人間を育てることが重要」と教養軽視への批判は説得力があった。

日本の強みは、EQ=「人間が心のなかで感じる質感」が高いこと。EQの高い人は感情が切れて錯乱した行動をとることがないという。ただその特性をはぐくんできた百姓文化は絶滅の危機に瀕しているのではないか。

また当然だが、「AIへの投資」は登場人物の多くが主張する。日本は出遅れているが、文化が豊富で、アニメや3Dアート、ゲームに強いことが、AI推進の力になりうるという。

だがこの本で一番おもしろかったのは、詩人の里みちこさんの紹介だった。自由自在に言葉をあやつって遊び、哲学や仏教のような深みまで表現してしまう。

「岸のほとりで佇むひとが 対岸いくのに橋がない わたしでよければ わたし舟……」なんてフレーズはふつうの人は浮かばない。

彼女は30年近く毎朝大坂城で午前6時50分から、「詩語り」をしている。筆者はこれに参加している。

漠然と全体を見ていた花に対して、一輪一輪を細部まで感じられるようになり、無機質に見えていた景色に美しさを感じ、ビルや街路樹が生き生きと輝いて見えるようになった、という。

筆者の息子のアメリカの日本食についての論考もトリビアとして興味深かった。

・日本でも海苔は高級品だったが、1950年ごろに近代養殖に成功してから広まり、一般に普及するのは1970年ごろ。

・1980年代はSUSHIは高級店だけだったが、今ははスーパーにならぶようになり、最近は「おむすび」や手巻き寿司がトレンドになってきている。

・1971年にロスの労働組合による半年におよぶ港湾ストが起き、レストランやシェフらは、生き残るためにもできるだけ現地調達可能な食材で寿司をつくるようになった。そのなかでカリフォルニアロールは誕生した。