メトロポリタン美術館へ。すさまじく大規模な美術館が、公立ではなく私立だというのは驚き。

最初のコーナーは、エーゲ海の古代キクラデス(Cycladic)文明。紀元前3000年というから日本は縄文時代だ。出土した像は女性がきわめて多い。ことごとく腕を前でくんでいるのは妊娠を表現しているのだろうか。縄文の土偶と同様、生命のうごめきをかんじる。縄文人は漆の赤やヒスイなどでおしゃれをしていたが、エーゲ海でも、紀元前1400から1200年のガラス製の装身具がみつかっている。

アテネが栄えるのは紀元前6世紀だから弥生時代だ。精巧な絵柄の陶器や、大理石の彫像が増える。写実的な人物の造形はこの時代にもう完成しているようだ。ガラスケースにいれずふれられる近さで本物を見られるのがすごい。

紀元前4世紀にはマケドニアが台頭してアレキサンダー大王が活躍する。

ローマ帝国は紀元前30年頃に誕生し、アフリカのサハラから東はトルコの東やユーフラテス川までを支配する。

この時代の作品はギリシャやヘレニズムを受け継ぎ裸の像が多いが、男性の像の割合が増えてくる。寝ているエロスの像は男性器がある。エロスって女性だと思っていた。

土葬から火葬?が主流になることで、骨壺のようなものが誕生する。

壁画には、門に鬼の首のようなものが門にぶら下がるさまが描かれている。これは本物の生首だったのだろうか。

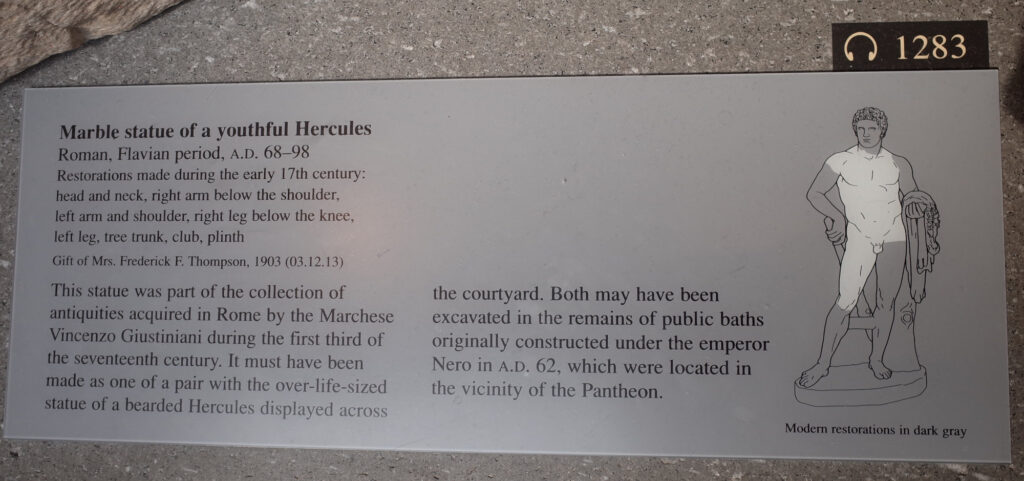

紀元2世紀になるとローマでは公衆浴場がさかんにつくられた。漫画の「テルマエロマエ」の世界だ。おかげで当時のローマ人はきわめて清潔だったという。

ローマの神々はマーキュリーやヘラクレス、ネプチューンのほか、オリエンタルのさまざまな神々(オリエンタルカルト)をうけいれていた。

美術品をとおして、地域の歴史や文化、宗教、葬制などもまなべる仕掛けになっている。美術館のすべてを見たら、きっと世界の歴史が浮き彫りになるのだろう。英語が堪能ならば何日もかけて見学したいなぁ。

ここまでで約3時間弱、キリスト教がローマ帝国の国教となる313年にもたどりつけなかった。全体の10分の1も見ていない。

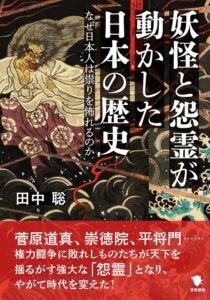

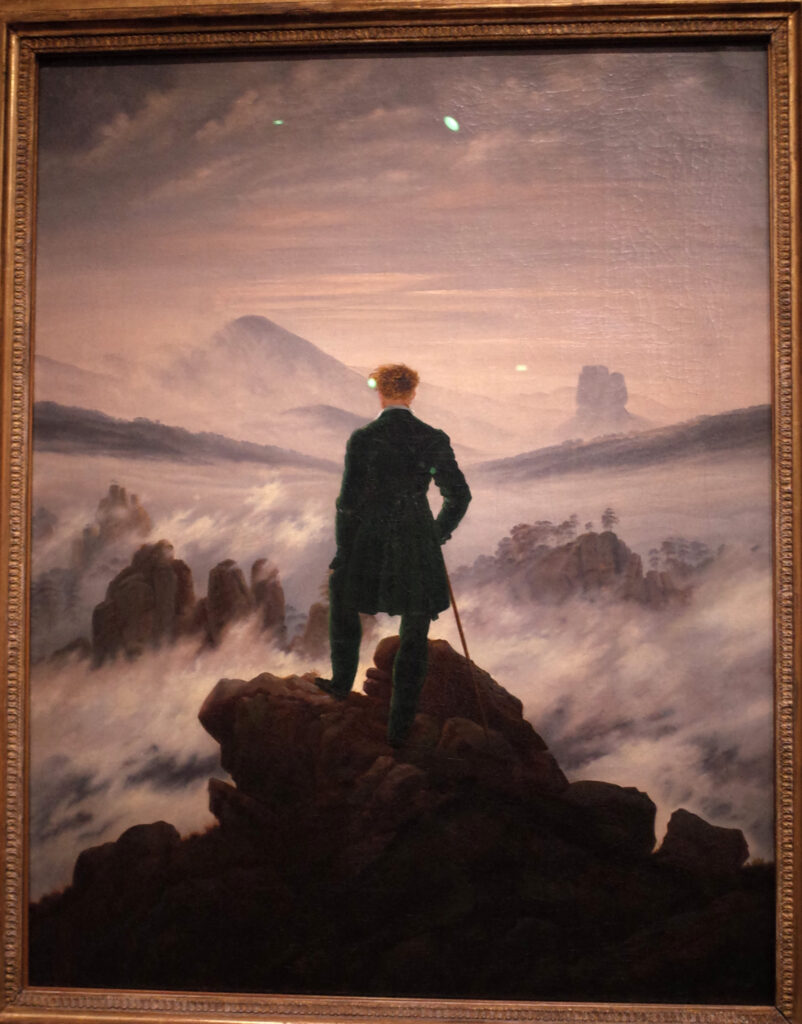

あとは、「ガスパル・ダビッド・フリードリッヒ」の特別展をみる。18世紀末から19世紀前半にかけてドイツで活躍した。

19世紀の画家なのに、古びていない。墨絵のように鉛筆と1,2色だけで風景を表現するのがおもしろい。夕焼けや朝焼けの光の表現がたくみだ。人物は後ろ姿ばかりを描く。絵を観る人間の想像を刺激するからだそうだ。

四季のうつろいを人生のメタファーとしてえがき、ナポレオンの侵略とその撃退という歴史を、森のなかで死に神に魅入られているフランス兵といった絵で表現する。ナショナリストであり、風景画のなかに宗教的な意味もこめていたんだそうだ。

14時すぎ、へとへとになって館をでた。全部みようとしたら10日はかかるのではないか。入館料30ドルも納得。