能登2011〜24– category –

-

仮設住宅は「健康で文化的」? 公費解体で生業の危機も2505

旧輪島駅裏 2024年元日の能登半島地震では被災者は体育館などでの雑魚寝や、遠隔地への2次避難をしいられた。仮設住宅6882戸は11カ月以上の時間をかけて12月に完成した。だが被災者に切望した仮設住宅は、とりわけ輪島市でその狭さが問題に... -

能登デモクラシー<五百旗頭幸男監督>

私は新聞記者として奥能登の4市町を担当していたが、穴水町は話題の少ない、おだやかな町だった。 能登は全体に保守的で、役所がいばっていて、議会はなぁなぁなのだが、珠洲市には原発問題、輪島市では震災がれき問題があったから「野党」が存在した... -

保護中: 能登2011-24 豪雨後の藤平さん

この記事はパスワードで保護されています -

輪島の飲み屋 唯一のショットバー

「被災地に行って迷惑じゃないですか」とよくきかれます。「そういう気づかいのある方たちは遠慮なく訪問して現状を見てください」と答えています。 居酒屋はいくつか再開しているし、寿司屋さんもあります。輪島の魚も少しずつあがりはじめました。最近... -

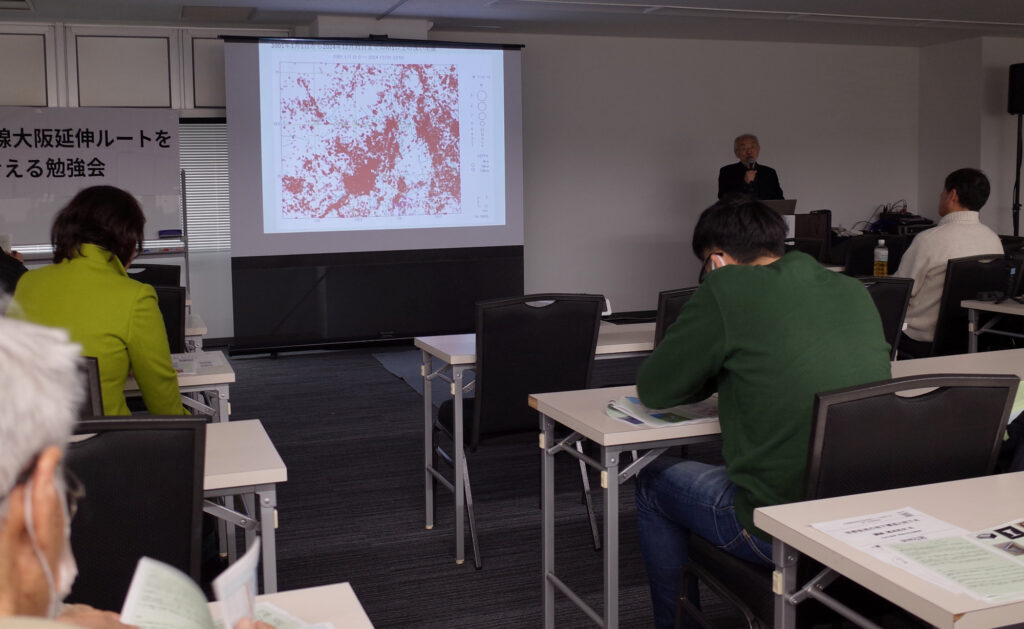

地震のメカニズムと地下水についての尾池和夫さんの講演

■北陸新幹線を考える研究者有志の会 250224 今の京大総長は、医学部出身の官僚タイプでおもしろみのかけらもない人だが、「総長カレー」をつくり、俳人でもある尾池さんは山極寿一さんとならんで、ユニークな言動で知られていた。 その先生が北陸新幹... -

能登半島記(未完): 被災記者が記録した300日の肉声と景色<前口憲幸>

■時事通信出版 250211 北陸中日新聞七尾支局の記者が、被災後の能登で暮らし取材する日々を毎日つづってきた絵日記のようなコラム。 生活者にしか見えない風景や言葉や知恵が立ちあがってくる。 たとえば非常時の備えは、「最優先は飲食ではなく、まし... -

罹災証明も仮設住宅もいらない 目から鱗の防災講演

「能登の今を知るオンライントーク 変わらない? 日本の災害対応」を聴いた。大阪公立大大学院の菅野拓准教授の講演は、災害対応の「常識」をくつがえすものだった。以下、その要約。 避難所での雑魚寝は1930年から変わらない。災害のたびに戦前... -

能登に琵琶湖博物館を

能登には貴重な文化や習俗があるのに、地元の行政はその価値を軽んじている。典型的なあらわれが、輪島市立民俗資料館のとりこわしと6000点の資料の処分(2011年)だった。 「のと里山里海ミュージアム」が2018年に七尾市に開館したけれど... -

能登の民俗文化財の行方 「いま改めて民俗文化財を考える−災害の問題、廃棄の問題」

能登半島地震では、無数の家や蔵、寺院が倒壊し、輪島塗をはじめとした民具や文化財が大量に行き場を失っている。 能登半島には、「民俗資料館」は羽咋市にしかない。奥能登はゼロだ。かつては輪島市立民俗資料館があり、6000点の民具を集めていたが、2... -

つばき茶屋の「でまかせ定食」 珠洲市高屋町

珠洲市高屋町は、2003年に計画凍結となった珠洲原発の予定地で、原発が完成すれば約60軒の集落は消える運命だった。2014年に自転車で訪れると、トンビの甲高い声がひびきわたる浜辺に、「電源立地」をかかれた掲示板がいくつも目にとびこんできた。 ...