本と映画と博物館– category –

-

シン・防災論 「政治の人災」を繰り返さないための完全マニュアル<鈴木哲夫>

■日刊現代(講談社)250201 2011年の東日本大震災は、発生28分後に「緊急」災害対策本部。16年の熊本地震は発生44分後に「非常」災害対策本部を設置した。 能登半島地震では発生から1時間20分たって、もっとも軽い「特定」災害対策本部、4... -

渡辺京二論 隠れた小径を行く<三浦小太郎>

■弦書房250201 渡辺京二の人物論や文学論は、渡辺自身がその人と同調して、なりかわって自分の内側から自分の思想として論じてきた。著者の三浦もまた、渡辺に直接会ったのは数えるほどしかないのに、作品を通じて渡辺になりきって内在的に渡辺の思想を読... -

人は死なない では、どうする? 東大医学部教授と気功の泰斗の対論<矢作直樹・中健次郎>

■マキノ出版 250125 矢作氏の「人は死なない」は、科学の立場から霊魂の可能性を追求していて、抑制のきいた説得力のある本だった。そんな人と、霊魂のようなものを体感している気功家が話しあったらどんな展開になるのだろう? と思って手に取った。 ... -

「不屈の器」

■NHK 250119 輪島を代表する漆器工房「輪島キリモト」の、能登半島地震からの10カ月間を描いたドキュメンタリー。さすがNHKという作品だった。 元日に地震が襲い、桐本さんも5人の職人の家も全壊・全焼……となった。 18日後にようやく電気がくると... -

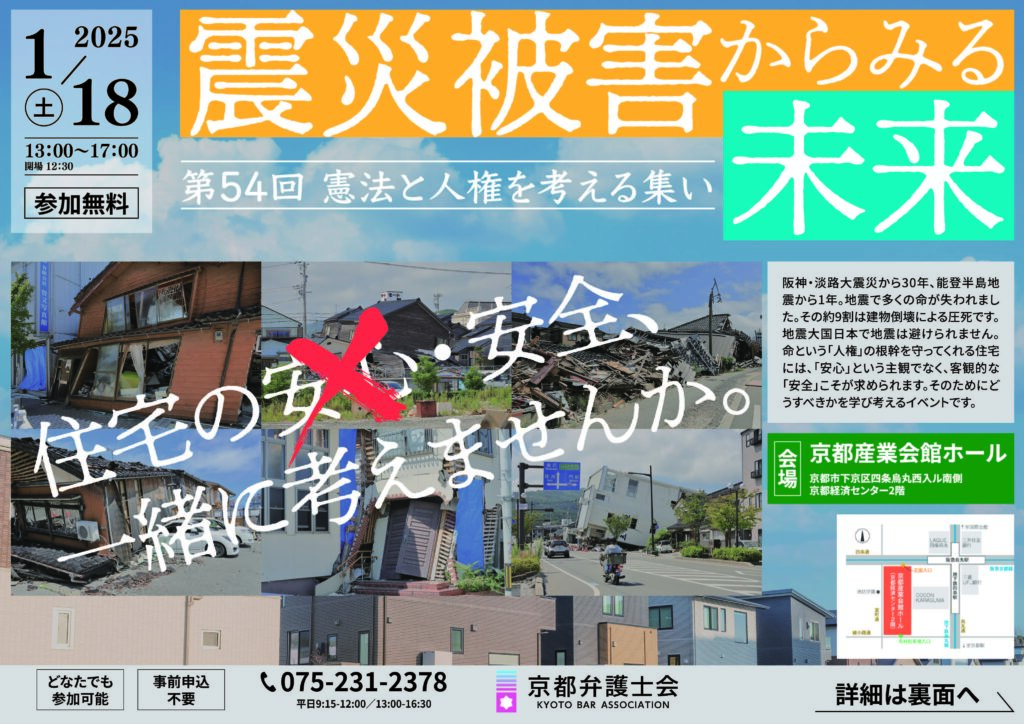

耐震等級3の意味

■「震災被害からみる未来」−京都弁護士会 京都弁護士会のシンポジウムで、「MS.構造設計」佐藤実さんの講演を聞いた。新築の家は「耐震等級3」にしましょう、という内容だ。 阪神大震災から30年たつが木造住宅の被害がつづいている。地震は天災だが... -

心の傷を癒やすということ 安克昌 100分de名著<宮地尚子>

■NHKテキスト250117 阪神大震災のとき、避難所や仮設住宅の住民をささえつづけた精神科医・安克昌さんはそのときの体験を「心の傷を癒やすということ」という本にまとめた。だが数年後、39歳で亡くなった。彼の名前は知っていたが具体的な活動はこの本... -

人は死なない ある臨床医による節理と霊性をめぐる思索<矢作直樹>

■basilico250119 科学の最先端にいる東大の医師が、人間は超越的な摂理によって生かされ、霊魂は永遠であり、そう考えることが倫理や生きがいの基盤になりうる……と論じる。スピリチュアル本ではない。宗教と科学の境界をたどると、霊魂は死なない、と考え... -

超少子・超高齢社会の日本が未来を開く<長谷川敏彦/鎌田東二>

■集英社241231 超少子高齢社会の日本のどこに希望があるのかを、宗教哲学者と医療福祉制度を設計してきた医師が論じる。 長谷川は阪大医学部4回生のとき、心斎橋で「ロックンロール神話考」というミュージカルを見た。演じていた長髪ヒッピー男が鎌田だ... -

小さきものの近代1<渡辺京一>

■弦書房 241226 これまで読んだ著者の作品とくらべると、微に入り細をうがちすぎてわかりにくい部分があるが、江戸時代に生まれた日本人と、明治以降の教育でそだった日本人とは異民族といえるほど文化や習俗が異なることや、尊皇攘夷や維新の評価などが... -

「復興」が奪う地域の未来 東日本大震災・原発事故の検証と提言<山下祐介>

■岩波書店 241225 能登半島地震の復興の問題となにかつながるところがないかと手にとった。 2017年出版した時点で東日本大震災の復興政策は失敗だったと断じている。 本質的な問題は、震災以前からつづいているという。 大店法改正にともなう郊外...