■創元社251210

大井川に橋も渡船もなかったのは、軍事的配慮といわれている。その根拠として、1626年、新旧将軍の家光と秀忠が上洛した際、家光の弟の駿河大納言・忠長が大井川に浮橋を架けた。これにたいして秀忠は「大井川は街道の難所であり、関所と同様である。東照宮も言ったとおり、ここに橋を架けることは、世間の人に簡単に渡れることを知らしめることになる」として、ただちに浮橋を破却させた。この事件は、後に忠長が改易になる一因になったという。

でも本当に「防衛」が理由だったのか? 土木技術や経済などの客観的データをもとに筆者は通説を否定していく。

まず、東海道筋には川幅50メートルを越える川が30ほどあるが、20カ所ほどに橋が架けられていた。防衛を優先するなら、橋を極力少なくするはずだ。

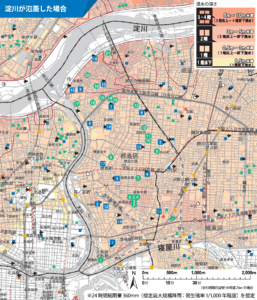

天竜川や多摩川、相模川のように常時水深が深い川や、箱根関のように地形的に通行箇所が限定される場所なら防御的効果は高いが、 季節によってはどの場所でも簡単に渡れた大井川下流部に防衛線を設定することは合理的ではない。

架橋技術の問題もある。三河の矢作橋は全国一の橋として有名だったが、しばしば洪水の被害をうけ、江戸時代に9回架けかえされ、10数回の補修工事があった。

大井川は、流量変動が激しく、大雨が降ると一気に大量の水が流れ、晴天がつづくとほとんど流れない。1000メートルを越える川幅だが、普段は幾筋かの細い流れしかなかった。船渡しより徒渉しが合理的な側面があった。

川越しは当初は、近隣の人たちが旅人に相対で料金をふっかけていたが、1680年、5代将軍・綱吉が就任したころから幕府の中央集権化が進んだ。川越し人足が相対で渡賃を決めないように、川札という切符を売る制度をつくり、川役人を常駐させて監視させた。川越しの料金は、水嵩によって決められた。万一の事故に備えて現場では水練の侍川越しが下流側に配置され、救助に駆けつけられるようにしていた。

島田側、金谷側のそれぞれに400〜500人にもなる川越し人足は10軒ほどの「番宿」に待機した。人足の組織は、少年や高齢者をもふくむ地域相互扶助的な組織で、家族を含めると3000〜4000人が生活の糧を得ていた。当時の日本では例を見ない規模の一大産業だった。

路銀に困っている人、相撲取り、巡礼、貧しい旅芸人が対象の「棒渡し」という無賃の川越しもあった。4,5人を長い杉丸太にすがりつかせて、両側を2人の侍川越しが支えて歩いて渡した。

水深が4尺5寸(1.36メートル)になると、一般人の川越しは中止された。毎年1,2回は10日ほど連続で「川留め」になった。

長い川留め後は大混雑となる。とくに参勤交代の大名が複数到着すると大変だった。老中から道中奉行に、大名は1日3人以上は落ち合わないように旅行すべきであるといった「渡書」が出された。

「東海道中膝栗毛」の弥次喜多は公定価格の480文で2人乗りの連台に乗った。1人240文という額は、東海道筋のそこそこの旅籠に、2食付きで1泊できる値段に相当した。安い旅籠に団体で泊まれば150文くらいが相場だった。茶屋で団子を食べ、少量の酒を飲んで約50文だったから、240文という川越し賃はかなり高かった。

川越し人足は、江戸後期になると700人、幕末には1300人を超えた。平均すると1人1日当たり百数十文の収入があった。これだけの人数にこれほどの現金収入を保障できた組織は当時ではほとんどなかった。

東海道筋の船渡しとくらべると、大井川の徒渉しの経営規模は、10〜20倍にも達した。大井川や安倍川の徒渉しの料金は、他の渡河施設にくらべて異常に高かった。

大井川は、川越しだけでなく上下流の通船も禁じられていた。上流の農民は、人力や牛馬より効率のよい船による運送をしばしば求めたが、島田・金谷宿の強い反対で許可されなかった。

ただ東海道から離れたところでは、地元民の利用する渡河地点があった。

幕府は「御法度の脇道へまわってはならない」と「廻り越し」を禁じたが、江戸中期になると伊勢参りなどの庶民が、下流側でわたる例も増えた。

上流には「桶越し」があった。直径は大きなもので8尺(2.4メートル)、小さなものでも5尺(1.5メートル)、深さが3尺(1メートル)ほどのたらいのような形で、上下に2本ずつの横棒がフジ蔓で縛りつけられており、下の横棒は桶が回転するのを防ぎ、上の棒は乗客が握った。大きな桶は10人、小さい桶は5人ほどが乗れ、1人の船頭が操った。公然と旅人を渡していた。大井川では渡船も通船も許可されなかったから、沿岸の農民が日用品のたらいで渡るのなら問題ないと判断したのだろうと、筆者は推測する。桶は村の共有財産で、修繕費などは村のカネでまかなった。

橋の建設費はどの程度だったのか。

豊川の吉田橋の1681年に上部工の大規模補修の際はおよそ3000両。下部工の費用が上部よりかなり高いから、全架けかえ費用は少なくとも1万両になった。大井川に同程度の本格的な橋を架けたとすると、橋長が吉田橋の6〜7倍になるから、6〜7万両に達する。

明治16年に完成した大井川の橋は長さ1255メートル、幅3.6メートルで、総工費3万5000円。江戸中期の価格に換算すると4000〜5000両で、かなり簡易な橋だった。

江戸では350の橋の半数が、幕府が費用を負担して維持する公儀橋だったが、財政が逼迫すると橋の幅も狭く質も低下した。大坂は幕府直轄領で150〜200の橋が架けられていたが、公儀橋は12橋だけで、ほとんどが町人の出費で維持される「町橋」だった。

江戸の東西を結ぶ隅田川の橋の利用者は、1橋あたり1日数万人。それに比べて東海道の渡河点の利用者は、六郷渡しの1日2000〜3000人が最大で、大井川では1日平均数百人だ。費用対効果を考えても橋を架ける意義は低かった。地域の社会や経済も橋を必要とするほど発達していなかった。また、簡易な橋では、渇水期といえども流失の可能性があった。

明治になって状況は激変する。

江戸にむかう新政府の東征軍は大井川への架橋を命じた。川役人らは反対したが叱責された。もはや「東照宮さま」のご威光は通じず、川庄屋らは仮橋を架設した。天皇が通行するたびに架けられ、終わると撤去された。

明治3年、大井川上流部の川根筋の村々から「大井川通船に関する願書」が提出された。島田・金谷両宿は反対したが実現する。

大井川などの徒渉し(かちわたし)は渡船の開業によって一気に崩壊する。明治3年暮れには川越し事業に見切りを付けて転業した人も多く、人足は金谷宿で450人ほどに減っていた。川越しに収入を依存していた人々は生活の糧を絶たれた。大量リストラされた人々は農業に転業する。

萩間村の開墾地は、100戸が入植して農業をはじめたが、数カ月後に残ったのは33戸だった。隣接する牧ノ原には旧幕臣たちが先に入植しており、それとの軋轢も多かった。だが彼らの活躍によって茶の栽培が定着し、茶どころ静岡の名を高めることになった。

大井川の橋は明治9年、川幅の半ばを渡る簡易構造の橋ができたが、すぐに流された。その後、バイレンという打ちこみ機械を利用する工法で、明治16年4月に1255メートル、幅3.6メートルの木橋が完成した。

だが明治22(1899)に東海道本線が全線開通し、道路の利用は減少する。明治29年の洪水でこわれると再架橋は断念された。大井川の木橋は20年で幕を閉じた。

技術的には、大井川の急流が予想よりずっと激しく橋柱を存続させることが難しかった。経済的には、地元に長大橋を維持するだけの経済がそだっていなかった。

その後も、東海道の主要な渡河点では、渡船が存続した。静岡県下の国道1号に鉄橋が架けられるのは、大正末期から昭和初期であり、大井川においても昭和3年(1928)に鉄橋が完成するまで渡船に依存しつづけた。

筆者は大井川に橋ができなかった要因を以下のようにまとめる。

①明治になって新しい杭打ち技術で施工された橋も、しばしば流失しており、従来型の木橋構造では安定した橋は望めなかった。

②1年の2/3は水深が1メートル以下で、容易に川を渡ることができた。川瀬が複数あって船による渡河の効率が悪く、水深が浅すぎて船を通すのに支障になることがあった。

③利用者数からみて、川幅1200〜1300メートルに橋をかけ、維持する投資にみあう便益効果はなかった。

④幕府御用のため、多くの人を確保する必要から、割高な料金を設定した。そのため、まれにみる巨大な組織に成長した。ほかの合理的な渡河手段の提案がなされても、巨大化した川越し組織の権益保護のために拒否された。

徒渉しは、江戸幕府の支配制度の枠組みのなかでのみ生きのこることができた、経済原則に合わない交通手段だった。