ボヘミアンの対立軸

夏がすぎ、秋が深まると「11月祭」にむけての準備がはじまる。

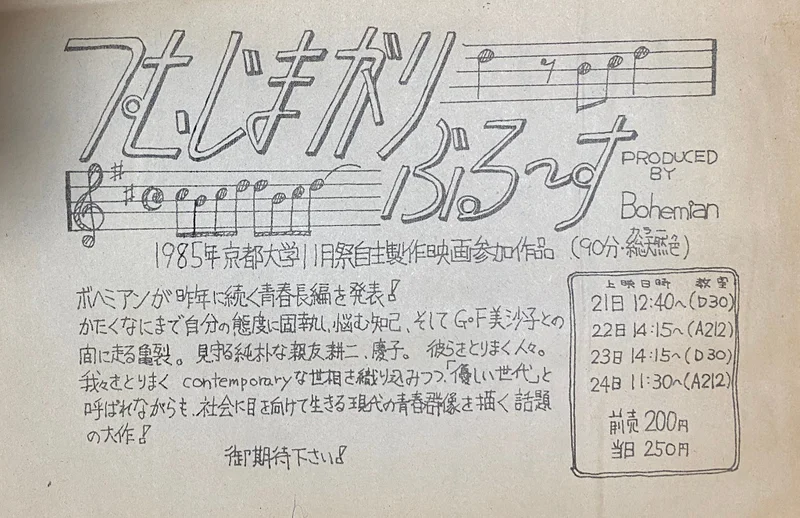

1985年は前年につづいて映画を制作することになった。タイトルは「つむじまがりぶる~す」。

当時人気の高級クーペのトヨタ「ソアラ」(1981年発売)を乗りまわす、いけすかない金持ちのボンボン学生が、やさしくあたたかな仲間とふれあうことで成長していくというベタなヒューマンストーリーだ。

この年にヒットしたハウンドドッグの「ff(フォルテッシモ)」がながれるメイキングスチールをつかったエンドロールが印象的だったが、映画をみた人たちからは「エンドロールだけはよくできている」と評された。撮影につかったソアラは金持ち学生から借用した。

映画制作を開始するにあたって、2班にわかれてシナリオをきそうコンペがもよおされた。

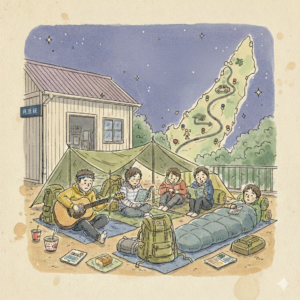

当時のボヘミアンにはふたつの対立軸があった。ひとつはサバイバルで顕在化した、「ハードアウトドア派 vs. お気楽キャンプ派」。

もうひとつが「ヒューマニズム派(人間関係を大切にする人々)vs.エンターテインメント派(楽しむことを至上とする人々)」の対立だ。

2回生の大半と1回生の一部が前者で、1回生の多くが後者だった。この対立が映画のシナリオをめぐって浮き彫りになった。

「つむじまがりぶる~す」は、多数を占める「ヒューマニズム派」が推したが、脚本の質としては、エンターテインメント派のほうがはるかにすぐれていた。質がたかすぎて、素朴な2回生には理解できなかった(あくまで当時の1回生の意見です)。

鴨川はベルリンの壁

タイトルは「イーガー皇帝の逆襲」。

夏のサバイバルで権威を失墜させた「隊長」セージが中心になって、渾身の力でねりあげた。

同志社大のある鴨川の西側はおしゃれなカフェが多く、京大のある鴨川の東側は「餃子の王将」が幅をきかせている。実際、当時の同志社女子大では「鴨川より東はあぶない学生がいるので足をふみいれないように」と指導する先生もいたほどだ。

西側のおしゃれなカフェは値段がたかくてぼくらには敷居がたかかったが、百万遍交差点ちかくの餃子の王将では、皿洗いを30分すれば餃子やチャーハンをたらふくたべさせてもらえた。

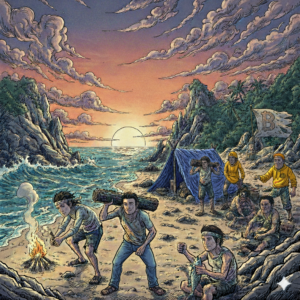

「イーガー皇帝の逆襲」は鴨川の東西のそうした格差に着想をえて、鴨川を「ベルリンの壁」にみたてた。

経済発展する西側を破壊するため、東のイーガー皇帝が宣戦を布告。麾下のホイコーロー将軍やエンザーキー提督らに命じて攻撃を開始する。

戦争によって東西にはなればなれになってしまった恋人たちの悲劇をえがき、最後は「クワイ川マーチ」のメロディーとともに、銃弾の恐怖をのりこえた人々が鴨川を両岸からわたってだきあい、感動のラストをむかえる……はずだった。

ちなみに「イーガーコーテー」とは「餃子1人前」、「エンザーキー」は「鶏の唐揚げ」を意味する「王将」スタッフの用語であり、ホイコーローが「回鍋肉」であるのはいうまでもない。

このシナリオには、西の「大阪王将」と東の「京都王将」のたたかい、というパターンもあり、その結末は、焼餃子が鴨川に水没して水餃子になるというものだった。どちらが最終的に候補作になったのかはおぼえていない。

いずれにせよ隊長セージが総力をあげた「イーガー皇帝の逆襲」は幻となってしまった。

隊長陣営にいたぼくは、相手陣営のシリアスでベタな脚本に興味をおぼえず、無気力なまま、演じるキャストたちにデスクライトをあてるという照明係をこなす日々をおくった。

逮捕された役者のかわりに舞台デビュー

映画がつまらないから、吉田寮の「劇団R」からさそわれて舞台にたつことにした。北村想の「十一人の少年」というシナリオは一読して興味をもてた。

なぜ急におよびがかかったのか当時はわからなかったが、ぼくの演じた役をするはずの男優が成田空港で機動隊とぶつかって逮捕されたためだと、あとできいた。文学部の同級生が「フジーは声がでかいし、警察とは関係ないから」と推薦したらしい。

その後、別役実の「マッチ売りの少女」の舞台にもたたせてもらった。

本来の童話の「マッチ売りの少女」の主人公は貧しく純粋な少女だが、別役の「少女」は、戦後の焼跡でマッチを売り、炎がもえているあいだだけスカートのなかをみせるという淫靡な設定だ。その不気味なストーリーにひかれた。

3作目は「上海バンスキング」という斎藤憐の戯曲の予定だった。昭和初期の上海を舞台にした音楽劇は魅力的だったが、クラリネットを自分で入手しなければならなかった。中古でも数万円もするからとても手がでず、あきらめて劇団から身をひいた。

でも、この2作の演劇の体験が、翌年の「劇団ボヘミアン」結成につながることになった。