マンネリ打破 映画をつぶす

夏のサバイバルとヒッチハイク旅行がおわり、アウトドアの季節は一段落する。9月からは「11月祭」にむけてはしりはじめる。1984年と85年は映画を制作した。ぼくは退屈でたまらなかった。

映画をするか否かの方針をきめる例会でぼくは発言をもとめた。

「前例踏襲のマンネリばかりではつまらん。あたらしいこをせーへんか。おれは演劇を提案したい」

たかだか2年で「マンネリ」もないもんだけど。

提案の理由はこうだ。

映画は撮影まではみんなが参加するが、8ミリフィルムを切り貼りする編集は1人か2人の作業になり、ほかのメンバーは蚊帳の外だ。上映会をひらいても観客は4、5人でもりあがりにかける。

その点、演劇はより多くの人が参加できる。腎臓病でアウトドアに参加できないタケダも高校時代に学芸会で演劇をしていたから活躍できる。練習をつうじて一体感ができて、最後は舞台で拍手をあびて感動できる……。

前年の、吉田寮の劇団での経験があるから説得力があったようだ。

「3年目も映画かな」という雰囲気をくつがえして演劇にきまった。

ギャグ・オリジナル脚本vs.シリアス・既製脚本

次は脚本えらびだ。

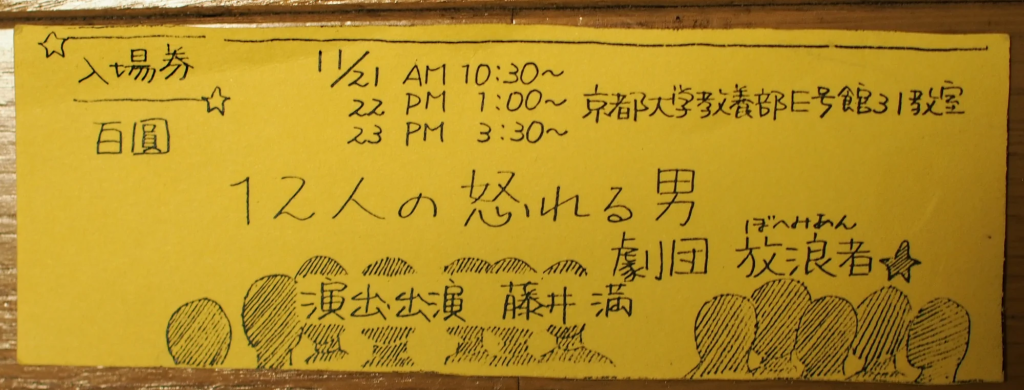

候補はいくつかあがったが、前年敗れた「イーガー皇帝の逆襲」の衣鉢をつぐオリジナルのギャグ系脚本が最有力で、少年裁判の陪審員の議論をえがく「十二人の怒れる男」(アメリカ映画)が対抗馬ともくされた。

「十二人」は東京出身の2回生、ヒョメノが提案した。

ぼくをふくめたその他の2回生の反応はひややかだった。

「優等生的でボヘらしくない。おれらが『正義の物語』をやるって、はずかしないか?」

「偽善者のヒューマンドラマやん」

「既製の脚本じゃクリエイティブちゃうやん」

「陪審員なんて興味ないし」……

ここでヒョメノが、鼻につく東京弁で一席ぶった。

「おれたちみたいなド素人がオリジナル脚本でやったらどうなるか想像したことあるんか? すべったら死ぬほど恥をかくぞ! おまえらは現実というものがみえていない!」

さらにつけたした。

「文字どおりキャストが12人もいるから多くのメンバーが活躍できる。ボヘにぴったりだとおもわんか? もうすこしサークルの現状や課題もかんがえろ!」

ヒョメノの「正論攻め」で、おとなしい1回生は動揺し、投票では当初の予想をくつがえして「十二人」が勝利した。

正論・空ぶかしの東京シティーボーイ

ヒョメノは東京の山の手の出身で、1回生のときはテニスサークルに属していた。だがタケダ宅でボヘミアンのメンバーと交流し、2回生になった4月からボヘミアンに転籍した。

「ヒョメさんって、東京シティーボーイの代表やん。華奢なやさ男がなんでボヘにはいってきたんやろ?」と大阪出身のシノミー(1回生)。

「『そういうかんがえかたはちがうよぉ。どうみてもおかしいじゃん』なんて、女みたいなしゃべりかたで気色悪いわぁ」と愛媛出身のコヤマ。

「そもそもマクドのことを東京人はマックってよぶやろ。サブイボがでるわぁ」と評するヤツもいる。

東京の山の手の「シティーボーイ」は関西では鼻もちならない存在なのだ。

しかし「やさ男」ヒョメノはボヘミアンにはいるとおもいきり肩に力をいれて所信を表明した。

「1回生のときはボヘはおれとはあわないとおもっていたけど、おれも自分の殻をやぶりたい。むちゃくちゃやりたい。とことんやりたい……」

そして、エンジン全開フルスロットルで爆走しはじめた。

あるとき1回生のだれかがおずおずと提案した。

「おれ、できたらこんなイベントをしてみたいんやけど……」

ヒョメノはすかさず、あおる。

「おお、ええこというやんか。すごいやん。そういう前向きな提案がいいんや。みんな、こいつのやる気をみならえよ!」

逆に「そんなしんどいことやりたない」「どうでもええやん」といった後ろ向きの発言がつづくと、語気をつよめてたきつける。

「おまえらパワーねぇぞ! それでもボヘかぁ!」

ヒョメノの過剰ながんばりはナチュラルではなくアジテーションにちかかった。「ボヘミアンとはこうあるべき」という「正論」をふりかざし、自分自身の性格をかえようと必死になっているようにみえた。

「正論」といえばこんなこともあった。

夏休みがおわって9月にひらかれたサバイバルの反省会でのことだ。

サバイバル後の例会で、文学青年でインドア派だけど、自分にも他人にもきびしいカミサカは、サバイバルからの早期撤退組を皮肉をまじえて批判した。

「サバイバルで最後までおらんやつは、きめたこともまもれん人間だ。そんなヤツらは人間としてみとめられない。まっ、ぼくにみとめられなくても、だれも気にしないとおもいますけど」

ヒョメノがつづいた。

「しんどくなった場合は3日目に撤退する選択肢もあり、と事前に議論していたから、2泊したヤツは無罪やろ。でも1泊で撤退したヤツらは有罪や。猛烈な反省をもとめたい」

カミサカとヒョメノ以外はぼくもふくめて「おわったことはどうでもええ」というスタンスだから、ヒョメノの「正論」攻撃は「ハイハイ、いつものことね」とうけながしていた。

ところが演劇では彼の「正論」路線がぴったりはまることになる。

良心的な老紳士の陪審員は北京原人に

「十二人の怒れる男」はこんなストーリーだ。

父親殺しの罪にとわれた少年の裁判で、提出された証拠は少年に圧倒的に不利なものだった。有罪か無罪かの評決は陪審員の全員一致が原則だ。11人は有罪に手をあげたが、陪審員8号だけは無罪を主張する。証拠のうたがわしい点をひとつひとつ8号が指摘することで、ひとりふたりと「無罪」に転じる。最後まで強硬に「有罪」に固執したのが3号だった……。

正義の味方の8号はシモザキ、3号は、風貌からして悪役にぴったりなセージにきまった。ぼくは8号の説得で最初に「無罪」に転じる良心派のおじいさん「9号」になった。監督は「ガーッ」「バーッ」「ダーッ」というオノマトペしかしゃべれない野人ヒグチ(1回生)だ。

総じて、元気な2回生がおいしい役を独占し、1回生は端役か裏方にまわった。

脚本の読みあわせがおわると、毎晩大学の教室で練習する。まずは発声練習だ。

「あえいうえおあお かけきくけこかこ……」

五十音を発声することで表情筋がほぐれ、正しい発音ができるようになる。

「あめんぼ あかいな アイウエオ うきもに こえびも およいでる……」

演劇だけでなく、声優やアナウンサーの滑舌トレーニングにもつかわれているが、これが北原白秋の「五十音」という詩だとは最近になって知った。

発声練習は、吉田寮の劇団での経験をいかしてぼくが指導した。

そこまではよかったが、舞台用のドーラン(油性のおしろい)をつかった化粧は物議をかもした。

「ふつうのおとなしい化粧じゃあかん。おもいっきりしわや鼻筋を強調するんや。そうや、そのくらいのほうが照明にてらされると自然にみえるもんや」

「ほんまかいな。フジャー、おれらをかついでるんちゃうか?」

みんな半信半疑だが、経験がないからぼくのいうとおりに化粧した。本番の舞台上の写真をみると……ひどいものだった。とくにぼくの演じた9号は、ふといしわが異様にめだち、良心派のおじいさん、というより北京原人だった。

「正論」路線で上意下達の体育会に

毎晩のように練習をかさねていると、やる気のでないやつは遅刻や欠席がめだちはじめる。するとヒョメノの説教が炸裂する。

「おまえらほんまにやる気あるんか! 今一番しんどい立場にあるのは、キャストからもれて裏方にまわったキャミーやシノミーや。役者をやりたくてもやれなかった2人をおもいやる気持ちがあるなら、やつらのぶんまでがんばらなあかんやろ! 最後に成功したいとおもえないんか!」

「ヒッチハイク」も「サバイバル」も「ミイラ男」も……「その場がたのしけりゃいい」という一過性の自己満足イベントだ。

でも演劇だけは地道な練習と「全体」への奉仕がもとめられる。

ヒョメノの正論・空ぶかし路線は、そんな体育会的イベントにはぴったりだった。

一方で、体育会のような重苦しさにたえられない1回生もでてくる。

裏方の音響担当にまわった1回生のキャミーとシノミーは「演劇は苦痛やぁ」「毎日がつまらん」とぐちっていた。キャミーはボヘミアンの機関紙「放浪者」にこんな文章をのせた。

10月末頃からボヘミアン1回生の一部で流行性スリル欠損症なる病気が流行っている。……症状は何をやっても楽しさを感じることができず「つまらーん 何もおもろいことない」と叫びつづけるというものである。楽しさにはおそろしいほど貪欲になる。現在1回生のうち6人に伝染し、とどまるところを知らぬ勢いである。

対策:病原菌をもった人間といっしょに長時間密室にこもらないこと。とくに酒をいれると抵抗力は弱まるものと思われる。

本番がちかづくにつれ、ヒョメノの説教に小器用にしたがう上意下達的な緊張感がうまれてきた。

だが「11月祭」本番前日のリハーサルで、そんなはりつめた雰囲気をぶちこわす「事件」がおきた。

息子さんはラクダさん

「12人の怒れる男」は物語の終盤、11人が「無罪」を支持し、3号だけが「有罪」をうったえつづける。彼が有罪に固執する背景には、自分をのこして家をでてしまった息子にたいする憤りがあり、それを被告の親子関係に投影していた。

有罪の証拠の信憑性が次々否定され、おいつめられた3号の懐から1枚の写真がハラリと床におちる。それを9号(ぼく)がひろうと、少年がうつっている。

「息子さんの写真ですね?」

9号がやさしくかたりかけ、息子への愛をおもいだした3号はなきくずれ、ついに負けをみとめる……。

最終のリハーサルのその場面で、ハラリとおちた写真をぼくはひろった。

その写真をみて、吹きだしそうになったが、顔をひきつらせながら、なんとかセリフをひねりだした。

「ラクダさんの……写真ですね?」

みんながポカンとしている。

リハーサル終了後、ぼくに非難が集中した。

「フジャー! 最後のまじめな練習でなにわけのわからんこといってるんや。おかしくなったんか!」

「緊張感がなさすぎや。おまえはほんまにやる気があるんか!」

ヒョメノや監督のヒグチらは腹をたてている。

ぼくは彼らの前に写真をたたきつけた。

「これを、みてみいや!」

それをみたみんなは一瞬しずまりかえり、爆笑がわきおこった。

鼻の穴をふくらませて口を半開きにしたラクダのまぬけな写真。ヒッチハイクでおとずれた鳥取砂丘で撮影したものだった。

ぼくが笑いくずれたら最終リハーサルをぶちこわしてしまう。かといって「息子さんの……」とふつうにセリフをのべるのは芸がない。そうおもってとっさに「ラクダさんの……」とぼくは口にしたのだった。

「この写真をみせられて、臨機応変にちゃんと反応して劇をとぎらせないなんて、おまえ、たいしたもんや」

一転して賞賛をあびた。

ラクダ写真をしくんだのは主役の8号(シモザキ)と3号(セージ)だ。セージはふりかえる。

「たのしけりゃええやんってつもりで演劇をはじめたのに、だんだんボヘらしい遊び感覚がきえていった。うまくやろー、成功しよう! と、型にはまって、みんながヒョメノ路線にそまっていた。それで、フジーをはめようぜ、みんなくそまじめになってるから、ぜったいうけるで! とかんがえたんや」

悪役がはまるのは性格が悪いから

11月祭では3回公演した。最終日は100人の観客で満席になった。京都女子大や関西外大、仏教大などの女の子もきてくれた。最後のキャスト紹介は万雷の拍手をあびた。

女の子が4、5人、花束を手に舞台にちかづいてきた。女の子から花をもらうなんてはじめてだ。うきうきしていたら、花束は「正義の味方」8号を演じたシモザキひとりに集中した。

打ち上げの飲み会には、女の子たちも参加した。みんなシモザキとはなしたがるのはわかるが、なぜか、もうひとりの主役であるセージにはだれもよりつかない。

「セージさんってあんな悪い人だったんですね」

「いい人だとおもっていたのに」……

そうきいてセージはショックをうけていた。

「それだけ演技がうまかったってことや」と最初はなぐさめるヤツもいたが、それではつまらない。

「いやぁ、演劇ってその人のほんまの性格がでるからなぁ。セージの腹黒さがわかったやろ?」

女の子たちはウンウンとうなずく。

「3号が最後に泣きくずれるところ、腹黒いくせになさけないセージの性格がよくあらわれていたなあ」

容赦なく追い打ちをかけた。

それまでのセージは京女や関西外大の子たちにそれなりに人気があったが、演劇後はまったくもてなくなってしまったそうだ。

翌年からは女優も

翌1987年はアメリカ映画の「カッコーの巣の上で」を上演し、女優として京都女子大の女の子2人が参加した。以来、毎年秋になると「劇団ボヘミアン」が結成され、2021年までに35本の作品を上演してきた。

ここまでつづくと、マンネリもまた「伝統」っていってもいいのかもね。(つづく)