fujiman– Author –

-

能登2011-24⑳4000年つづいた縄文のムラ

能登の入り江には、縄文時代から人々が定住していた。とりわけ能登町の真脇遺跡(国史跡)は、縄文時代前期(約6000年前)から晩期(約2300年前)まで約4000年間つづいた。キリストが生まれてから現代までの2倍の長さだ。途方もない長寿のム... -

実証・仮設住宅 東日本大震災の現場から<大水敏弘>

■学芸出版240831 筆者は、国交省から岩手県建築住宅課総括課長となり、東日本大震災の仮設住宅建設を担当した。その後に大槌町副町長になっている。全体を網羅する描写力は国の官僚ならではだ。優秀で現場を大切にする官僚が出向していて岩手県は助かった... -

「水の心」大重潤一郞監督

1991年につくられた27分の短編。もとは宗教団体の依頼で撮影したものだという。 ヒマラヤの氷の峰から生まれる1滴の水がすこしずつ集まり、冷たい渓流となり、大河へとそだつ。インドの川では水を浴びて祈り、バリの棚田でも水の女神にたいして... -

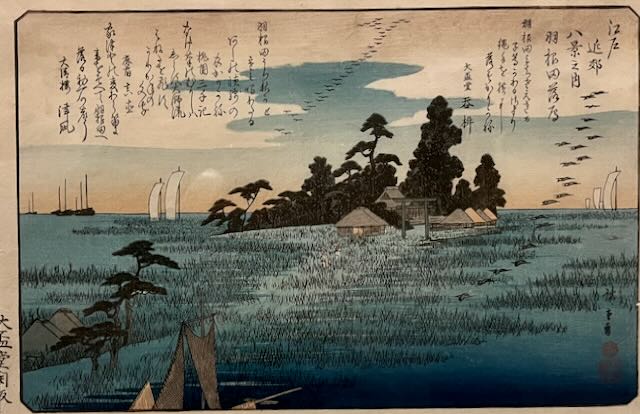

タイムカプセルとして広重をみる

あべのハルカスへ「広重―摺の極―」をみにいく。 安藤広重だと思っていたら、今は歌川広重だという。本名は安藤重右衛門。安藤は姓で広重は号であり、両者を組み合わせるのは適当ではないということで、教科書では1980年代に安藤から歌川に修正され... -

指先切断で知った21世紀の傷治療法

鳥取旅行中の7月26日金曜に人差し指の先5ミリほどをバッサリ切断して、医者に電話したら「血が止まっていて腫れていないなら週明けでも大丈夫」と言われた。そのまま旅行を楽しんで帰宅し、3日後にクリニックへ。「スパッと切れましたねぇ。鋸なん... -

ボヘミアンの夏休み③幻のイワナ「ゴギ」

https://youtu.be/7PO0YQDGdMA ボヘミアンの釣り名人ミズコとセージの今回の最大の目的はイワナ釣りだ。なかでもゴギという種類のイワナは、中国地方のみに生息し、背面の白点が頭部にまであるのが特徴という。 岡田先生によると、イワナがいるところに... -

ボヘミアンの夏休み②天空のクロム鉱山

https://youtu.be/_I6UIrTVUa4 2日目の朝、バンドエイドをめくると、血はジワジワにじむ程度だ。 休日診療の病院に電話で相談したら、「出血がだいたいとまって、腫れていないなら週明けでもよいでしょう。気になるようならきてください」とのこと。せ... -

ボヘミアンの夏休み①オオサンショウウオ

https://youtu.be/83vq0QcXdeE 今年はボヘミアン結成40周年。秋の記念大会のプレイベントとして、シマモトが鳥取県日南町でいとなむ「体験民泊 やげ屋」を、セージ(隊長)、ミズコ(釣り名人)、オータ(ねずみ男)の4人で急襲した。 シマモトは学... -

今日の芸術<岡本太郎>

■光文社文庫240702 岡本太郎は「芸術は爆発だ」のへんなおじさん、あるいはコメディアンだと幼いころは思っていた。 1950年代に書いたこの本を読むと、岡本が芸術のために必死でたたかっていたことがわかる。 家元制度などのかたちで、師匠の模倣... -

東北発の震災論 周辺から広域システムを考える<山下祐介>

■ちくま新書240625 東日本大震災から2年後の本。筆者は2011年4月まで、弘前大におり、その後東京の大学に移って、被災地を歩いてきた。 <広域システム>と<中心ー周辺>の問題こそが震災であらわになったとする。原発事故にそれが典型的にあらわれ...