fujiman– Author –

-

本物のボヘミアンがつどう宿 ニカラグア「マンゴー荘」の青春譚②

協同農場の夢と現実 アジアを旅するとき、タイやパールでは繊細でやさしい人が多くてホッとすることができた。一方インドは、押しが強くてずるがしこいやつが多くてうっとうしかったが、なぜかくせになる魅力があった。 中米では、エルサルバドル人はま... -

本物のボヘミアンがつどう宿 ニカラグア「マンゴー荘」の青春譚①

京大のアウトドアサークル「ボヘミアン」で沖縄をのぞく日本全国をヒッチハイクでまわり、チベットなどでは少数民族のムラをたずねた。次は「戦争」を自分の目でみたくなった。当時は中東のイラン・イラク戦争と、中米ニカラグアとエルサルバドルの内戦... -

関東大震災を通じて現代を浮き彫りにする社会派ホラー 映画「福田村事件」<森達也監督>

1923(大正12)年の関東大震災直後の9月6日、千葉県福田村で、在郷軍人会にあおられた村民たちが、香川の被差別部落からきた薬の行商人9人を殺害した事件をもとに、森達也監督がつくりだした活劇。 朝鮮での教員時代に朝鮮人虐殺現場にかかわって傷つい... -

やっとわかった、原発と共通する「ゲノム編集」のこわさ 「ゲノム編集魚を考える」京都市民集会

最近たまに話題にのぼるゲノム編集の魚やトマト。なんとなく気持ち悪いけれど、なにが問題なのか、遺伝子組み換え(GMO)となにがちがうのか知りたくて、9月23日に京都でひらかれた集会に顔をだした。 基調講演は安田節子さん、第2部は天笠啓佑さんと河... -

書写山・圓教寺 秀吉、和泉式部、弁慶、赤松満祐……人物描写が愉快な山寺

西国巡礼でたずねた姫路市郊外の書写山圓教寺を、「三大特別公開」にあわせて2023年9月はじめの猛暑の日、再訪した。前回気づかなかったあらたな魅力がみえてきた。 松がしげる修験の山 姫路駅から路線バスでふもとまでいき、前回と同様、「東坂」とい... -

古代最高の聖地・三輪山は卑弥呼も崇めた出雲系の神奈備?

奈良県桜井市の三輪山(467メートル)のふもとにある大神(おおみわ)神社は「日本一古い神社」と称している。「神」を「みわ」とよむことからも、三輪山が最高位の聖地だったことがわかる。 飛鳥京や藤原京からみて、日がのぼる聖山が三輪山で、日がし... -

6つの墓がある田中正造は聖人? 義人? 戦後になって見えた実像とは?

ぼくが田中正造を知ったのは小学6年の国語教科書だった。 教育出版と光村図書が1977年に彼の伝記を採用したからだ。 教科書の田中正造は、被害民のために奔走し、死を覚悟して天皇に直訴した「悲劇の義人」だった。 6カ所に墓がある「聖人」 正造... -

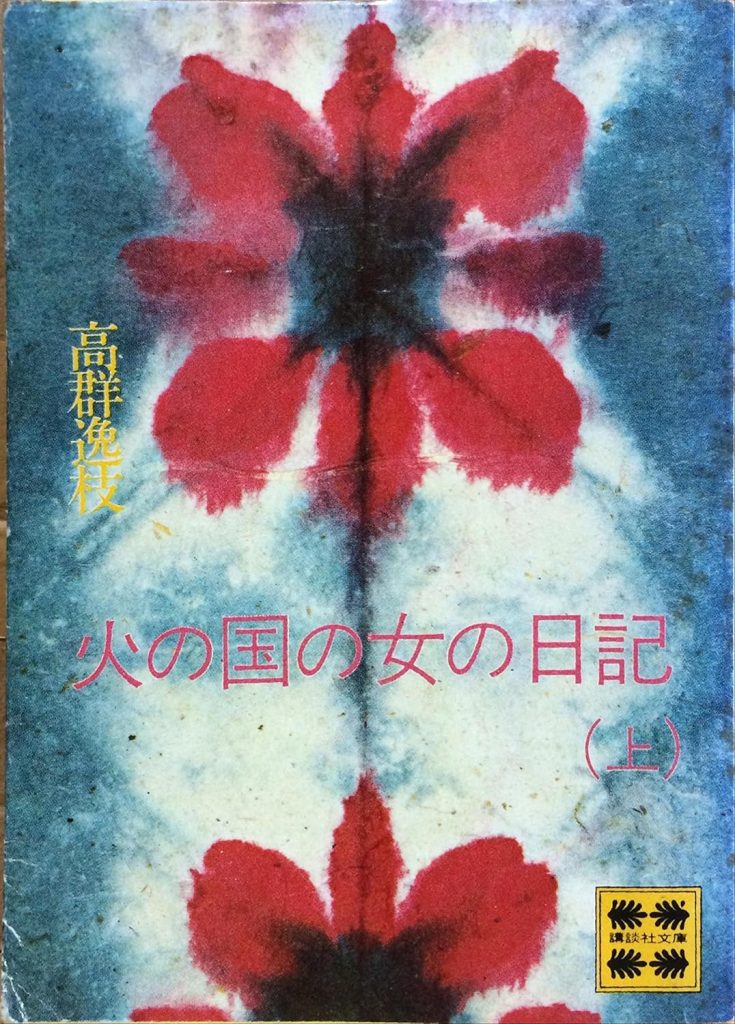

火の国の女の日記(上下)<高群逸枝

■講談社文庫20230924 高群逸枝の自叙伝。途中で亡くなったため、48歳から亡くなる70歳までは夫の橋本憲三が逸枝の日記などをもとにまとめている。「最後の人」の橋本は妻につくした聖人のようだが、この本でははじめ清らかな逸枝を翻弄するエゴイストとし... -

足尾銅山 鉱毒で消えた2つの村と田中正造のたたかい

はげ山のグランドキャニオン 足尾環境学習センター所蔵 中学生だった1980年ごろ、家族旅行で足尾町(栃木県日光市)をおとずれた。群馬県桐生市から渡良瀬川の谷をさかのぼると、樹木が1本もないはげ山がつらなっている。谷底の渓流はすきとおっているが... -

高群逸枝はシャーマン、「森の家」は祭祀場

死を身近にかんじて巡礼した24歳の女教師 遍路無縁墓地=愛媛県今治市 2004年に四国の遍路道を歩きながら「娘巡礼記」を読んだ。 婚約者とほかの男性との三角関係になやむ熊本の24歳の女教師が、職をなげうって四国巡礼にでる。好奇の目にさらされ、観...