マムシの恐怖、1回生4人の決意

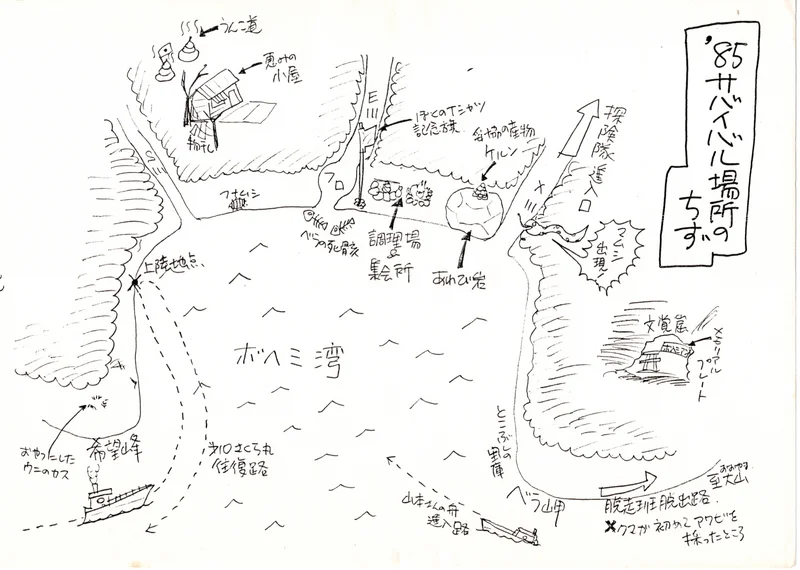

サバイバル3日目。木こりの小屋から文覚窟の岬にむかう途中の川沿いにマムシがあらわれた。

大騒ぎのナタでしとめ、蒲焼きにしてたべた。

マムシの出現にタケダとシモザキ、トダ、シオモトの4人の1回生は青ざめた。

その夜、小屋のなかでだれかが「脱走しよう」とつぶやいた。

堰を切ったように口々に脱走のことをしゃべりつづけた。

「やるなら今しかない!」

プロレス好きで吉田寮生のトダがアジると一気にヒートアップした。

「マムシにかまれたら医者もいないし電話もないし、死ぬしかないやん」

「たかがキャンプに命はかけたくない」

「ただただメシとメシの間にメシのことしかかんがえない無意味な時間がすぎていくのがたえがたい」

共有の日記「ボヘノート」にかきのこして、ほかのみんなが海で獲物をとっているすきに4人はこっそりにげだした。

釣りをしていたオオキはそれをみて、「ま、気をつけてな」と大人の対応でみおくった。

山が海に一気におちこむ海岸線には5キロ以上道がない。何度も海のなかをおよいで7時間かけて集落にたどりつき、浦郷の港からフェリーにのることができた。

反省してもどった男に非難集中

だが4人のうちシオモトだけは、仲間をおいてにげだしたことを悔い、後発隊がのる漁船で文覚窟の浜にもどってきた。

サバイバルも中盤となり、「王将の餃子くいてぇ」「ビールのみてぇ」……と、みんな気持ちがささくれだっていた。脱走組への怒りを、連合赤軍の「総括」もかくやとおもわせるきびしさでシオモトにぶつけた。

「あれだけ議論してきめたのに、なんでひとことも相談せんのや」

「はっきりいって、おまえらの自分勝手には失望したわ」……

「反省しています。ごめんなさい」

シオモトは謝罪をくりかえした。

サバイバルがおわり、海食作用による大断崖や奇岩がそそりたつ国賀海岸を観光して解散すると、それぞれ個人の旅がはじまる。

コヤマは「聖地巡礼」として、隠岐・島後の漁村、都万村(2004年から隠岐の島町)にある「教祖」の実家の古岡商店をたずね、教祖のお母さんからアイスをごちそうしてもらった。ぼくは前述した北海道旅行にでかけた。

正直者はばかをみる

9月中旬、夏休みが明けてひさしぶりに例会がひらかれ、全員が再会した。

脱走したタケダやシモザキは、すっかりひらきなおっていた。

「あの6時間は命がけだった。浜でだらだらしていたやつらより、俺らのほうががよっぽどサバイバルや」

そしてタケダはランボーの映画のポスターをまねて「タケダ怒りの脱出」というイラストをえがいた。ほかのメンバーも、とうに怒りをわすれてヘラヘラとわらった。

納得できないのは、反省してサバイバルにもどったシオモトだ。

「おまえら。なんや! 俺のことはあれだけ非難しておいて。こんなひらきなおりをゆるすんか!」

「まあまあ、ええやんか。すぎたことや」とコツボはわらってシオモトをいさめる。

「コツボさん、それはひどいで。ほんま、おまえら最低やな。人間不信になるわ……」

くどくどとぐちりつづける。

そのうちだれかがいった。

「シオモト、くどいぞ! そんなネチネチしてるからお前はもてへんのや!」

だれの発言が記憶にないけど、たぶん、脱走犯のひとりタケダだったとおもう。

ふつうならシオモトに同情があつまってもおかしくないのだけど、やっぱりボヘミアンではそうはならない。

正義がかならずしも勝つわけではないのである。

島流しの僧、文覚上人が夢枕に

文覚窟には「文覚」という名の僧がすんでいたという。京の都の僧侶が島流しにあったのだろうと、ぼくらは想像していた。

木こりの小屋で蚊とたたかいながらねむった夜、山伏姿の文覚がぼくの夢枕にあらわれ、生い立ちをかたった。その内容を京都にかえってからつづり「古代天台宗崩壊と文覚」という大論文を「サバイバル文集」にのせた。

文覚は、幼いころから女人禁制の比叡山でそだち、きびしい修行をつづける若手僧侶だった。ところがある日、肉や魚を禁じられている比叡山に日本海からアワビがとどけられた。

味わったことのないおいしさだ。しかも、アワビはホト(女陰)に似ているとつたえきいていた。

「これをおまえのあそこにおしつけてみい!」

出家前に京の街で遊郭にかよっていた先輩僧にいわれて、大原の里をのぞむ崖の上で文覚はアワビでよからぬ行為におよんだ。あまりの心地よさに気をうしない、気づくと、崖から大原の里に転落し、庄屋の屋敷で介抱されていた。

庄屋には3人の娘がいた。

女人禁制の叡山でそだった文覚は「女」をみるのははじめてだ。無我夢中で女たちのアワビをさがし、ことにおよんだ。その結果、彼は隠岐に流された--。

夢のなかの文覚がかたった話なのだけど、なんだか事実のようにおもっていた。少なからぬボヘの連中も、ぼくがつづった「文覚伝」を事実と信じていたらしい。

平家物語にも登場する怪僧

しばらくして、文覚はじつは平家物語にも登場する有名人であることを知った。

俗名は遠藤盛遠。平家物語によると、若いころ門院警護の武士だったが、親友の奥さんをうばうため親友を殺そうとした。ところが、文覚が親友を斬り殺したとおもったら、それは文覚の襲撃を予期して旦那のふりをした奥さんだった。罪をつぐなうため文覚は19歳で出家した。

出家後も気性のはげしさはかわらない。

荒廃していた神護寺(京都)復興をこころざし、後白河院をたずね「今この場で千石の荘園を寄進してほしい」と強訴したがみとめられず、後白河院に罵詈雑言をあびせてとらえられ、伊豆にながされた。そこで8歳年下の源頼朝とであい、平家討伐をそそのかした。後白河院と頼朝のあいだで反平家の工作に奔走し、後白河院の院宣を頼朝にもたらしたとされている。

文覚は、後白河法皇と頼朝という強力な後ろ盾をえて、広大な荘園を獲得し、神護寺と東寺を復興させた。

だが1192年に後白河院、99年に頼朝が死ぬと、政争にまきこまれて佐渡にながされた。一度はゆるされて1203年正月に帰京したが、苦労してきずきあげた寺領荘園は後鳥羽院の近臣らに分配され、神護寺は荒れていた。激怒した文覚は後鳥羽院をののしり、佐渡流罪の赦免から2カ月もたたずにふたたび逮捕され、対馬にながされた。半年後、鎮西(九州)で死んだ。「鎮西」は対馬のことをしめすのか、それ以外の九州をしめすのかはさだかではない。

ながされた先は対馬というのが定説だが、平家物語の「延慶本」は隠岐という説をとる。

文覚は後鳥羽院を隠岐によびよせようと呪詛し、「わしの首は高雄の都の見える高所に置け、都を睨み(院を)傾ける」と遺言して死んだ。その結果、後鳥羽院が承久の乱(1221年)に失敗して隠岐にながされたと「延慶本」はしるしている。ぼくらがサバイバルをした西ノ島の隣にうかぶ知夫里島には「文覚の墓」がある。

流罪になった文覚上人は、文覚の岩屋(文覚窟)で修行をしていたが、没後は知夫里島にすむ友人の武士、安藤帯刀が背負って帰り墓をたてた、と隠岐ではつたえられているそうだ。

神護寺の山頂の墓は呪詛に最適

2022年7月、京都の神護寺の「文覚の墓」をたずねた。山の中腹にある金堂(本堂)の裏には開山の祖である和気清麻呂の墓がある。ところが文覚の墓は金堂から15分ほどのぼった高雄山の頂上(342メートル)に、性仁親王の墓とならんでいる。和気清麻呂より格上のあつかいだ。

文覚の墓からは南東の方角に京都タワーをはじめとする京都の町がみわたせる。文覚の遺言どおり、都にすまう後鳥羽上皇をのろうのにはぴったりの場所だった。

夢をもとにしたぼくの文覚伝の「文覚は奇人」という見方はただしかったが、事実のほうがよっぽどおもしろい。

俺の想像力では夢の力をかりても小説家にはなれない。事実は小説より奇なりだ。もう小説家の夢はあきらめよう。そうおもって、将来の志望をジャーナリストにかえたのはこのころだった。(つづく)