「民衆芸術(Arte Popular)」ってなんだろう? 玩具や装飾品、儀礼用品、装飾品など、「民衆がつくる洗練された手工芸品」だという。

あまりに幅広い「民衆芸術」をいったいどうまとめて、なにをつたえるのか興味があって国立民族学博物館の特別展を見に行った。

中南米を歩くと、民族衣装や陶芸など、ユニークなものに次々にであう。でもそれらがどんな意味をもつのかはあまり考えたことがなかった。

Arte Popular(民衆芸術)という言葉はメキシコ革命後の1921年に「民衆芸術展」を開いたのがはじまりで、同時期にペルーでもつかわれはじめた。日本では柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らが1926年に民芸運動をはじめている。貴族や有閑階級がうみだす「芸術」ではなく、生活に根ざした美を再評価するという流れが洋の東西でほぼ同時期に生まれたのは偶然なのだろうか。

特別展はまず、コロンブス到来以前の石彫や土器からはじまり、先住民族とキリスト教の文化がまざりあって複雑化していく流れを紹介する。

ペルーのアンデスの人々は、収穫期が南十字星が天高く輝くときであることから、キリスト教到来以前から「十字」を信仰していた。それが偶然キリスト教とむすびついた。メキシコの「死者の日」の信仰や骸骨の造形も、先コロンブス期とキリスト教が混合したものだ。

16世紀の大航海時代にはアジアの影響もうけた。

漆器や絣は、先コロンブス期にもあったが、現在に伝わっているものはアジアからもたらされた。マヤ民族のウィピルという織物の貫頭衣は有名で、ぼくもいくつか入手したが、コルテとよぶ巻きスカート(腰布)は地味で注目しなかった。それが実は絣織りで、アジアから伝わったものだという。

メキシコの漆器は日本や中国から導入された。漆を意味するmaque(マケ)という単語は「蒔絵」に由来するらしい。

先住民族の世界観をあらわすメキシコのウイチョルの「毛糸絵」は、20世紀後半になって販売目的でつくられた。オアハカ州の「ナワルの木彫」は1950年代に1人の男性がはじめ、アメリカで人気がでた。村人たちが真似をして「木彫りの村」として有名になった。意外に新しいのだ。

そういえばグアテマラのアティトラン湖畔の村では化学染料普及によって失われた天然染料の復活にとりくんでいた(写真はカイガラムシからとるコチニールという赤色染料)。

エルサルバドルでは藍染めが日本人の技術指導をうけて復活していた。

1970年代になると、暴力や人権侵害を記憶し、それらに抵抗するための「民衆芸術」が生まれる。

チリでは1973年の軍部によるクーデターで多くの人が犠牲になると、それに抵抗するアルピジェラという手縫いのパッチワークの壁掛けが生まれた。ペルーでは1980年代の「暴力の時代」にその様子を表現するアートがつくられた。メキシコのオアハカでは、不法移住の旅とトランプ米大統領の「壁」などを絵画にしている。

グアテマラでは、Movimiento Nacional de Tejedorasという運動ができ、先住民族が代々継承してきた集団的知的財産権の保護をもとめる法案を2022年に提出した。

展覧会では、ラテンアメリカの「民衆芸術」の多様性の源として、「文化的混淆の歴史」「公共政策」「市民の批判精神」の3つをあげる。

生業と生活を土台にした手工芸品は無限の多様性があった。だが近代の大量生産による消費社会拡大と生業衰退によってやせ細りつつある。生業とともにあった「前近代」を失うと社会は画一化してしまう。石牟礼道子は「苦界浄土」などの作品でそれを憂えつづけていた。民衆芸術の評価と前近代の再評価は盾の両面のような関係にあるのだろう。

特別展では民衆芸術を「多元世界への入口」と位置づけていた。

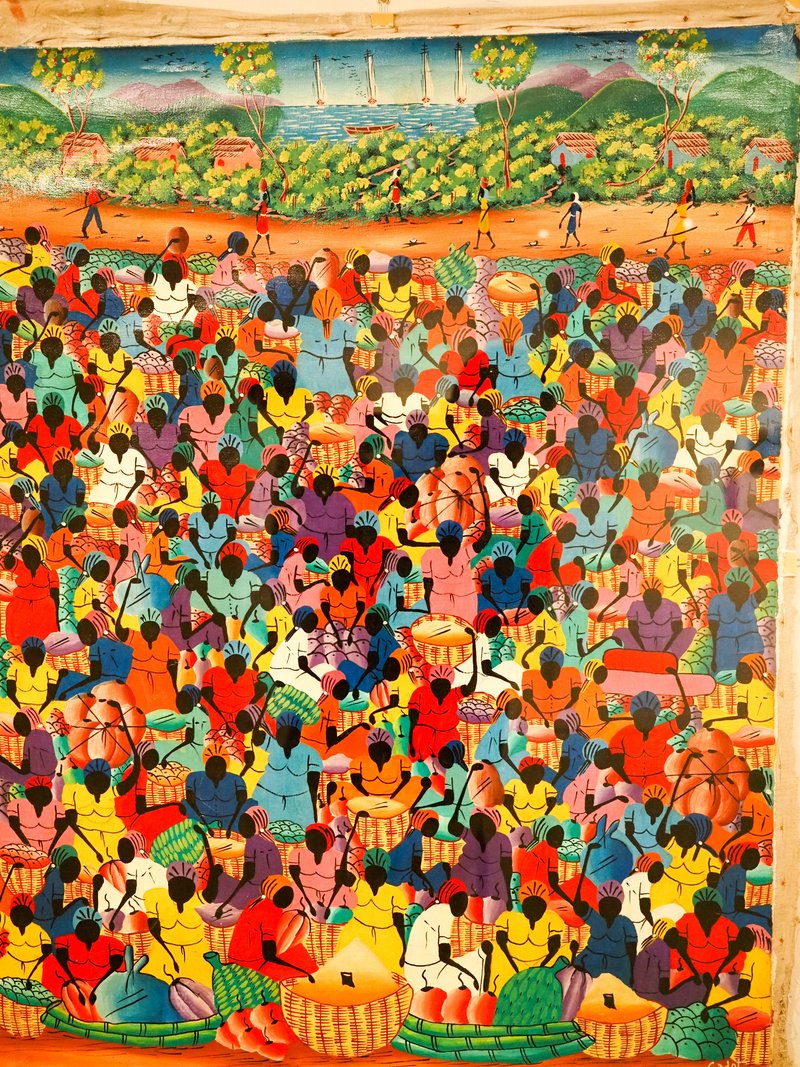

展示を見ながら、ぼくが見てきた「民衆芸術」を思い返した。グアテマラの織物やハイチの農民・漁民がつくるアフリカ系のプリミティブアート(素朴画)、ニカラグアのソレンティナーメ諸島の素朴画……。

1980年代のエルサルバドルの内戦では、ゲリラの拠点だった「ペルキン」という町のあちこちに、政府軍の暴力や農民暮らしを描いた壁画があった。1991年に軍が一時占拠した際に破壊され、内戦終結後に赴任した保守派の聖職者によって教会の壁画も消されたが、アルゼンチン人の芸術家の指導で2003年から復活させていた。