fujiman– Author –

-

鴨族と水平社の発祥地へ2502

奈良盆地には出雲系古代人がかかわる神社や旧跡が多い。盆地の東側の三輪大社やダンノダイラを訪ねたから、西側の金剛山・葛城山のふもとを訪ねることにした。 https://youtu.be/omAiwzvSAhs 縄文からつながる鴨族の拠点 盆地の底から金剛山の中腹に近... -

能登半島記(未完): 被災記者が記録した300日の肉声と景色<前口憲幸>

■時事通信出版 250211 北陸中日新聞七尾支局の記者が、被災後の能登で暮らし取材する日々を毎日つづってきた絵日記のようなコラム。 生活者にしか見えない風景や言葉や知恵が立ちあがってくる。 たとえば非常時の備えは、「最優先は飲食ではなく、まし... -

罹災証明も仮設住宅もいらない 目から鱗の防災講演

「能登の今を知るオンライントーク 変わらない? 日本の災害対応」を聴いた。大阪公立大大学院の菅野拓准教授の講演は、災害対応の「常識」をくつがえすものだった。以下、その要約。 避難所での雑魚寝は1930年から変わらない。災害のたびに戦前... -

奈良に残る出雲人の足跡 ダンノダイラの磐座

出雲の野見宿禰(のみのすくね)は垂仁天皇の前で当麻蹴速(たいまのけはや)とたたかい、蹶速の腰を踏み砕いて勝利したため「相撲の開祖」とされている。また彼は、生贄のかわりに埴輪を考案し、土師部の始祖となったという。 奈良県桜井市には、史上... -

能登に琵琶湖博物館を

能登には貴重な文化や習俗があるのに、地元の行政はその価値を軽んじている。典型的なあらわれが、輪島市立民俗資料館のとりこわしと6000点の資料の処分(2011年)だった。 「のと里山里海ミュージアム」が2018年に七尾市に開館したけれど... -

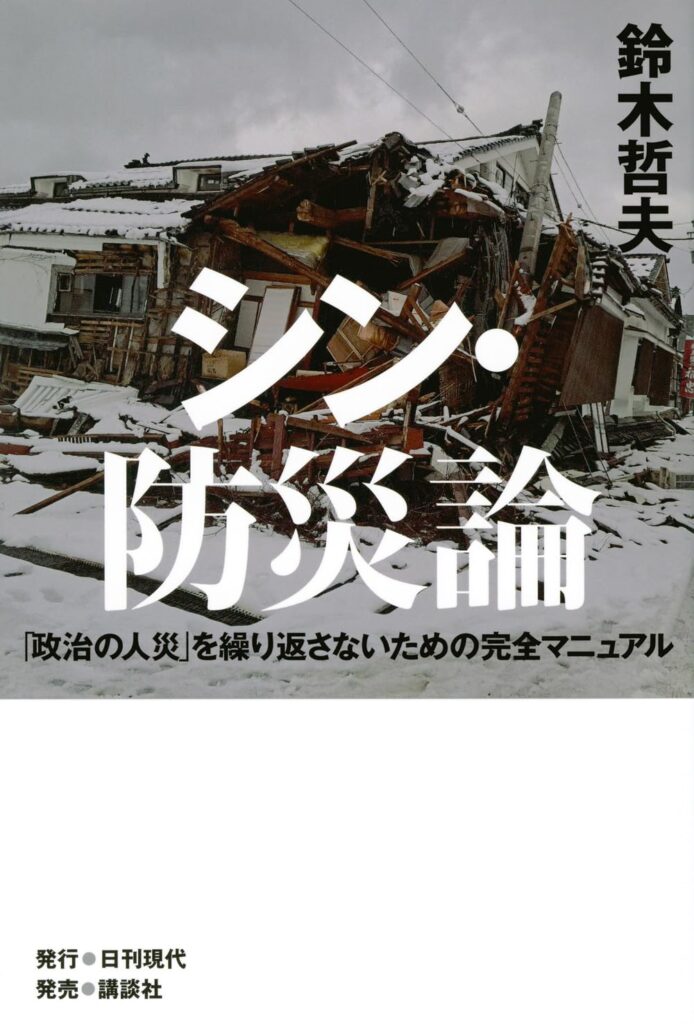

シン・防災論 「政治の人災」を繰り返さないための完全マニュアル<鈴木哲夫>

■日刊現代(講談社)250201 2011年の東日本大震災は、発生28分後に「緊急」災害対策本部。16年の熊本地震は発生44分後に「非常」災害対策本部を設置した。 能登半島地震では発生から1時間20分たって、もっとも軽い「特定」災害対策本部、4... -

渡辺京二論 隠れた小径を行く<三浦小太郎>

■弦書房250201 渡辺京二の人物論や文学論は、渡辺自身がその人と同調して、なりかわって自分の内側から自分の思想として論じてきた。著者の三浦もまた、渡辺に直接会ったのは数えるほどしかないのに、作品を通じて渡辺になりきって内在的に渡辺の思想を読... -

人は死なない では、どうする? 東大医学部教授と気功の泰斗の対論<矢作直樹・中健次郎>

■マキノ出版 250125 矢作氏の「人は死なない」は、科学の立場から霊魂の可能性を追求していて、抑制のきいた説得力のある本だった。そんな人と、霊魂のようなものを体感している気功家が話しあったらどんな展開になるのだろう? と思って手に取った。 ... -

能登の民俗文化財の行方 「いま改めて民俗文化財を考える−災害の問題、廃棄の問題」

能登半島地震では、無数の家や蔵、寺院が倒壊し、輪島塗をはじめとした民具や文化財が大量に行き場を失っている。 能登半島には、「民俗資料館」は羽咋市にしかない。奥能登はゼロだ。かつては輪島市立民俗資料館があり、6000点の民具を集めていたが、2... -

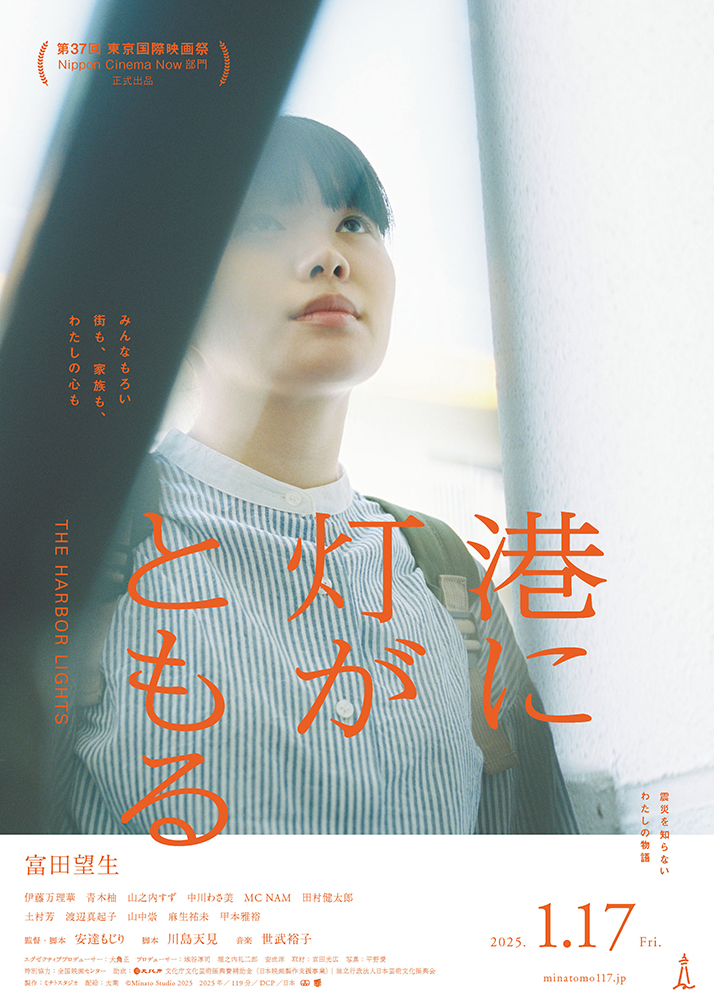

港に灯がともる<安達もじり監督>

■250124 阪神・淡路大震災の1カ月後に生まれた在日韓国人3世の灯(あかり)が主人公。 2世の父は、無一文から苦労してきたのに震災ですべてを失った母の思いを背負って苦悩しつづけている。あかりの母はその重苦しさが嫌で、あかりの成人式の日に夫と...