本と映画と博物館– category –

-

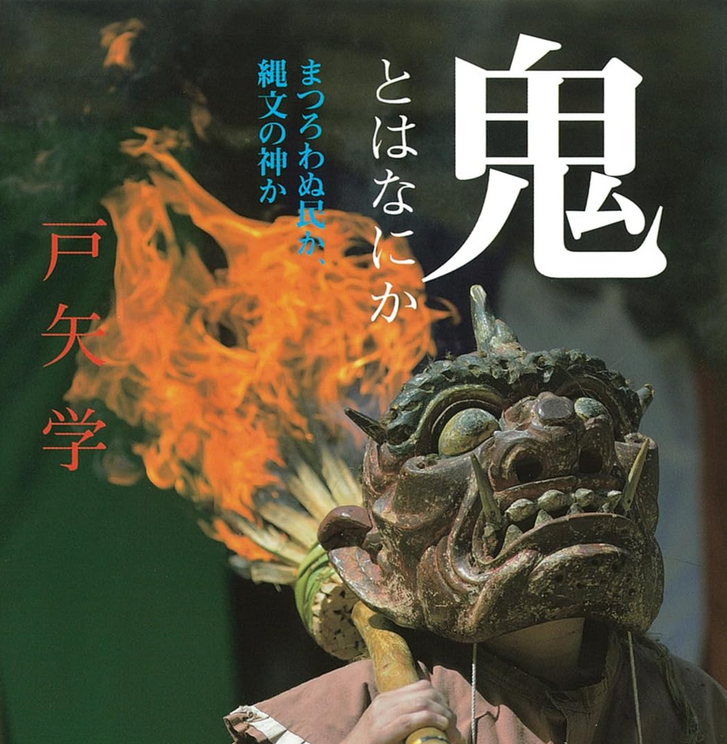

鬼とはなにか まつろわぬ民か縄文の神か<戸矢学>

■河出文庫251208 都では追儺や御霊会のように鬼を魔物として退治する祭りが盛んだが、地方ではなまはげのように鬼(来訪者)を歓迎する祭りが多い。 ヤマトでは、古来の神を悪鬼として追いやり(追儺)、新しい神に従うものはヤマト人とされた。従わぬ... -

大井川に橋がなかった理由<松村博>

■創元社251210 大井川に橋も渡船もなかったのは、軍事的配慮といわれている。その根拠として、1626年、新旧将軍の家光と秀忠が上洛した際、家光の弟の駿河大納言・忠長が大井川に浮橋を架けた。これにたいして秀忠は「大井川は街道の難所であり、関所... -

バリ山行<松永K三蔵>

■講談社251130 甲子園口にすんでいて、芦屋からロックガーデンをへて有馬温泉まで歩き……と、30代の私とおなじ生活圏でおなじような山歩きをしていることにまず親近感をおぼえた。あえて登山道を通らない山歩きも、一時期やってみたことがあったが、私は... -

災害ボランティア<渥美公秀>

■弘文堂2511 2014年出版だから、東日本大震災までのボランティアの流れと課題が網羅されている。 1995年の阪神・淡路大震災以降、災害ボランティアは定着してきたはずだったのに、東日本大震災では、自粛ムードによって初動が遅れた。2024年... -

奴奈川姫とヒスイ文化 総集編<土田孝雄>

■奴奈川姫の郷をつくる会251120 出雲とのつながりやフォッサマグナが生みだしたヒスイと信仰の関係を知りたくて奴奈川姫伝説のある糸魚川を訪ねた。地元の民俗資料館でこの本を入手した。 昭和14年までは日本ではヒスイが産出するとは思われていなかっ... -

「月よ私をうたわせて」出版3周年記念LIVE「サバイバーたちの明日へ」

ミュージシャンの娘の半生を母がつづった「月よ私をうたわせて」(あする恵子)の出版3周年を記念するライブに参加した。「自死」という重い現実のなかから「生きぬく」大切さと美しさを伝える3時間だった。(本の感想はコチラ) 本の主人公のえさん... -

妖怪と怨霊が動かした日本の歴史 なぜ日本人は祟りを怖れるのか<田中聡>

源氏物語の怨霊の様子からときおこす。光源氏の最愛の妻の紫の上は、嫉妬にともなう怨霊にとり殺される。生霊という言葉は、紫式部が創作したとされる。 清少納言は「枕草子」で、「病は、胸。もののけ。あしのけ」と書いた。「胸」は胸の病、「あしの... -

怨霊とは何か 菅原道真・平将門・崇徳院<山田雄司>

■中公新書251103 筆者はほぼ同年代で、同じ時期に同じ学部にいたことに親しみをおぼえて入手した。 一般論からはいるから退屈だったが、怨霊がいかに世の中をうごかし、時代ととに怨霊がどう変化するのかがよくわかった。実は今も怨霊の力は十分に残って... -

賀茂社祭神考<座田司氏>

■神道史学会 251031 上賀茂神社と神奈備山の神山の関係、さらには貴船神社との関係を知りたくて手に取った。上賀茂神社の宮司が1972年書いた。 奈良の葛城には、出雲関係の神々が祀られ、その中心は鴨都味波八重事代主命神社と高鴨阿治須岐詫彦根... -

歓喜する円空<梅原猛>

■新潮社251030 奈良時代の泰澄や行基の後継者として円空をとらえる。 泰澄は白山信仰をつくりだした。白山の神は、稲作と養蚕に結びついている。白山の主峰・御前峰の本地仏が十一面観音であるという信仰は、仏教を農民に定着させるのに大きな役割を果...