本と映画と博物館– category –

-

国立民族学博物館 特別展 「舟と人類―アジア・オセアニアの海の暮らし」

舟のルーツをさぐるとロマンがいっぱい。老若男女が楽しめる展示だった。 原初の舟は、①筏とあし舟 ②皮舟ないし獣皮舟 ③樹皮舟 ④くり舟・丸木舟があった。(チベットの牛皮舟) 筏 葦舟 チベットの獣皮舟 樹皮の舟 台湾から与那国島まで黒潮を横切... -

甦る海上の道・日本と琉球<谷川健一>

■文春新書251022 土器のない旧石器時代の生活をしていた琉球を文明化したのは九州の石鍋の導入とそれを模倣する土器の出現であり、それを介在したのが家舟にすみ交易をにない「倭寇」ともよばれた海人たちだった。さらに、琉球の第一尚氏王朝は、熊本・八... -

安藤榮作展「約束の船The Promised Journey of Souls」 奈良県立美術館

安藤さんの彫刻は、円空仏とどこかにているなぁと思った記憶があり、奈良県立美術館に行ってみた。 1961年、東京の下町生まれ、29歳のときいわき市へ。東日本大震災による津波で自宅もアトリエも失って、原発事故とともに奈良へ避難してきた。 ... -

西川祐子さん追悼シンポ「ことばをリレーするために」

2024年6月に亡くなった西川祐子・京都文教大名誉教授の追悼シンポにおじゃました。フランス文学から文化人類学、歴史学、フェミニズムまで幅広い研究を手がけてきた。「ことば」「記録」に徹底的にこだわる人だった。今回は研究者になった3人の教... -

鎌田東二百日祭 かまたまつり この世もあの世も面白く!

5月30日に亡くなった鎌田東二先生の死後100日の「かまたまつり」が大本教の本部で開かれた。 最初は、おごそかな式典で、葬儀委員長はサンレー社長の佐久間庸和(つねかず)さん。一条真也のペンネームで作家活動もしており、鎌田さんの「魂の義... -

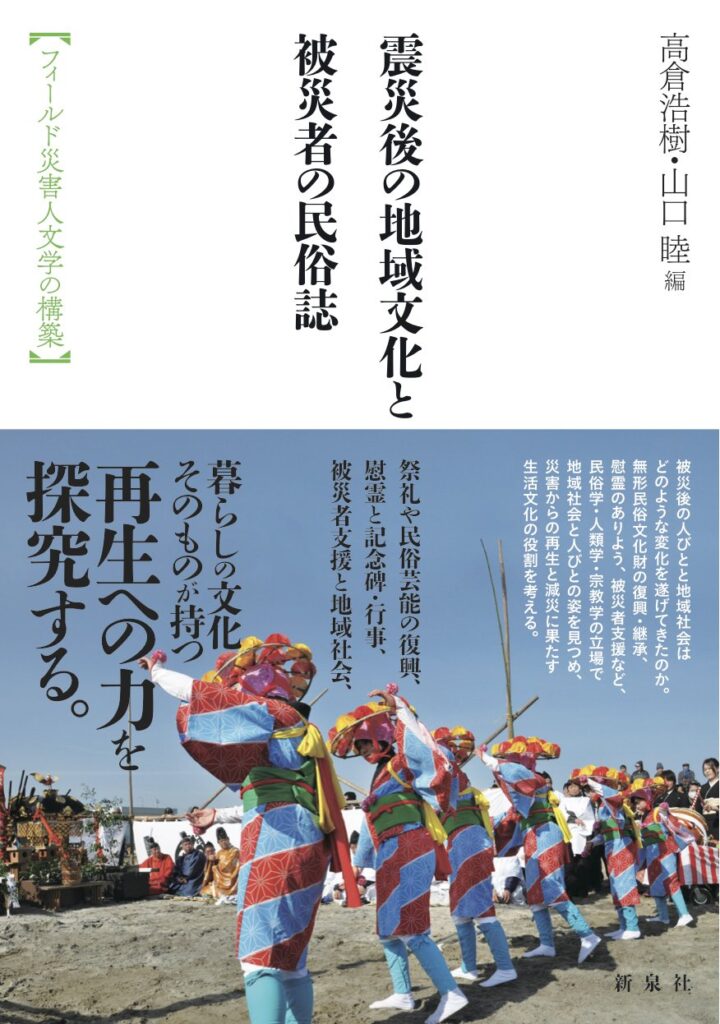

震災後の地域文化と被災者の民俗誌<高倉浩樹・山口睦編>

■新泉社 災害現場で民俗学や人類学を具体的にどう生かせるのか。東北の被災地における「フィールド災害人文学」のとりくみを紹介している。 地震からの復興における、祭礼や民俗芸能などの役割が注目されるようになったのは、東日本大震災の特徴だった... -

小さな家の思想 方丈記を建築で読み解く<長尾重武>

■文春新書250909 「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」につづく一節は「世の中にある、人と栖と、またかくのごとし」だ。鴨長明は人生とともに「すみか」に... -

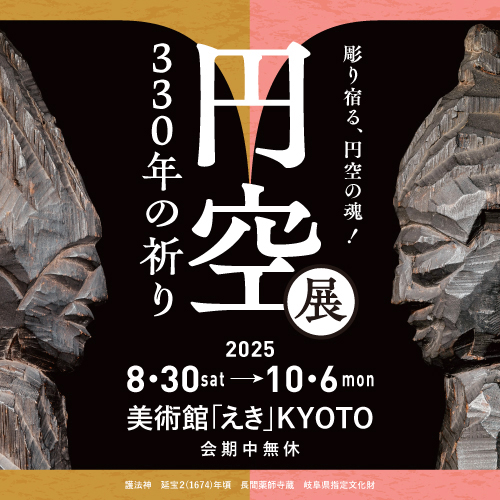

円空展330年の祈り <美術館「えき」KYOTO>

円空展は2022年に大阪で見た[https://bohemian.r-lab.info/?p=1320]。今回は8月30日、京都駅の美術館で開かれた「円空展 330年の祈り」を訪ねた。前回意識しなかった「お味噌のにおいのする」像の魅力が見えてきた。 円空(1632〜16... -

「ボランティア」を考える安富信さんの講演

神戸学院大の安富信さんの「ボランティアを考える」という講演は痛快だった。能登半島地震におけるボランティアのあり方について感じたモヤモヤしたものがいったいなんだったのか。霧を吹き飛ばすように解説してくれた。あと、メモを一切見ないで芸人の... -

方丈記と住まいの文学 放送大学叢書<島内裕子>

■左右社250905 方丈の庵のことを知りたくて買ったが、「方丈記」の住まいの描写が現代にいたるまで影響を与えてきたかを紹介する本だった。退屈な部分も多かったが、芭蕉と漱石が方丈記つながることや、鴎外の娘の森茉莉を鴨長明の「真の後継者」と位置づ...