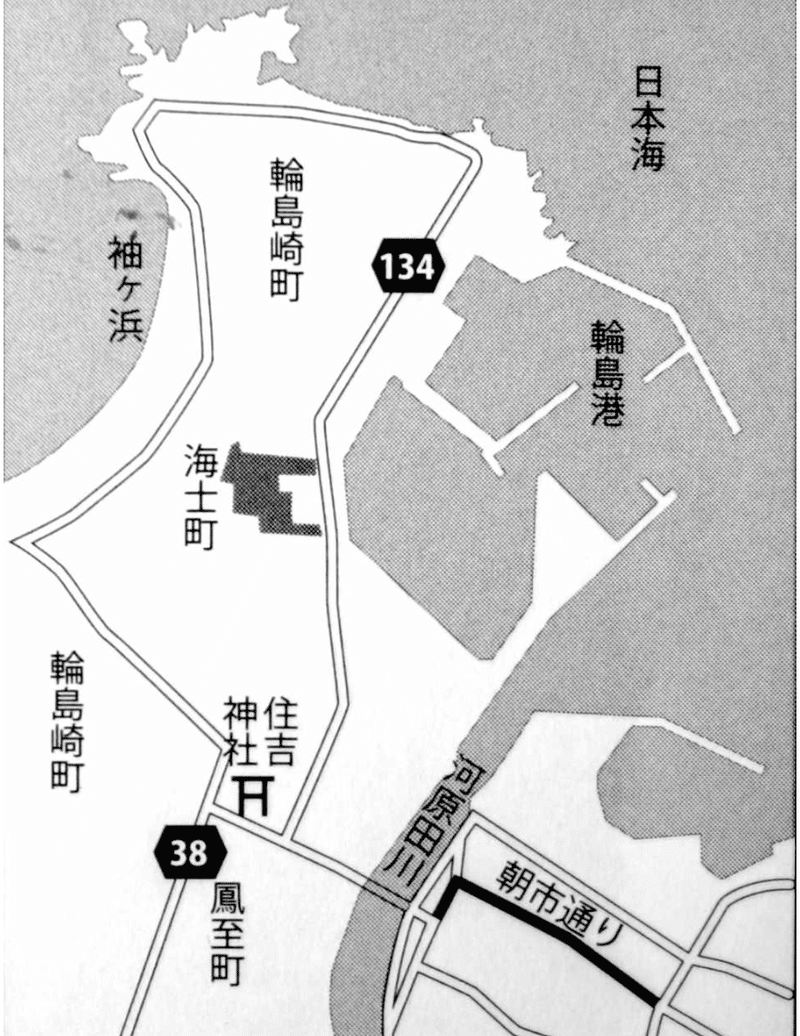

輪島市街をながれる河原田川の河口の西には、海士町と輪島崎町というふたつの漁師町がならび、輪島港は、石川県で最大の水揚げをほこる漁港だ。春はノドグロやハチメ(メバル)、夏はアワビやサザエ、冬はズワイガニやブリ、タラ、そして日本一の水揚げをほこる天然フグ……。豊かな海産物のおかげで、ふたつの漁師町だけは子どもが多く、能登ではめずらしく、過疎化とは無縁だった。(年齢は2013年当時)

九州由来の海女文化を継承

海女漁で知られる海士町は、1569年に福岡県・鉢ヶ崎から能登半島にたどりついた13人の漁民集団からはじまる。当初は、夏は能登、冬は福岡に生活していたが、加賀藩にアワビを献上したことから1649年、鳳至町と輪島崎町にはさまれた現在の「海士町天地」の土地1000坪をあたえられた。

独特の言葉や習慣を今も残している。家の玄関の飾りしめ縄が海士町住民であることをしめす。2013年に天地に住むのは190世帯586人だが、地区外にでた人もふくめて独自の海士町自治会を形成し、340世帯が所属していた。

1962年ごろまで、海士の人々は6月に総出で船団を組んで50キロ沖の舳倉島にわたり、10月にいっせいにもどってきた。島からもどると、塩漬けにしておいたイワシや海藻、蒸しアワビなどを能登半島一円で売り歩く「灘回り」にでかけた。昔は小舟をつかったが、1935年に国鉄七尾線が輪島まで完成すると陸路が中心になった。

能登の民俗にくわしい中村裕・輪島前(わじまさき)神社宮司によると、海士の人々は町内の住民同士で結婚し、他地区の人とはまじわらなかった。そのかわり近親婚で血が濃くなるのをふせぐため、「灘回り」でおとずれた村々に双子がいると、ひとりをもらってくる習慣があった。海女として育てるため、とくに女の子をほしがったという。

「隣の輪島崎地区とでも嫁をやるなんてことは絶対なかった。ふつうは3代もたつと、どこのだれだかわからんようになるんですが、海士は400年間、海士だけの習慣を守ってきました。海士の女の子は今でも美しいよね」と中村さんは話す。

1960年代半ばまで、海女はサイジとよばれるふんどし姿で海に潜った。イタリアの文化人類学者フォスコ・マライーニは、裸の海女の姿を古代ギリシアのようだと評した。今も海士地区では上半身裸で海藻のごみをとる老女にでくわす。

「海女は外で平気でウエットスーツを着替えとる。今もおおらかや。運動量が多いから均整がとれた体つきをしとるわいね」

小学生のころから、海女の母とともに舟に乗って櫓のこぎ方やロープの結び方を学んだ古倉数也さん(70歳)は話す。

古倉さんの家は代々旧柳田村(能登町)の農村を「灘回り」でまわった。商品を宿におくってそこから背負って村々を歩いた。稲刈りが終わったころにもう一度たずねて代金がわりの米をあつめた。貧しい農家の子を養子にむかえることも多く、古倉さんの母も旧中島町(七尾市)の笠師保(かさしほ)から海士町にもらわれてきた。

耳が悪い母は古倉さんが10歳のときに海女をやめる。父は就職し、母はサザエの麹漬けやコンカイワシ(イワシのぬか漬け)などの海産物を朝市で売りはじめる。古倉さんは中学卒業後建設会社に就職したが、病気で25歳で退職し、母の仕事を手伝うことになった。

祖母の時代から、イワシは30%超の重さの塩で漬けた。舳倉島にいる夏のあいだに腐らないようにするためだ。一方、美川町(白山市)のぬか漬けは、輪島のものより塩が少なくやわらかい。金沢では輪島のぬか漬けは「しょっぱすぎる」と言われる。逆に輪島の人は美川のぬか漬けを「やわくて味が薄い」といやがる。古倉さんは塩分を25%まで減らし、輪島と美川の中間の味と歯ざわりにしあげた。

島では、イカを海水で洗って囲炉裏であぶって食べた。「育った水で調理するのが一番うまいねんぞ」という父の言葉を思い出し、一夜干しを商品化する際、海水の濃さの塩水で味をつけた。防腐剤はつかわない。以前、一晩で銀色に変色するはずの鯛が、鮮度保持剤を加えると1週間後も赤いのを見て「いったんつかったら麻薬といっしょや」と恐ろしくなったからだ。自然素材にこだわり、真空包装している。

朝市にだしている露店は、30歳まで海女だった妻のれい子さん(68歳)がしきっている。目玉商品は、輪島でとれた魚や海藻の加工品だ。

写真が趣味の古倉さんは、妻が潜る姿を舳倉島で撮影してきた。妻が水深10メートル超の海底まで往復するあいだに古倉さんは3回も息継ぎをしなければならない。妻や母をとおして海女の仕事のきつさと海女を断念する無念さをかんじてきた。

「海女で生計をたてられん母親らは朝市に命をかける思いで商品をつくっていた。そんな必死さを、今の朝市は忘れとるのかもしれんね」

海士の漁師は朝市ではおもに、糠漬けなどの水産加工品を売っている。「灘まわり」以来の伝統で、遠隔地への行商が多い。

リヤカーで魚の振り売り

一方、もうひとつの漁師町の輪島崎は、中村宮司によると、江戸末期は農業と北前船関係の仕事に従事していた。北前船が衰退して漁師になったという。

「漁師としては新米だから、ちょっとでも波があると輪島崎は沖へでません。海士はどんどんでます。私は輪島崎で、子どものころは海士の子といつもけんかしていた。海士のほうがガキ大将が多くて強かったわい」

輪島崎の女性は主に鮮魚や干物をあつかう。リヤカーで市街地を売り歩く輪島名物「振り売り」をになうのは輪島崎の女性たちだ。

朝日新聞輪島支局のある住宅街にも、毎日昼前、森下さんという振り売りのおばちゃんがやってきた。

「姉ちゃんおるけ!」

お得意さんをよぶ野太い声がひびくと、ぞろぞろとご近所があつまる。

車輪の上のまな板で客の求めに応じて三枚におろしたり、刺し身にしたり……。家の前まできてくれるから足が不自由な高齢者にはありがたい。一方で、「冷凍庫に魚があるんやけど、おばちゃんの顔を見るとつい買ってしまう」「スーパーで魚を買ったのがばれたら森下さんにおこられる!」という声も。商売というより一種の運命共同体なのだ。

山下恵子さん(59歳)は、リヤカーで振り売りをしていた姑が体調を崩したのを機に、1983年ごろから軽トラックに姑を乗せてまわるようになった。

雨や海水で濡れたカッパを着たまま乗り降りしていたら、3年もすると床に穴が開いた。「やっぱりリヤカーやわ」。海水でもさびないステンレス製のリヤカーを親類の鉄工所で20万円ちょっとかけてつくってもらった。停車中に水平になるように四隅の脚は長めだ。干物をつるす棒をもうけ、トンビよけの青いネットや、日よけのパラソルも装着した。秤や包丁を置く台をしつらえる人もいる。

山下さんは午前6時ごろ、漁港に競りにでかけ、たりないぶんは問屋で仕入れる。干物や刺身などに加工し、氷をつめた発泡スチロールの箱につめて午前9時半から夕方まで街を歩く。

輪島の人は観光旅行から帰ると「輪島の刺身で口直しや」と言うほど魚にうるさい。だから鮮度には気をつかう。海が荒れる冬は他産地の魚もあつかうが、多少値段が高くても生きのよい魚を仕入れる。

「観光客相手とちがって毎日顔を合わせるから信用が大事。たくさん売れたらうれしいけど、お客さんの負担にならんように1匹でも2匹でも買っていただく。おしゃべりしたり人生相談をしたり……人間関係が楽しいがいね」

毎日のように振り売りの新鮮な魚を買う暮らしを、私は和歌山に転勤する2015年5月まで楽しんでいた。

こうした日常が子や孫の代までとつづく……私をふくめ、だれもがそう信じていた。