地下鉄グランセントラル駅から、レトロなレンガのビルと高層ビルの混在する中心街を東へ歩くと、イーストリバー沿いに見覚えのある直方体のビルがあらわれた。国連本部だ。公園のように広々とした敷地の一角には議場もあり、世界の国々の旗がはためいている。

国連本部から大通りをはさんだ向かい側にギラギラかがやく黒っぽい高層ビルがそびえる。

「トランプワールドタワー」

彼は自分の名をつけた高層ビルの上から、国連をみおろすのだろう。「世界の王」として世界をみくだす心と品性がみごとに表現されている。

先日たずねたMoMA近辺を撮影して、南に20分ほどくだると、巨大なゴシック調の「セントパトリック大聖堂」がそびえている。ニューヨーク州のカトリックの拠点だそうだ。

1858年から建設がはじまったが、南北戦争で中断し1878年に完成した。

私は小学生のとき「アメリカ建国200年」ときいて、アメリカには古いものがないんだなぁと思った。日本でもちょっと前までは、明治以降のものは「古いもの」とされず文化財にならなかった。

アメリカは歴史がないからこそ、ちょっとでも古いものを大切にして、荒廃した下町の再生などにもとりくんでいる。

私が学生だった1980年代は「昭和のまちなみ」なんてありがたくもなんともなかったが、バブル崩壊後の1990年代後半から2000年代になるとレトロブームがおとずれた。それはニューヨークの下町再生などの後追いだったのかもしれない。

大聖堂からちょっとくだった西側に「The Central Garden」という公園がある。噴水や花壇がならび、多くの人がだべったり音楽を聴いたり。細長い公園の奥に超高層の「ロックフェラーセンタービル」がそびえている。

地下街の「スシバー」には興味をそそられるが、バカ高くてもったいないからはいらなかった。

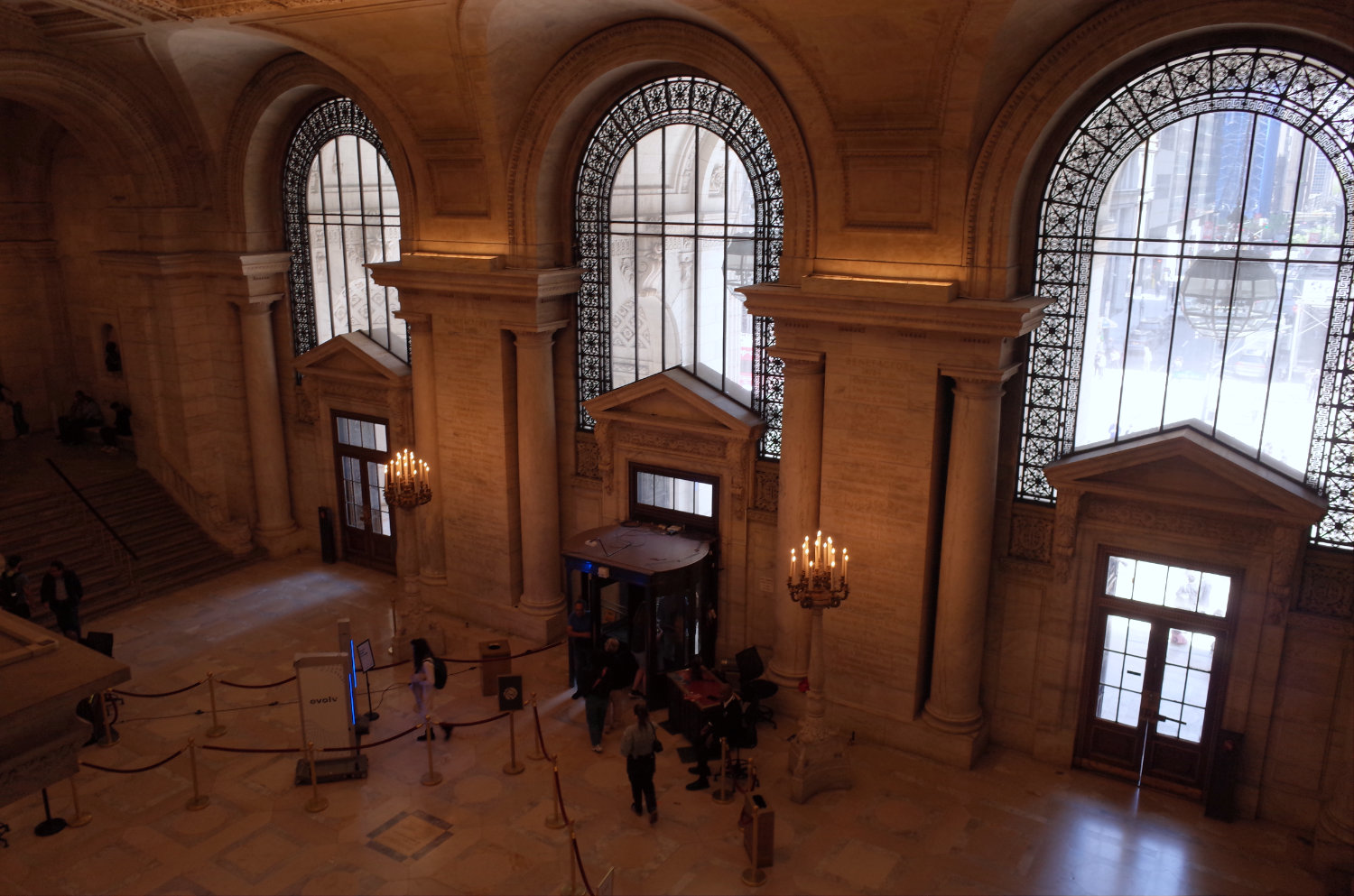

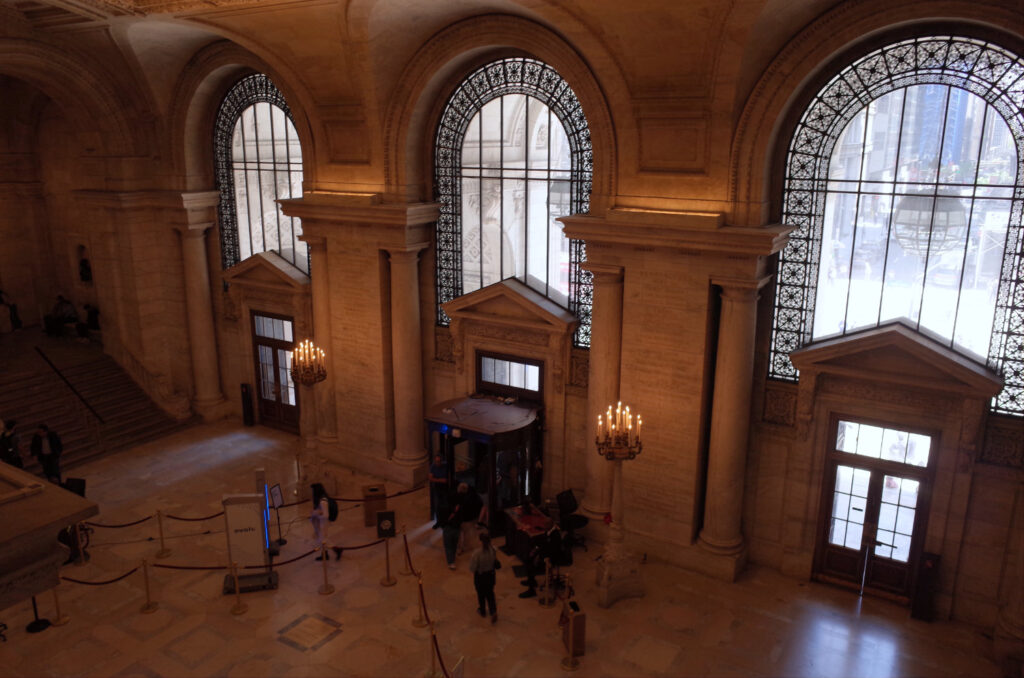

さらに南へ5分ほど、大理石をふんだんにつかった壮大なニューヨーク公立図書館に着いた。

古代ギリシャやローマの建造物に似ていて1911年にたてられた。、フランス国立美術学校エコール・デ・ボザールで建築をまなんだ米国人がひろめたためボザール様式(Beaux-Arts)とよばれる。本家ヨーロッパの古典的な建造物より巨大だけど、そのぶん大味ではあるらしい。

館内は巨大なドームやシャンデリアで彩られている。「資料室」も充実している。James Baldwinという黒人の作家は「20世紀でもっとも影響力のあったアメリカの著述家」と評されたそうだ。読んだことがなかった。この図書館は立派な観光名所だ。

ドキュメンタリー映画「ニューヨーク公立図書館」によると、「ニューヨーク公立図書館」は92の図書館のネットワークだ。

ネット接続は人権であると規定して、貧しい人に接続機器を貸し出す。手話のおもしろさを伝える講座や、音楽コンサート、学校に行けない貧しい青年が生きる技術を身につける講習……をひらく。都会で孤立しがちな人たちの関係をつむぐ活動も展開しているという。

カルチャーセンターや公民館、福祉、教育の機能をあわせもっているのだ。本館を見学するだけでは、活動内容はわからないのだけど。

図書館の裏は広々とした公園(ブライアントパーク)で、野外カフェもある。公園の地下に書庫があるらしい。

図書館からタイムズスクエアへ。南北に細長い広場では、大道芸人が路上パフォーマンスを披露し、多くの人がベンチや階段でたむろっている。ド派手な電飾看板が林立する様子は、「資本主義世界の中心」の混沌としたエネルギーがみなぎっている。日本でこの混沌感にちかいのは、東京の新宿ではなく、大阪のミナミだろう。