グアテマラでは1980年代初頭、軍のジェノサイド作戦によって20万人が犠牲になり、100万人を越える難民・国内避難民が発生した。国外で10年あまり暮らした難民たちは1993年から、まだ内戦がつづく祖国に集団で帰還しはじめた。バラバラに帰国したらまた軍に殺される。団結して新しいムラをつくり、組織で対抗する道をえらんだ。あれから二十余年、帰還難民のムラの歩みをたどった。

帰還難民の「新しい村」 チャクラ農園

メキシコには国連が登録した難民だけで約6万人をかぞえた。私は集団帰還の第1陣2500人を1993年に国境で出迎え、1年後には帰還直後のグループによるムラづくりの現場にたちあった。それがメキシコ国境に近いウエウエテナンゴ県ネントン市にあるチャクラ農園だった。

1994年1月、南北米大陸を縦断するパンアメリカンハイウェイから東に折れると、自動小銃を手にした軍や自警団の検問があいついだ。ネントンという町をでると、広大な牧草地がひろがり、その柵には反政府ゲリラURNG(グアテマラ民族革命連合)の旗がひるがえっている。

ネントンから2時間で、約200家族の難民が帰国したばかりの「チャクラ農園」に着いた。1880年に建てられた白い洋館の周囲に青いビニールシートやトタンの小屋がならんでいる。

洋館に荷物をおろし小屋をたずねてまわった。難民たちはマヤ民族だが、全員が洋服だ。50歳前後のロサおばさん(写真上)が1人だけ、あちこちほつれたコルテという巻きスカートをもっていた。

「メキシコに逃げるときにすべて置いてきたからこれしか残ってない。もう洋服になれちゃったよ」

ロサはリモナルという国境近くの村の出身だ。1980年ごろから軍が出没しはじめて夜は山で寝ていた。1982年1月5日夕方、100人ほどの兵士が乱入し、教会で11人、路上で5人を殺害した。逃げる途中、コルテを着たまま川をわたろうとした女性がおぼれて亡くなった。「悲しい歴史ばかり。ここの人はみんなこんな思いをしてるんだよ」(下は2017年)

話を聞いた10人は、いずれも悲惨な虐殺の生き証人だった。だから彼らは、5キロ離れたラスパルマス村にある軍の基地が一番の不安だと口をそろえた。

ふつうの町のランプの宿

23年後の2017年5月に同じ道をたどった。

1996年に内戦は終結し、検問はひとつもない。ニワトリや牛が道をはねまわっていたネントンは、にぎやかな町になっている。ゲリラの旗があった広大な草原はそのままだが、道は舗装された。寒村だった国境のグラシアスアディオスという集落は、物流の拠点として100軒以上の店が密集している。戦争が終わり、市場経済の波がここまでおしよせたのだ。

「ここがチャクラだよ」と言われてバスを降りると、100軒近くの家がならぶ普通の集落だった。

エドガル・ディアスという40歳の男がバイクでむかえにきてくれた。

集落の家々は帰還民が自らブロックを積んで1995年に建設した。出身の村ごとに5地区にわけ、それぞれ45軒ずつ建てたという。

集落の奥からさらに1キロほど山にはいると、記憶にある白い洋館が丘の上にあった。農場の中心だった洋館周辺より、交通の便のよい街道沿いの森をひらいて集落にしたのだ。

洋館は宿泊施設になっている。エドガルはその支配人だ。屋内には十数基のランプがともる。トイレ以外はあえて電灯を設けない「ランプの宿」なのだ。

国連職員としてメキシコで難民とともに働いていたフランス人女性の指導で2009年12月に宿泊施設はオープンした。昨年は年間約90万円を稼ぎだし、174世帯で構成する協同組合の稼ぎ頭になっている。

夕食は、鶏肉のソテーとウリやジャガイモの炒め物をエドガルが調理した。豪華ではないが、野菜が多くてやさしい味つけだ。

楽しかった難民生活

エドガルはリモナル村のトウモロコシとフリホールをつくる農家に生まれた。おかずはチピリンやモラといった野草が中心で、卵1個を家族7人でわけあった。肉は2、3週間に1度口にする程度だった。

1981年1月5日、軍が村人16人を殺害した日、15キロ離れたメキシコ側へ逃げた。5歳だった。

最初の半年は樹木の下に住み、イグアナや魚を売って生活した。その後の難民キャンプの生活は「自由で楽しかった」と言う。

1994年に帰国したが、牧草地だった土地はやせていて作物ができない。だが自分たちで建てたブロックの家に入居した際は興奮した。日干しレンガの壁に草ぶき屋根、土の床と板切れの窓の家しか住んだことがなかったからだ。

「コンクリートの床とガラス窓の明るさに感動したんだ」

帰国当初、軍が最大の脅威だったが、国際的な監視もあって直接の嫌がらせはなかった。だが軍は、「ゲリラに土地をとられていいのか」と周辺の住民をそそのかし、農場の一部を占拠させた。帰還民たちに弁護士を雇うカネはない。かといって虐殺の記憶があるから暴力で対抗しようとは思えなかった。今も不法占拠はつづいているという。

エドガルの家では今、1日1人2、3個の卵を食べている。

「俺が子どものころ食べた野草なんてウサギのエサだって、子どもは見向きもしないよ」

出稼ぎと家庭菜園で暮らす

1994年に撮影した20人ほどの写真をエドガルに見せると、半分は亡くなったり、出身の村に帰ったりしたが、5、6人はこの地で健在だという。

23年前、板切れの小屋で、息子とともにトルティーヤを焼いていたエウセビア・モンテホは29歳のきれいなお母さんだった。街道沿いに住んでいると聞いて訪ねた。

「エウセビアはいる?」と尋ねると、「私よ」と貫禄あるおばさん。写真を見せると「こんな写真が残ってるの? あのころの写真は1枚もないのよ」と身を乗りだした。52歳だ。(上は1994年、下は2017年に自慢の台所で)

いっしょに写っている息子(当時8歳)は今、メキシコのカンクンで働いている。

彼女はサンタアナ・ウイスタルという約150世帯の村に育った。1980年ごろから軍が出入りし、夜間に若者の誘拐をくり返すから夜は山で寝ていた。1981年、軍に家を焼かれてメキシコに出国した。17歳だった。この時、村では15人が殺され、2人の少女が誘拐された。

最初の7カ月はメキシコ人の家で家事をしながら居候した。その後、難民キャンプで暮らした。「コメやフリホールの援助もあって、自分たちの住む小屋もあってうれしかった」とふりかえる。

1994年に2人の子を抱えて帰国したときは、何もかも一からはじめなければならず、途方に暮れた。

牧草地だった土地はやせていて、トウモロコシもインゲンも育たない。夫は集落の家屋建設プロジェクトで働き、その後、大工仕事をした。さらに15年間はメキシコの農園に出稼ぎにかよっていた。

土が少しずつ肥えてきて、コーヒーやバナナの栽培をはじめた。夫は2年前から出稼ぎをやめた。

裏庭にはオレンジやホコテ、レモン、スモモ、マンゴ、パパイヤ……を植え、果物や野菜はほぼ自給している。

「息子2人がメキシコで働いてお金を送ってくれるし、畑で果物や野菜ができるからおだやかに暮らせているよ」

拡大する格差、苦しい暮らし支える菜園

1995年に家屋をいっせいに建設したとき、どの家もブロックづくりで規模も形も同じだった。ところが今、2階建てや3階建ての家もあり、大型の四輪駆動車を複数所有する人もいる。「ノルテ(北)で働いた人の家は大きいんだよ」。北米に出稼ぎをした人としない人との格差がひろがっている。

麦わら帽のような帽子をかぶっていたアラン・ベニート(70)は、サンアントニオ・ウイスタルという国境近くの村の出身だ。軍の暴力から逃れるため1981年1月に国境を越えた。その直後、市場に薬を買いに行った妻の兄が「ゲリラに薬をわたすためだ」と軍に殺害された。

帰国後は協同組合で16年間、酪農担当をしてきた。今はその仕事をやめ、自分の畑でトウモロコシやインゲン豆をつくり、裏庭ではパパイヤやマンゴを育てている。

「現金収入が少ないから、体調をくずしても病院に行かず市販薬を飲むだけ。出稼ぎをしてないから家も古いまま。それでも昔にくらべたらトランキーロ(平穏)なもんだ」

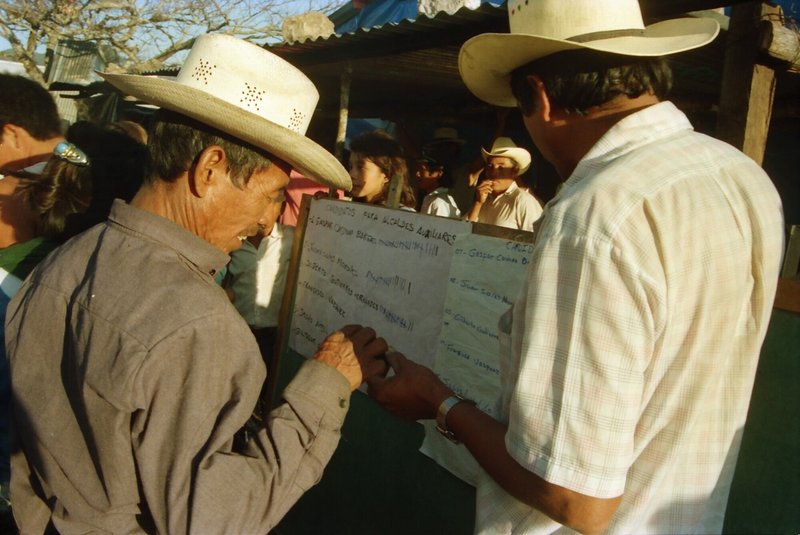

最近再婚した28歳年下の女性と暮らしてる。(下は1994年、新しい共同体のリーダーを選ぶ選挙で投票するアラン)

どの家の裏にも、200坪以上の菜園がある。それが、格差のひろがるムラのなかでも「トランキーロ」な生活をささえているようだ。

伝統野菜アマランサス復活

ヘスス・カンポセコおばさん(53歳)は23年前、洋館の目の前の大きな木の下で、子どもたちとくつろいでいた。その写真を見せると、ひげづらの男グレゴリオ(36)が「これ、おれだよ」と、青いTシャツの12,3歳の男の子を指さした。

ヘススおばさんはエドガルと同じリモナル生まれ。軍の誘拐を怖れて夜は山で寝ていた。山は蚊が多くて、子どもたちはいつも泣いていた。エドガルと同時期にメキシコに逃げた。

難民キャンプで結成された女性団体マママキンに参加し、自給のための有機農業や、さまざまな薬草の栽培を覚えた。いま裏庭で自給用の畑をつくり、野菜や果物の他に60種類の薬草も育て、ウサギやアヒルも飼っている。

「これはブレードだよ」

1メートルほどの高さの草を指さした。アマランサス(amaranto)だ。

マヤやアステカ文明では重要な穀物で、宗教儀礼につかわれたが、侵攻したスペイン人は邪教の象徴としてその栽培を禁じた。以来アマランサスの名は忘れられ、その若葉を指すブレード(bledo)の名で呼ばれ、種子は活用されず、貧乏人が葉っぱを食べる雑草とされてきた。

一度は忘れ去られたアマランサスは、1970年代に必須アミノ酸が豊富であることがわかり、アメリカ科学アカデミーで将来有望な作物としてとりあげられた。スペースシャトルの宇宙食にも採用された。

グアテマラではアマランサスの名はいまだに知られていないが、ヘススおばさんは4年前に女性団体の活動で「アマランサス」について教わり、種子を砕いてアトルという飲料にしたり、トルティーヤにまぜたりして食べている。

グアテマラの農村では、北米帰りの人々の影響で、フライドポテトやスパゲティといったインスタント食品が広まっている。伝統的な牛の骨でだしを取るスープや、野草料理はつくられなくなってきた。「ウサギじゃあるまいし、草なんていやだ」という若者も増えている。わずかな現金をジャンクフードで浪費することが、貧困から抜けだせない一因になっているという。

ヘススおばさんはその流れに抗するように、伝統の知恵を学んで野菜や果物、薬草を活用してきた。

「ここは私たちの土地だし、家も木も自分のもの。野菜や果物もいっぱいできる。私にとっては天国だよ」

息子のグレゴリオは米国で7年間働いていたが帰国し、今は大学で農業技術を学びながら野菜や果物を栽培している。

「僕も野菜は大好き。この子にも野菜とたっぷり食べさせるよ」

2歳の娘を抱きしめながら話した。(初出は「そんりさ164号」2018年4月)