fujiman– Author –

-

「能登のムラは死なない」その後 金蔵・たこ焼き喫茶を開店

コーヒーメーカーと井池区長 年末の12月15日、「能登のムラは死なない」の配達のため金蔵(輪島市)の集会所をたずねた。地震後3度目の訪問だ。 井池光信区長によると、復興公営住宅を集落内にたてることをお願いする文書を13日に市役所に提出し... -

縄文のムラ真脇遺跡の補足①ヤブツルアズキにみる農耕の起源

4000年つづいた真脇遺跡の縄文のムラは、弥生時代になると水田を中心とする集落になり、今の真脇の集落につながっているようだ。つまり現代にいたるまで6000年間つづく永遠のムラなのだ。 縄文時代のどこかで農耕がはじまり、弥生時代の稲作に... -

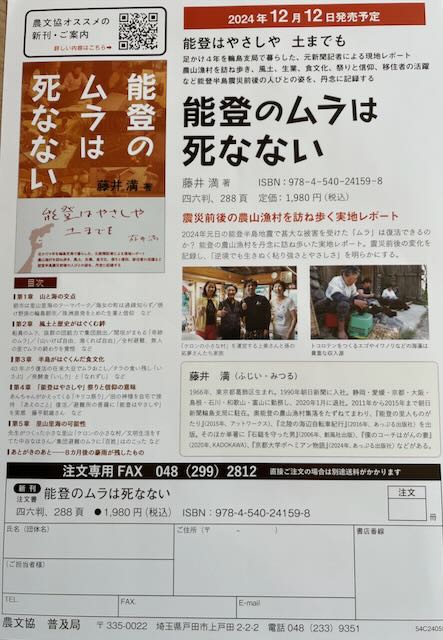

書店営業体験記 バンセンはご朱印?

#能登のムラは死なない の書店営業につきそわしてもらった。 #京都大学ボヘミアン物語 を2月にだしたとき、チラシ(注文書)をだれにわたしていいやらわからず、お客さんがとぎれたときにレジの人に声をかけた。「あのー、すいません、私が最近だし... -

世界一の茶と不思議だらけの大井川㊦

昭和の家、山奥の苔庭 奥泉駅前には縄文のオブジェがある。下開土遺跡は昭和26年に藤枝東高校郷土研究部... -

世界一の茶と不思議だらけの大井川㊤

駿河と遠江のふたつの国をわける大井川を新幹線でわたると、牧ノ原台地の広大な茶畑をのぞめる。そこから山にわけいる大井川流域は「日本一」の茶の産地である。そんなお茶の里を2017年と24年にたずねた。 世界の茶葉を味わえる博物館 大井川の... -

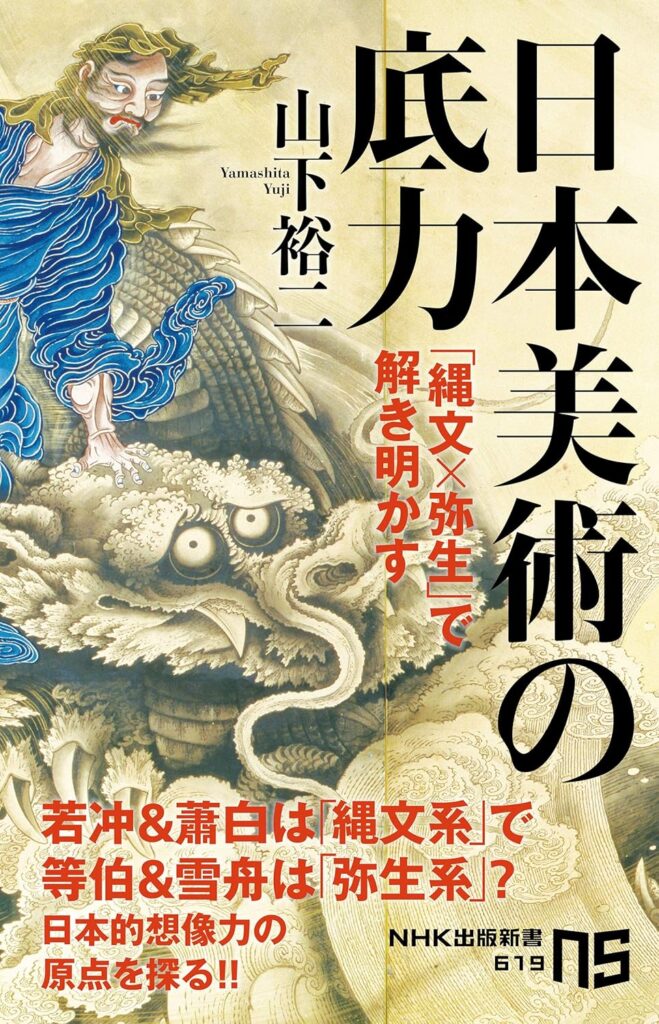

日本美術の底力<山下裕二>

■NHK出版新書241117 筆者は、江戸期の伊藤若冲らの絵を再発見した「奇想の系譜」の辻惟雄の弟子だ。江戸期の縄文的な美術の価値をほりおこした師匠の知見を踏まえ、日本の美術を「縄文と弥生のハイブリッド」と断じる。 装飾的でエネルギッシュで自由奔... -

川崎と青山と渋谷の岡本太郎

小田急線の向ヶ丘遊園駅でおりて徒歩30分、首都圏のまんなかの広大な生田緑地に岡本太郎の美術館がある(500円)。 訪ねた日の常設展のテーマは「目もあやなオバケ王国 岡本太郎のオバケ論」。 常設展の冒頭は、漫画家だった父の一平と、歌人で... -

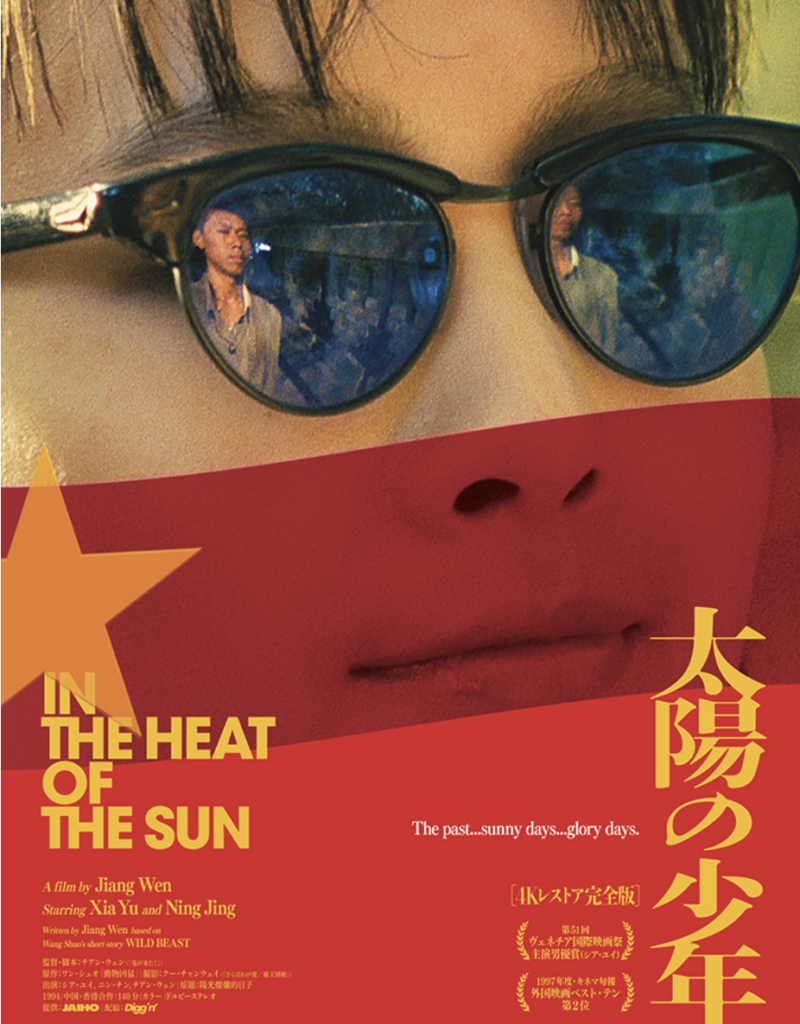

太陽の少年<チアン・ウェン監督>

1994年の中国映画。 舞台は1970年代の北京。文化大革命の時代、大人は政治闘争、青年は農村におくられ、北京のまちは十代の若者が跳梁跋扈していた。毛沢東をたたえる歌などが時代の空気を表現する。 軍用トラックと公共交通機関はあるが、庶... -

奇想の系譜 又兵衛ー国芳<辻惟雄>

■ちくま学芸文庫241103 岡本太郎が縄文を再発見するのと軌を一にして、筆者が伊藤若冲らを再発見したときいて、両者にどんな関係があるのか知りたくて購入した。縄文との直接のつながりには言及していないけど、野卑とか頽廃とかさげすまれていたものの美... -

フランクルとの<対話>苦境を生きる哲学<山田邦男>

■春秋社241029 対話形式で筆者とフランクルのかかわりをたどる。むずかしい内容を対話で反復するから理解しやすい。フランクル関連の本は5,6冊読んでいるから、びっくりする内容はないが、フランクルと西田幾多郎を介した禅の思想の共通点の指摘や、東...