fujiman– Author –

-

能登ワイン コスパ抜群の国産ワイン

国産ワインは一般に高価で味が薄い。手頃だと思ったら、外国産のブドウ果汁をつかっているところも多い。でも2011年に取材した「能登ワイン」はちがった。能登産のブドウだけでつくる加熱処理をしない生ワインは輸入ワインに負けない香りと強さがあ... -

環状島=トラウマの地政学<宮地尚子>

■みすず書房251226 DVやいじめなど、トラウマになる被害が深刻な人ほど強く発言する--と、トラウマと発言力の関係は中心が屹立する富士山のような円錐形と考えられがちだ。でも実際は、トラウマのただなかにいる人や死者は声をだせない。中心は陥没して... -

「いのちの思想」を掘り起こす 生命倫理の再生に向けて<安藤泰至編>

■岩波書店251223 歴史学者の上原専禄にとっての妻の死、フェミニズムの田中美津にとっての幼児期の性的虐待、中川米造にとっての医学への疑問、岡村昭彦にとってのヴェトナム戦争。そうした痛みをもった原体験にこだわり、「いのちへの問い」を追求する... -

能登半島地震 あのとき見た星空の下で 復興へ向かう5つの物語<上田真由美>

■朝日新聞出版 251217 筆者は、能登に駐在する記者の募集にこたえて能登半島地震3カ月後に東京から赴任した。 新聞記事は、事実を早く端的に伝えようとするからもれてしまうものがある。「新聞記事からこぼれ落ちてしまうけれど伝えたいこと」を「wi... -

大井川2025㊦茶の聖地の「天狗むら」

正面の山のふもとが観天寺 大井川沿いは日本一の高級煎茶の産地だ。なかでも旧中川根町(川根本町)の藤川地区は全国茶品評会で「農林大臣賞」などの賞を総なめにして、全国から視察があいつぎ、そのプライドの高さから「天狗むら」とよばれた。 昨年(... -

大井川2025㊥河原砂漠と「水返せ運動」

「越すに越されぬ」というほどの水量を誇った大井川は今、広大な河川敷の大半は白い土砂におおわれ、細い筋の水がちょろちょろと流れているにすぎない。 大井川の本流は実は川ではなく、導水管になってしまったからだ。 ダム群が水を収奪 2024年 延長1... -

大井川2025㊤「越すに越されぬ」架橋・渡船の禁止は軍事目的?

「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」 橋もなく渡し船もない大井川は旧東海道の最大の難所とされていた。大井川のなにがどう難所だったのか、そもそもなぜ「徒渉し(かちわたし)」が明治になるまでつづいたのか。たしかめたくて「大井川川... -

鬼とはなにか まつろわぬ民か縄文の神か<戸矢学>

■河出文庫251208 都では追儺や御霊会のように鬼を魔物として退治する祭りが盛んだが、地方ではなまはげのように鬼(来訪者)を歓迎する祭りが多い。 ヤマトでは、古来の神を悪鬼として追いやり(追儺)、新しい神に従うものはヤマト人とされた。従わぬ... -

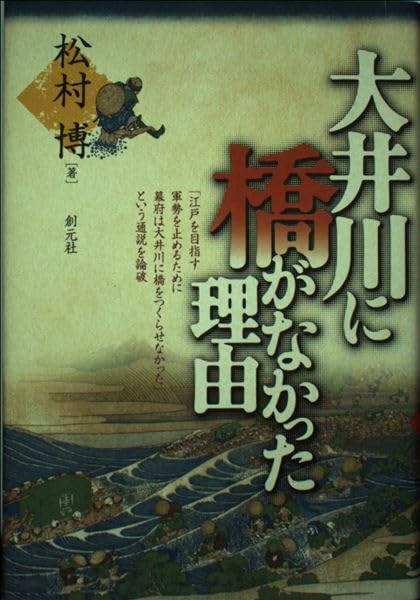

大井川に橋がなかった理由<松村博>

■創元社251210 大井川に橋も渡船もなかったのは、軍事的配慮といわれている。その根拠として、1626年、新旧将軍の家光と秀忠が上洛した際、家光の弟の駿河大納言・忠長が大井川に浮橋を架けた。これにたいして秀忠は「大井川は街道の難所であり、関所... -

人の消えた里で寺ときずなの再生模索 輪島市・南志見

2011年の西光寺。地震で本堂はなくなり、手前の墓地も被害をうけた 能登半島地震で全住民700人が集団避難した輪島市・南志見(なじみ)地区では、豪雨被害もかさなって、住民の姿が消え、大半の寺が無住になってしまった。南志見川沿いにある西光寺も...