本と映画と博物館– category –

-

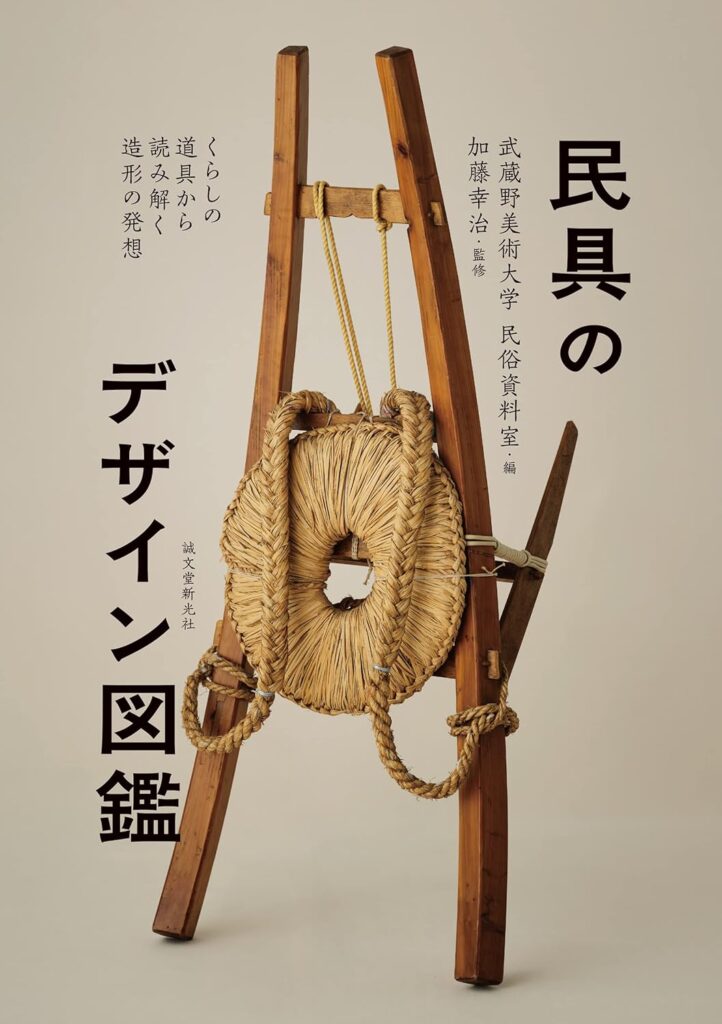

「民具のデザイン図鑑」が逆照射する現代文明の貧しさ

■<武蔵野美術大学民俗資料室編 加藤幸治監修>誠文堂新光社 20250630 民具はおもしろいが、それをどう生かせるのかは見えてこない。民博で開かれた「民具のミカタ博覧会」は、「液体を運ぶ」「おろす」「酒をシェアする」といった身体性で民具をなら... -

「久髙オデッセイ第3部 風章」 島の祈りは永遠に

久髙オデッセイの最終作である「久髙オデッセイ第3部 風章」をウェブで鑑賞し、助監督をつとめた高橋慈正さんの解説をきいた。 12年に一度の午年の年にもよおしていたイザイホーは、島で生まれ、島の男性と結婚した30歳から41歳の女性の女性が... -

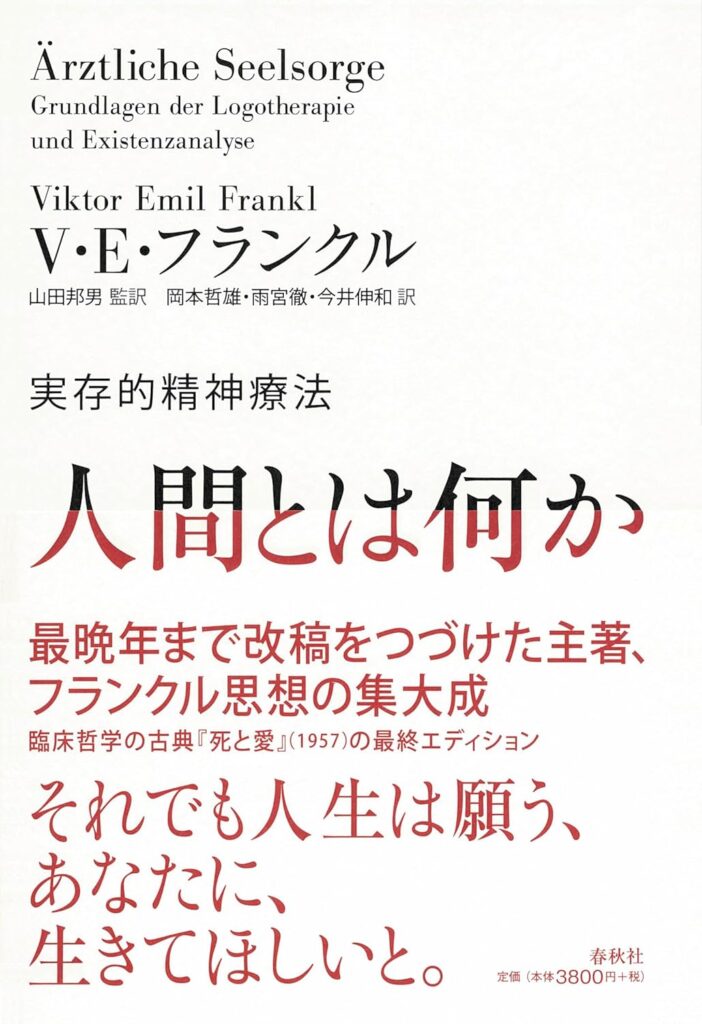

人間とは何か 実存的精神療法<V・E・フランクル>

■春秋社250628 強制収容所を生きぬき、妻も親も失っても「生きる意味」をおいつづけたフランクルに魅せられてきた。この本では、フランクルの思想や精神医学者としての「ロゴセラピー」の実践が詳細につづられている。 フロイトの精神分析は、人間は性... -

国宝<李相日監督>2506

時間とカネをふんだんにかけて、伝統芸能の世界での人間物語をえがきだす傑作。 やくざの組長の息子として生まれた主人公の喜久雄(吉沢亮)は、抗争で父を殺され、上方歌舞伎の花井半二郎(渡辺謙)にひきとられる。半二郎には、喜久雄と同級生の跡取... -

ミッシング・ポイント The Reluctant Fundamentalist

■ミーラー・ナーイル監督 アマゾンプライムでなんとなくみつけた。思いのほかおもしろかった。 パキスタンの大学につとめるアメリカ人大学教授が誘拐される。 それにかかわっていると疑われたのがおなじ大学のパキスタン人教授だった。記者をよそおった... -

古代DNA 日本人のきた道

■250611 国立科学博物館 人類は300万年前にアメリカで誕生。6万年前にアフリカを出て世界に広がり、日本列島には4万年前にたどりついた。 石垣島の新空港建設にともなって2007年に見つかった白保竿根田原洞穴遺跡は、25体の人骨が見つかり... -

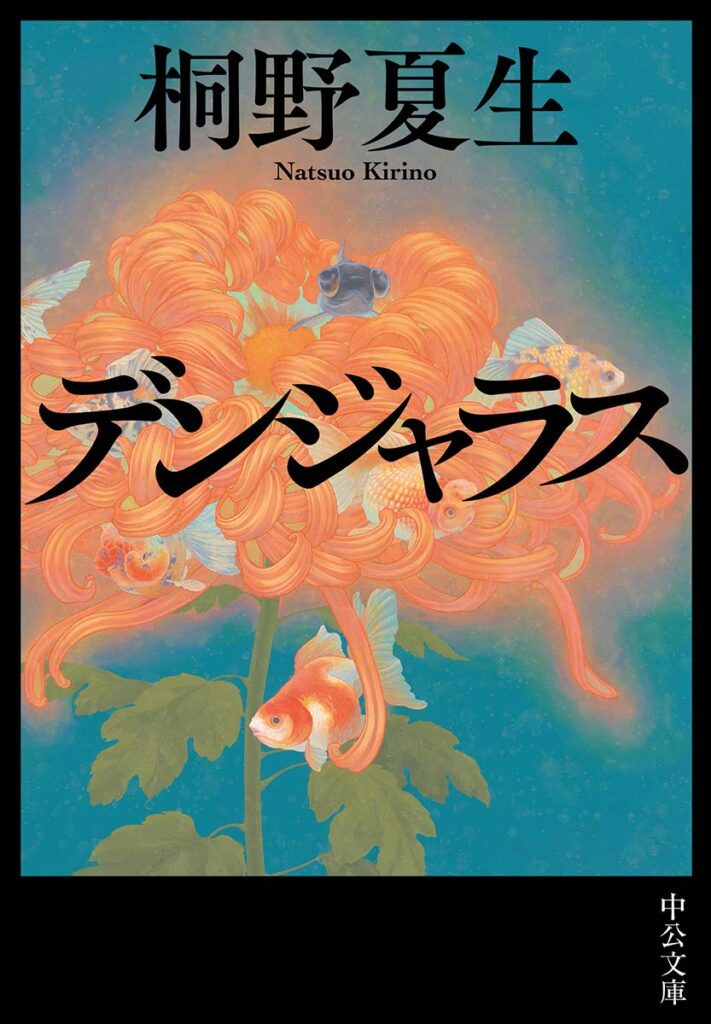

デンジャラス<桐野夏生>

■デンジャラス<桐野夏生>中公文庫 数々の女性と浮名をやつし、それらの女性をモデルにした小説を書きつづけた谷崎潤一郞。彼と周囲の女たちの姿を、3番目の妻・松子の妹である重子の視点から描いた小説。 最初の妻千代は貞淑で谷崎の趣味にあわず、... -

東アジア災害人文学への招待

■<山泰幸・向井祐介編>臨川書店 京大人文研の共同研究班「東アジア災害人文学の構築」の中間報告。 「津波てんでんこ」「地震がきたら竹藪に逃げろ」といった言い伝えや、慰霊碑や追悼碑などの「災害遺産」を研究する「人文学」も、災害時に役立つので... -

鎌田東二さん ふりきれた天才・直感力

鎌田東二先生の本は熊野古道の取材をしていた2015年ごろにはじめて読んだと記憶しているのだけど、記録が見つからない。 読書ノートにある最初の記録は2021年の「南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜」だった。 南方熊楠も宮... -

谷崎潤一郞記念館特別展「潤一郎、終活する~文豪谷崎 死への挑戦~」

無類の女好きだった谷崎がどんな「終活」をしたのか興味があって、芦屋市の谷崎潤一郞記念館を20年ぶりにたずねた。 谷崎は1915年、30歳で千代子と結婚して娘・鮎子が生まれた。だが、良妻賢母の妻とはあわず、奔放な妻の妹のせい子にいれあげ...