fujiman– Author –

-

能登デモクラシー<五百旗頭幸男監督>

私は新聞記者として奥能登の4市町を担当していたが、穴水町は話題の少ない、おだやかな町だった。 能登は全体に保守的で、役所がいばっていて、議会はなぁなぁなのだが、珠洲市には原発問題、輪島市では震災がれき問題があったから「野党」が存在した... -

傷を愛せるか<宮地尚子>

■ちくま文庫250518 「弱いまま、強くあるということ」がテーマ。 「強いまま強い」人は、他者の痛みや弱さを想像できない。だから人とつながれない。自分の「強さ」を凌駕する力に襲われたらポッキリ折れる。人とつながるには「弱さ」という傷を自覚し... -

Buena Vista Social Club Broadway Review2025

NYでミュージカルを見た勢いで、ブエナビスタの経緯を知りたくて購入。おなじことを何度もくりかえしていて冗長ではあるのだけど、くりかえしのおかげで英語でも理解しやすかった。大ざっぱな歴史を知るにはよいパンフレット。パンフレットにしては20... -

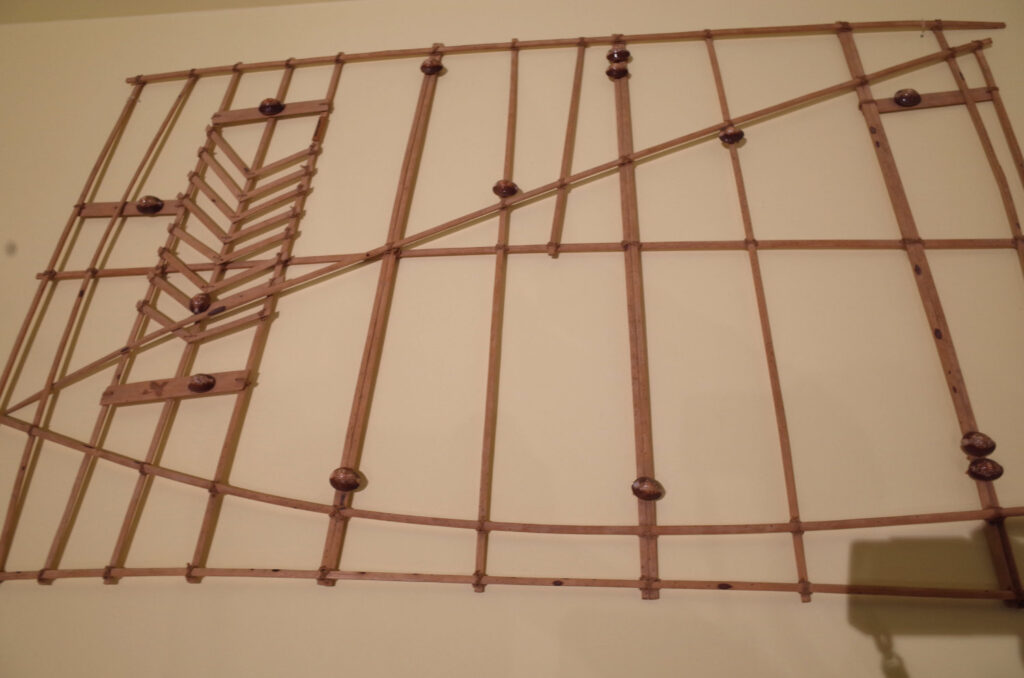

民具のミカタ博覧会 (国立民族学博物館)

1970年の大阪万博のために岡本太郎が発案し、梅棹忠夫と泉靖一が指導したEEM(日本万国博覧会世界民族資料収集団)による世界の民具と、宮本常一らが収集した武蔵美術大の9万点の民俗資料(ムサビコレクション)から抜粋して展示している。 メキ... -

ブロンクスの公営住宅と、ハーバードの社交場 NY散歩14

ニューヨーク最終日、昔から治安が悪いといわれてきたサウスブロンクスも歩くことに。 地上をはしるメトロの駅をおりると「ヤンキースタジアム」。古い球場のはずだけど白壁の外観は新しい。 メトロに沿って北上すると、東側には赤レンガの公営住宅が... -

落書きからアートが生まれるブッシュウィック NY散歩13

NY暮らしもあとわずか、エンパイヤ・ステートビルかWTCにのぼろうか迷ったが、50ドル(7500円)、60ドル(9000円)という料金をみて、ばからしくなった。 治安の悪い地区でアーティストが町おこしをはじめたときいて、ブルックリンのブッ... -

西部劇の街フォートワース テキサス寄り道

州都ダラスと双子のように東西にならぶフォートワースへ。 テキサスの車はどれも大きい。キャンピングカーを牽引している割合も多い。小型車では事故にあったら吹き飛ばされそう。だから一般人でも大きな四駆に乗るのか。 ダウンタウンにある「フォ... -

彫刻とイーロンマスクとドクターペッパー テキサス寄り道

飛行機からマンハッタン ニューヨークの隣のニュージャージーにあるNewWark空港から3時間ほどでテキサス州のダラスに着陸した。 ダラスから車で南にくだると、延々と草原や牧草地がひろがり、メキシコ北部の風景とおなじだ。1845年まではメキシコ... -

ウォール街の猛牛で金運をよぶ NY散歩12

ちょっとつかれた日、午前中はのんびりして、午後からウォール街の見学へ。 巨大な雄牛の像チャージング・ブルがウォール街の象徴になっている。 1987年の株式大暴落「ブラックマンデー」後、「アメリカのパワーの象徴」としてつくられた。 正面... -

ミュージカル Buena Vista Social Club NY散歩11

軽く夕食をとってから地下鉄でタイムズスクエアへ。世界一の繁華街は、夕方になってますますにぎわっている。 ブロードウェーはその名とちがってほかの通りよりもせまい。この周辺がブロードウェーミュージカルの本場なのか。 45ストリートという東...