本と映画と博物館– category –

-

首都直下南海トラフ地震に備えよ<鎌田浩毅>

■SB新書241221 まもなく起きる首都直下型と南海トラフの大地震。富士山の噴火の可能性も高まっている。大災害にどうそなえ、どううけとめればよいのだろうか。 能登半島地震はM7.6で、この地域では記録がある1885年以降で最大規模だった。数年前... -

太陽の少年<チアン・ウェン監督>

1994年の中国映画。 舞台は1970年代の北京。文化大革命の時代、大人は政治闘争、青年は農村におくられ、北京のまちは十代の若者が跳梁跋扈していた。毛沢東をたたえる歌などが時代の空気を表現する。 軍用トラックと公共交通機関はあるが、庶... -

奇想の系譜 又兵衛ー国芳<辻惟雄>

■ちくま学芸文庫241103 岡本太郎が縄文を再発見するのと軌を一にして、筆者が伊藤若冲らを再発見したときいて、両者にどんな関係があるのか知りたくて購入した。縄文との直接のつながりには言及していないけど、野卑とか頽廃とかさげすまれていたものの美... -

フランクルとの<対話>苦境を生きる哲学<山田邦男>

■春秋社241029 対話形式で筆者とフランクルのかかわりをたどる。むずかしい内容を対話で反復するから理解しやすい。フランクル関連の本は5,6冊読んでいるから、びっくりする内容はないが、フランクルと西田幾多郎を介した禅の思想の共通点の指摘や、東... -

自分とかないから。<しんめいP著、鎌田東二監修>

■サンクチュアリ出版2410 東大法学部をでて一流IT企業にはいったはいいけど、組織でうごくことができずすぐに退職し、田舎にいこうと奄美大島に移住するけど、それも失敗、芸人をめざしてR1グランプリにでるが笑いのひとつもとれず敗退。離婚して、32... -

夜と霧 フランクル NHK100分で名著<諸富祥彦>

フランクル関連の本は5,6冊よんでいるから、内容に新鮮味はないが、簡潔にフランクルの思想をまとめていてわかりやすかった。 みずから活動することによって得られる「創造価値」が失われても、だれかと深く愛し合えたという思い出があれば「生きて... -

「仮住まい」と戦後日本<平山洋介>

■青土社 戦後日本の住宅政策は、1950年代に整備され、住宅金融公庫法(50年)、公営住宅法(51年)、日本住宅公団法(55年)を3本柱とした。だが中心を占めたのは、住宅ローン供給をになう公庫だった。 住宅ローン供給の拡大によって、高度経... -

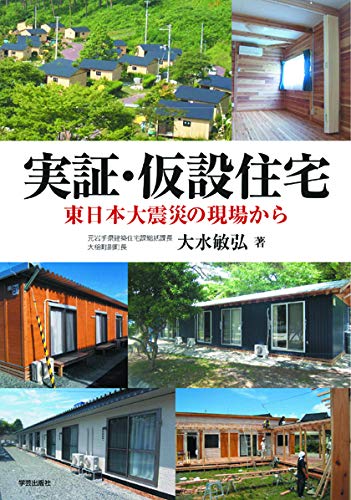

実証・仮設住宅 東日本大震災の現場から<大水敏弘>

■学芸出版240831 筆者は、国交省から岩手県建築住宅課総括課長となり、東日本大震災の仮設住宅建設を担当した。その後に大槌町副町長になっている。全体を網羅する描写力は国の官僚ならではだ。優秀で現場を大切にする官僚が出向していて岩手県は助かった... -

「水の心」大重潤一郞監督

1991年につくられた27分の短編。もとは宗教団体の依頼で撮影したものだという。 ヒマラヤの氷の峰から生まれる1滴の水がすこしずつ集まり、冷たい渓流となり、大河へとそだつ。インドの川では水を浴びて祈り、バリの棚田でも水の女神にたいして... -

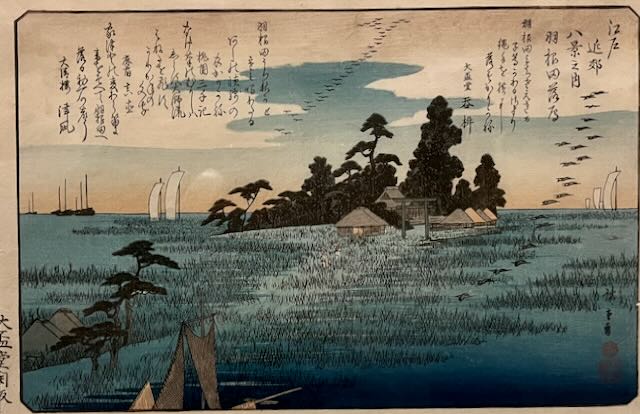

タイムカプセルとして広重をみる

あべのハルカスへ「広重―摺の極―」をみにいく。 安藤広重だと思っていたら、今は歌川広重だという。本名は安藤重右衛門。安藤は姓で広重は号であり、両者を組み合わせるのは適当ではないということで、教科書では1980年代に安藤から歌川に修正され...