fujiman– Author –

-

メレルからモンベルへ

ローカットのハイキングシューズはずっとメレルをはいていた。2019年にメレルの28㎝のゴアテックスの靴を入手して遍路道を歩いた。山歩きや日常にもつかったから2000キロ以上を踏破してボロボロになり、23年にMOAB(19800円)を買った... -

揚浜塩田 AIでイラストに㊦

朝、塩田に海水をまいて晴天なら午後2時ごろ、塩の結晶でキラキラかがやく砂を1カ所にあつめて上から海水をかけると、海水の7倍の濃度の「鹹水」が下からでてきます。 それを釜屋の巨大な釜でひたすら煮つめます。 明け方、黄金色の液体をおしのけ... -

揚浜塩田 AIでイラストに㊤

日本の塩づくりは1972年以降、濾過した海水をイオン交換膜で濃縮した鹹水(濃縮した海水)を、真空式蒸発缶で煮つめる方法に変わりました。低圧で水の沸点が下がる原理を利用して、缶内を真空状態にして低温で鹹水を沸騰させて煮つめる方法です。 ... -

神武に徹底抗戦した英雄ゆかりの地

九州から攻めてきたイワレヒコ(神武天皇)は大和をめざして大坂に上陸するが、生駒山地を根城とする長髄彦(ナガスネヒコ)に撃退され、兄のヒコイツセ(彦五瀬命)が重傷を負い、その後死亡する。 神武の軍は熊野へ迂回して今度は南から大和にむかう... -

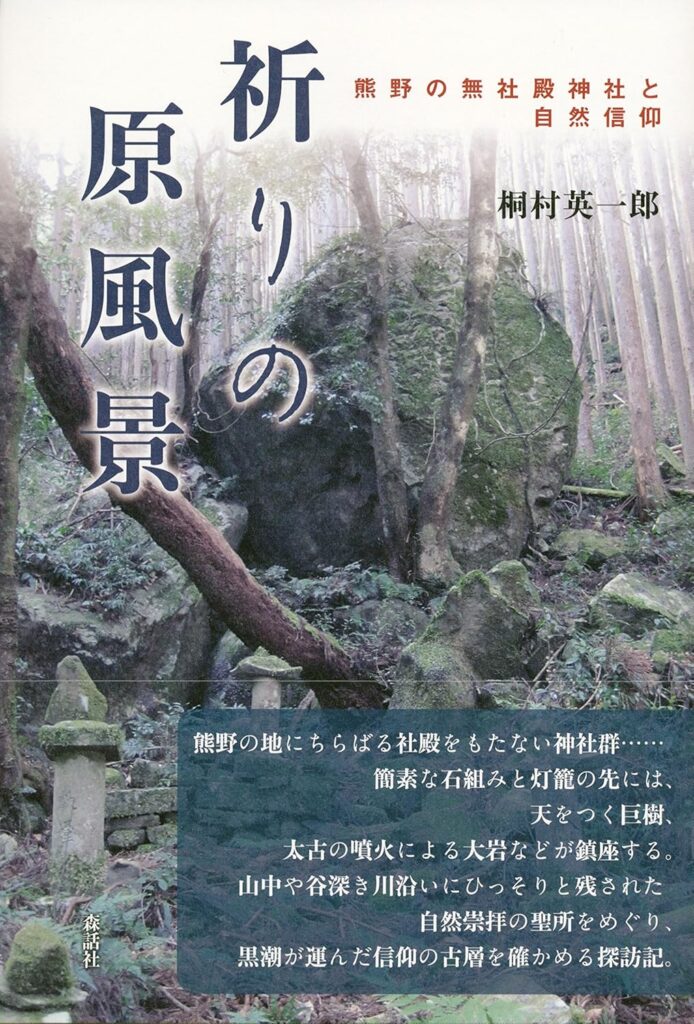

祈りの原風景 熊野の無社殿神社と自然信仰<桐村英一郎>

■森話社260108 熊野には矢倉神社・高倉神社という名の無社殿の神社が多い。仏教寺院の影響で社殿をもつ以前の原初の信仰形態を残しているという。 なぜ熊野に無社殿の神社が多いのか。なぜ矢倉神社や高倉神社と名づけられたのか。 筆者は、それらの神社... -

山と獣 焼畑と祭りにみる山村の民俗誌<須藤功>

■農文協260103 四国でも北陸まで「平成になるまで焼畑をやってた」という話をきき、ソバやアズキ、稗をつくり……といった漠然とした内容は理解していた。 でも、延焼しないように左右と上部に幅1間の「火断ち」をもうけ、火が強くなりすぎないように上部... -

「拡大するシュルレアリスム 視覚芸術から広告、ファッション、インテリアへ」

■中之島美術館250107 ピカソなどの抽象画は好きだけど「シュールレアリズム」とは具体的にどんな作品なのか、それがどう変化し、社会にどんな影響をあたえたのかは考えたことがなかった。 フロイトの「無意識の性欲」の影響をうけており、シュルレアリ... -

AIイラストで輪島朝市を再現

能登半島地震から2年をむかえた2026年正月、漫画原作者をしている高校の同級生Kくんとさいたま市で会った。 かれは高校時代から肉体派のパフォーマーであり、ハイテクとは相容れない人間なのだが、今ではAIを仕事で駆使しているという。 イラスト... -

安政の津波災害を今につたえる地蔵盆の行事 大阪・大正橋

岩崎橋から大正橋 大阪市大正区と浪速区の境をながれる木津川の河口は1576(天正 4)年と78年、籠城する石山本願寺へ兵糧をはこぼうとした毛利水軍と包囲する織田軍が 2 度にわたって合戦をくりひろげた。 江戸時代に入ると、伝法川口(安治川が... -

火防の秋葉神社 実は火事で焼けていた

2年前におとずれた飛騨高山には、秋葉神をまつる祠があちこちにあった。高山は江戸時代、何度も大火にみまわれたたため、「火伏せの神」である秋葉信仰がひろがった。東京の秋葉原は、火災多発をうけて明治期に秋葉大権現をまつる「秋葉神社」がつくら...